五公五民? 令和の年貢取り立ては?

2023年に入って間もなく、「五公五民」というワードがインターネット上で話題となりました。そのきっかけは、財務省が公表した2022年度の「国民負担率」が5割近くと、江戸時代の年貢率「五公五民」並みの重い負担であるといった見方が出ていたことです。

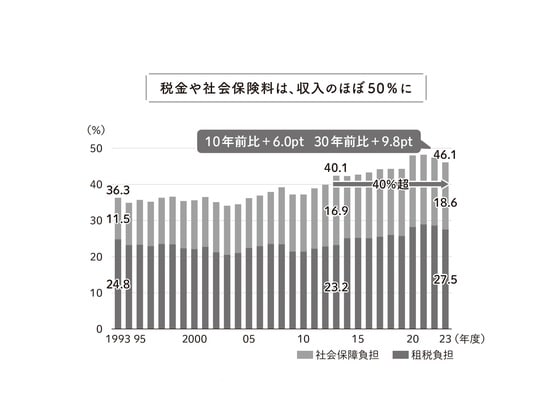

国民負担率とは、個人や企業が稼いだ所得に占める税金や社会保険料負担を示す割合です。最新の発表によると、2022年度の国民負担率(実績)は、48.4%となりました。また、2023年(実績見込み)は46.1%と2013年以降11年連続で40%を上回っています(図表1)。

物価の上昇に賃金が追いついていない状況が続くなか、税金や社会保険料の負担が増大すれば国民の生活はさらに苦しくなることが懸念されています。それが消費意欲の減退のほか、労働意欲の低下にもつながる可能性が高く、経済全体に影響を及ぼしかねないと言われています。

なぜ国民負担率はこれほどまで上昇したのでしょうか。国民負担率の推移をみると、2023年度は10年前の2013年度(40.1%)から6.0ポイント上昇しました。なかでも「社会保障負担」(18.6%)の部分は1.7ポイントの上昇だった一方、「租税負担」(27.5%)は4.3ポイント上昇しており、税負担の上昇幅の方が大きくなりました。その主な要因は2014年における消費税率8%への引き上げがあげられます。

より長い期間で数字を眺ながめてみると、2023年度の国民負担率は30年前(1993年度)の36.3%から9.8ポイント上昇しました。

しかし、前述した10年間の場合とは違い「租税負担」は2.7ポイント程度の上昇だったのに対して、「社会保障負担」は7.1ポイント上昇していました。実に税負担の2倍以上にのぼっていたのです。その背景には、高齢化による年金・医療などの社会保障負担がこの期間じわじわと増大し続けていたことが考えられます。