右も左もわからない異国で、まずはリクルートを開始

タイに赴任した直後は、首都のバンコクに事務所を構えて会社と工場の設立準備にあたりました。

工場建設のために政府や関係各所と交渉するのと同時に、人材の確保も考えなければなりません。右も左もわからない異国でのリクルーティングですから、通訳に頼りながら自分の勘を働かせてこの仕事を進めました。

タイで企業のマネージャー職につくのは、4年生大学を出た限られた人材です。この国では大学を卒業しただけでかなりのエリートです。ほとんどの若者は中学や高校程度しか出ていません。

社会人になってしまえばカーストのように身分が分かれ、マネージャー職についた者は会社を変えながら出世していく。高卒で作業員になってしまった者は、一生そのまま人に使われながら生きていく。まして田舎に行くと、「会社」という概念も知らない人も多く、一族の中で会社員がいないというような人もいました。

そういう人材には社員としてのモラルなどはありようもなく、のちに従業員が増えた段階で採用した人材は、妻の実家で結婚式をあげ、そのままそこに居ついてしまって会社に戻ってこないというケースもありました。

[図表1]オキツモの海外進出沿革

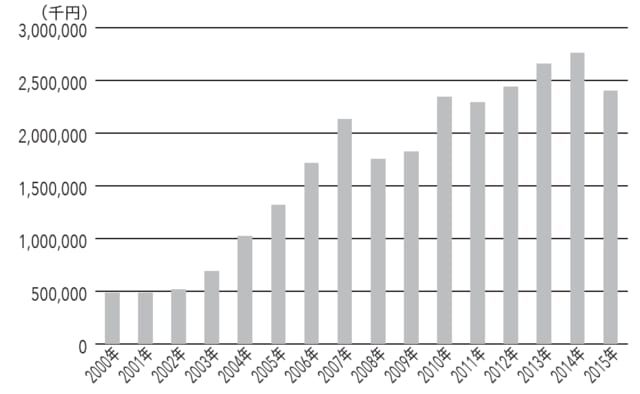

[図表2]オキツモの海外売上高

とはいえ、タイでの創業時には社員10名程度しかいなかった私の会社には、大学出のエリートなど来てくれるはずもありません。むしろ以前はどこかの工場の一つのラインの責任者だったとか、社会人になってから夜学で大学を出たとか、そういう「発展途上」の人間しか雇えませんでした。

私は一人ひとりを面接して、「一緒に頑張っていきましょう」「タイのことは何もわからないので教えてください」と、互いにモチベーションをアップさせるようにリードしていきました。

現在ではタイ工場は創業から20年を迎えるのですが、あの時から現在までしっかり会社の屋台骨になってくれているタイ人が5人も残っています。創業時の苦しい時を一緒に踏ん張ってくれた若者が、いまでは立派なビジネスマンとして、経理部長、工場長、技術部長、営業部長等として、社員100名を超える組織を束ねてくれています。

ビギナーだった私は無我夢中で人材採用にあたったのですが、そういう体験の一つひとつが私には大きな財産となりました。

朝礼の挨拶で通訳を頼っていては信頼は得られない

もちろん私も、異文化に溶け込み現地の人間をマネジメントするために、自分でも努力をしたつもりです。

その一つはタイ語の習得でした。バンコクにいる時から、私は妻とタイ語の学習に通いました。部下に指示を出すのも朝礼等で挨拶するのも、日本語で話して全て通訳に頼っていたのでは信頼を得られないと思ったからです。

現地の人も、日本という異文化に溶け込むために悩み苦しんでいるはずです。ならば私も、自分から異文化に飛び込んで格闘しなければならない。その姿を通して、部下との信頼関係を築こうと思ったのです。

1996年の冬ごろから、いよいよ工場建設が始まりました。その現場であるプラチンブリは、バンコクから150㎞も離れた田舎にあります。そこは政府が建設した主に日系企業用の大規模な工業団地(「304工業団地」)で、IBMやアイシン精機等20数社が進出していました。

私たち夫婦はその町にできた外国人用のコンドミニアムに住み、そこから工場に出勤する毎日でした。

異文化の生活では、やはり食べ物が一番の課題となります。食料の買い出しはマーケットに行くのですが、肉売り場の店頭にハエがぶんぶんと飛び交い、頭上にはブタの頭が並び、店員が使っている包丁やまな板も洗っているのかいないのかわからないような、そんな衛生とはかけ離れた環境でした。

結婚したばかりの妻には、とても申し訳ないような環境でしたが、それでも彼女は習いたてのタイ語を使いながら、私の口にあうような食材をみつくろって美味しい和食をつくってくれました。

日本から赴任してきた幹部社員たちも(彼らはたいてい単身赴任でした)、週に一度は我が家に集まって、全員で食卓を囲みました。日ごろは辛いタイ料理か、町中にある和食もどきしか食べていない彼らは、妻の料理を「美味しい、美味しい」と食べてくれます。

こうして社員と同じ釜の飯を食べる仲間となれたことは、これ以降の経営者としての歩みを考えると、大きな財産になったと思っています。私は異国の地での新たな経験を繰り返しながら、徐々にこの会社を継いでもいいかという気持ちになっていきました。

そんな中、忙しい中にも充実感のあったタイでの生活が一変する、とんでもない事態がやってきました。