秀一(兄)43歳の決断

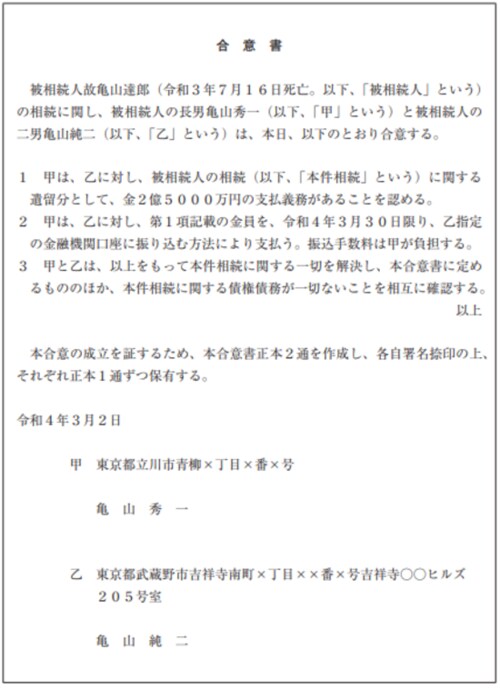

43回目の誕生日を迎える3月2日、秀一は海原から呼び出され、とある提案をされていた。

「弟さん側はもういつでも訴訟提起できる準備を整えています。本件では、訴訟になった場合、秀一さんは3億円超の金銭と金利3%の遅延利息を支払うことになってしまうでしょう。それを考えると、今2億5000万円で手を打ったほうが合理的かもしれません。ちょうど先月駐車場が2つ売れたので、その売却代金を充てられるのではないでしょうか」

2億5000万円もの大金を手にしたら、純二はこれからますます遊び惚けて生きていくだろう。それは父の遺志に反することにもなるが、合理的に考えてその提案に乗るより他に道はなかった。

純二が生まれたときのことを、秀一は今でも鮮明に覚えている。それは、秀一が“守られる者”から“守る者”へと変わった瞬間でもあった。

父や母に甘やかされながら成長し放蕩の限りを尽くしている純二を、すでに社会人として自立していた秀一は苦々しく思っていたが、同時にどこか別の思いもあった。

金持ちのボンボンと言われるのが嫌でがむしゃらに努力してきた秀一にとって、無邪気に親のお金で好きなことをしていられる純二がうらやましかったのだ。そして、そんな純二を見ていると秀一はいつも、自分は人生を楽しめていないのではないか、つまらない人生を送っているのではないかという心の迷いのようなものを感じずにはいられないのだ。

“大切なこと”

「パパ、お誕生日おめでとう!」

自宅の玄関に入るや否や、7歳になる息子・健太と妻・由紀が歓声とともに秀一を出迎えてくれた。今夜は秀一の誕生日パーティーだ。気持ちを切り替えようと自分に言い聞かせる。

料理上手な由紀の心尽くしのご馳走を平らげると、健太がいそいそと後ろ手に何かを持ってきた。

「これ、パパにプレゼント」

画用紙いっぱいに描かれた、秀一の絵だった。スーツ姿だが、マントのようなものをつけポーズを決めている。

「健太にとって、家族のために毎日頑張ってくれるあなたはヒーローなんですって。もちろん、私にとっても」由紀がいたずらっぽく笑う。

──そうか

秀一は大切なことを忘れていた。好きなことを思いきりやっていることだけが輝かしい人生ではない。たとえ他人から見ればつまらない人生だって構わない。自分の愛するもの、守りたいもののために全力を尽くすこと、それもまた十分に素晴らしい生き方ではないか。

秀一は、自分によく似た小さなヒーローと、その隣で優しく微笑むヒロインを、強く強く抱きしめた。