相続時精算課税制度が利用されてこなかったワケ

まず、相続時精算課税制度の内容と、これまであまり利用されてこなかった理由について解説します。

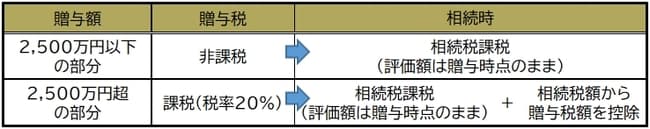

相続時精算課税制度は、2,500万円までの生前贈与について、相続の時まで課税を繰り延べる制度です。

すなわち、贈与の時点では贈与税はかからないか、金額が低くて済みます。その代わりに、相続の時点で相続財産への「持ち戻し」が行われ、相続税が課税されます。

相続時精算課税制度を活用することにより、以下の効果があります。

【相続時精算課税制度の効果(【図表】参照)】

1.「2,500万円以下」の部分の相続税評価額が贈与時の評価額のまま固定される

2.「2,500万円超」の部分の贈与税の税率が20%に抑えられる(相続時に相続税額から控除される)

特に有効なのは、将来値上がりすることが確実な資産を贈与する場合です。具体例として挙げられるのは以下のようなケースです。

・2,500万円分の上場株式を生前贈与したら、相続時に評価額が5,000万円になった

・2,500万円相当の不動産を子に生前贈与したら、相続時に評価額が5,000万円になった

ただし、これらはいずれも結果論にすぎません。贈与の時点においては、当該資産が将来値上がりするかどうかは、特段の事情がない限り確実ではありません。

また、資産が贈与後に値下がりしてしまった場合は逆効果です。また、現預金等の相続税評価額が変化しない資産については意義が乏しい制度です。

さらに、いったん相続時精算課税を選択すると、暦年課税における年間110万円の「基礎控除」の制度を使うことができなくなります。

しかも、不動産については「小規模宅地等の特例」があります。これは、「居住している家の敷地」「事業に使っている建物の敷地」「他人に賃貸している建物の敷地」の3類型の土地について、一定面積まで相続税の負担を50%~20%まで抑えることができるものです。相続時精算課税制度を利用するよりも確実に、相続税を抑えることができます。

そのうえ、不動産には災害による損傷等が原因で価格が下がる可能性があります。

これらのことから、従来、相続時精算課税は使い勝手が悪いとされ、あまり利用されない状態が続いてきたのです。