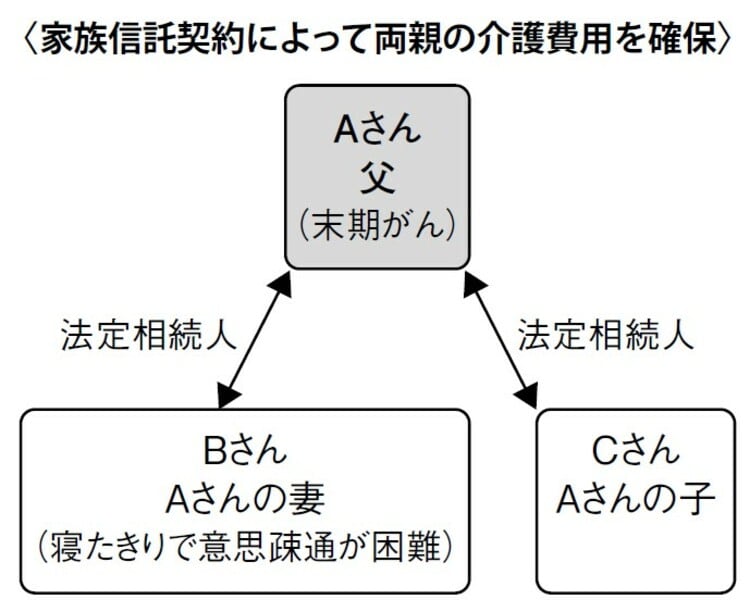

【事例4】家族信託契約によって両親の介護費用を確保

【登場人物】

- Aさん:父

- Bさん:Aさんの妻

- Cさん:Aさんの子ども

Aさんは末期がんで余命3ヵ月、Bさんは寝たきりで意思疎通が困難な状況です。そこで子どものCさんは、Aさんの自宅不動産を売却してAさんとBさんの生活費に充てたいと考え、不動産業者に相談することにしました。

不動産業者は、Aさんが今のところ意思疎通ができるので売買契約は可能と判断しました。しかし、買主を見つけて決済を迎えるまでに万一のことがあっては大変だと考え、Cさんと一緒に弁護士に相談をしてみることにしました。

仮にAさんが決済を迎えるまでに「意思疎通が困難になった」または「死亡した」場合には、不動産を売却することが困難になります。

一般的に意思疎通が困難になった場合はAさんに成年後見人を選任する、Aさんが死亡した場合はBさんに成年後見人を選任してCさんと共同売却する、といった対応が考えられます。

Cさんは、心からAさんとBさんのことを考えており、自宅不動産の売却資金はすべてAさんとBさんの療養費に充てたいと思っていました。もし、それで足りなければCさんが費用負担をする覚悟も決めています。

そこで弁護士は、「意思疎通が困難になった」「死亡した」の両方をカバーできる方法として、自宅不動産をCさんに信託する方法を提案しました。そして公正証書をもって実行することとし、10日後に公証人の予約を取り付けました。

さらにAさんが亡くなることを想定し、Aさんに事情を話して、Aさんの自筆でCさんにすべての財産を相続させる遺言書を作成しておきました。ところがその直後、Aさんの具合が急変したため公証人の予約はキャンセルし、Aさんは1ヵ月後に死亡しました。

その後Cさんは、Aさんからすべての財産を相続する旨の自筆証書遺言を用いて相続登記を行い、自宅不動産を売却することでBさんの療養費を捻出することができました。Aさんの遺言書が奏功することになったのです。

この成功事例は、不動産業者がAさんの容態変化を想定して機転を利かせたことがきっかけとなりました。不動産の売却活動を続けて買主が決まり、せっかく契約もできたのに、移転登記(決済)までの間に売主が意思疎通困難または死亡してしまったらそこで商談は頓挫してしまいます。それを見越した不動産業者が万一に備えて弁護士につなぎました。

また弁護士は、Cさんが唯一の子どもであることや父母の面倒を見ることができる人物だと判断したうえであえて信託を提案し、さらに公証役場での手続きの前にAさんの容態が変化することも想定して自筆証書遺言を作成しました。つまり、二段階の予防策を打ったわけです。実際にAさんの容態が悪化してしまい、この自筆証書遺言が役立つことになりました。