出産育児一時金の増額とは

まず、出産育児一時金の制度と、2023年度からの増額の経緯について簡単におさらいします。

出産育児一時金は、女性が出産した場合に、健康保険から、子ども1人につき原則として42万円を受け取れる制度です。2023年度から5万円増額され47万円になることが決まっています。

出産育児一時金が増額されることになった理由は、出産費用が上昇し続け、42万円では賄えないケースが増えてきたためです。

2012年以降でみると、2012年は平均値416,728円・中央値410,110円だったのが、2019年には平均値460,217円・中央値451,120円と、7年間で約10%も上昇しています(【図表1】参照)。また、2022年分はさらに上昇するものとみられます。

これに対し、出産育児一時金の額は、2009年に現行の42万円に設定されて以来、これまで増額されてきませんでした。今回の増額は、出産費用の著しい増加に合わせたものです。

後期高齢者医療制度とは

次に、後期高齢者医療制度についても説明を加えておきます。

後期高齢者医療制度とは、75歳以上の「後期高齢者」と、一定の障害がある65歳~74歳の人について、自己負担額を原則として1割(所得によっては2割負担または3割負担)とする制度です。

2008年から、既存の公的医療保険制度と別の制度として導入されたしくみです。

患者の自己負担額以外の財源については、現役世代からの「支援金」(約4割)と公費(約5割)でまかなうことになっています。すなわち、所得の高い傾向がある現役世代が、所得が低く医療費がかかる傾向がある75歳以上の後期高齢者に対する支援を行っているということです。

ただし、後期高齢者のなかでも、所得の差があります。そこで、医療費の自己負担割合以外にも、保険料の負担について、所得による差が設けられています。

まず、保険料の額は以下の2つから構成されています。

・均等割:被保険者全員が均等な額を負担する(単位:円)

・所得割:所得に応じて負担する(単位:%)

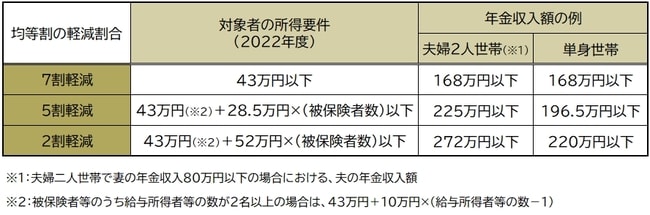

これらのうち、「均等割」は、原則として均等な額を負担することになっていますが、所得が低い場合は軽減されます(【図表2】)。

次に、「所得割」は、所得に応じて負担割合が高くなっていきます。

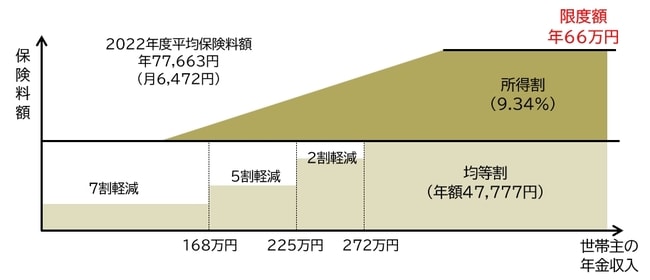

そして、「均等割」と「所得割」を合計した額が最終的な保険料になります。2022年度の全国平均保険料率は、「均等割」が 47,777円、「所得割」が 9.34%です。また、保険料には上限が設定されています。上限額は2022年時点では年66万円です(【図表3参照】)。

なお、現在、この上限額を年80万円まで増額することが提案されています。