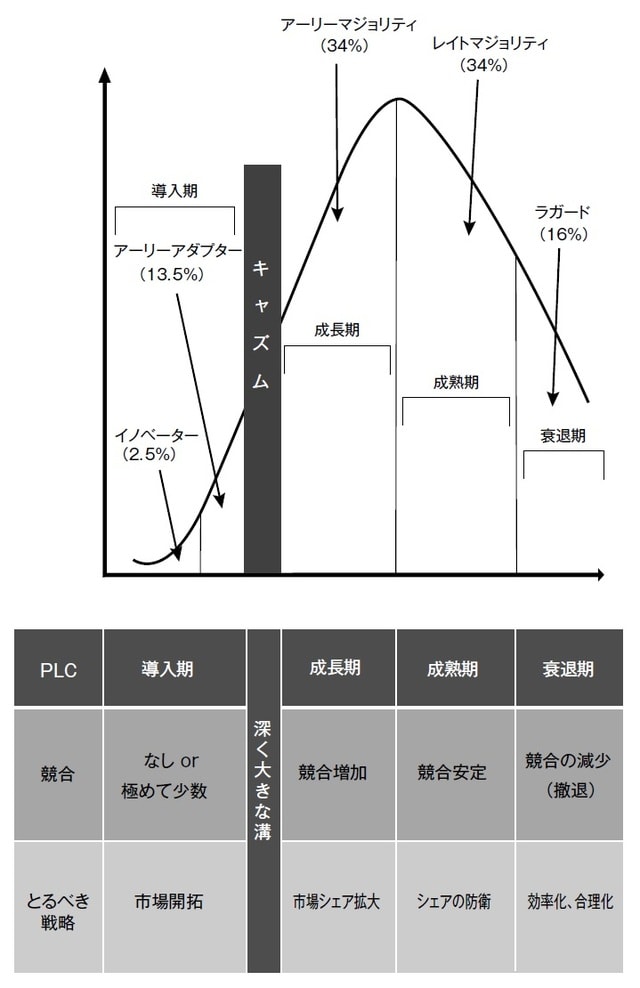

PLC戦略で注意すべき「深くて大きな溝」とは?

一般に、新規事業の対象となる顧客は①「イノベーター(Innovators)」、②「アーリーアダプター(Early Adopters)」、③「アーリーマジョリティ(Early Majority)」、④「レイトマジョリティ(Late Majority)」、⑤「ラガード(Laggards)」という5つのタイプに分けられます。

①イノベーターは新しいものを進んで採用する人たちです。

②アーリーアダプターは流行に敏感で、自ら情報収集を行い判断するグループです。

③アーリーマジョリティは①、②に比べると慎重ですが平均よりは早く新しいものを取り入れます。

④レイトマジョリティはどちらかといえば懐疑的な人たちで、周囲の大多数が購入したり試したりしているのを見てから同じ選択をします。

最後の⑤ラガードは最も保守的なグループです。流行や世の中の動きに関心が薄く、新製品には定着するまで手を出しません。

PLC戦略では、主たる対象顧客として「導入期」ではイノベーターとアーリーアダプターが、「成長期」ではアーリーマジョリティが、「成熟期」ではレイトマジョリティが、「衰退期」ではラガードが想定されることになります。それぞれの市場全体における割合は2.5%、13.5%、34%、34%、16%といわれています。

そして、イノベーターとアーリーアダプターで構成される初期市場と、アーリーマジョリティやレイトマジョリティによって構成されるメインストリーム市場との間には容易に越えられない深い溝(キャズム)が存在すると考えられています。

このキャズムをいかに克服するかが新規事業成功の大きなカギを握ることになるわけです。

電気自動車(EV)メーカーT社における4P戦略

T社は2003年にカリフォルニア州のサンカルロスで起業したシリコンバレー初の自動車メーカーであり、2008年に高級スポーツEVである「ロードスター」を販売。2012年に高級EVセダン「モデルS」、そして2016年には低価格・量産型のEV「モデル3」を発表し、今では世界最大の電気自動車(EV)メーカーとしての地位を確立しています。

株価も2021年末には一時、時価総額1兆ドルを超えました。その急成長を支える破壊的な製造、販売、メンテナンス、マーケティング手法により、今や自動車産業における革命的ブランドアイコンとなっています。

それでは、販売台数でトヨタ自動車の数分の1にすぎないT社がこれほどまでに評価される理由について考察してみます。

まず、彼らは事業目的を単に自動車を生産・販売することではなく「クリーンエネルギーのエコシステム」を構築することにあると定義している点があげられます。具体的には「スーパーチャージャー」等により太陽光発電を行い、「蓄電池」でエネルギーを蓄え、「EV」でエネルギーを消費する循環型の脱炭素事業を目指し、実現してきている点です。

また、自動車業界で次世代カーのコンセプトといわれる「CASE」を最も体現しているメーカーであることも見逃せません。ちなみに「CASE」とは、Connected(オンライン接続)、Autonomous(自動運転)、Shared & Service(カーシェアリングやライドシェア)、Electric Vehicle(電気自動車)の頭文字をとった造語です。

T社の車は自動運転機能を備え、オンライン経由でソフトウェアのダウンロードや保守点検もできる仕組みを提供している電気自動車です。また、ロボタクシーという関連会社にて自動運転車両によるライドシェアサービスも提供していく予定です。

したがって、T社はすでに「CASE」の要件を全て満たしているEVメーカーであり、自動車業界のディスラプター(破壊者)と呼ばれています。

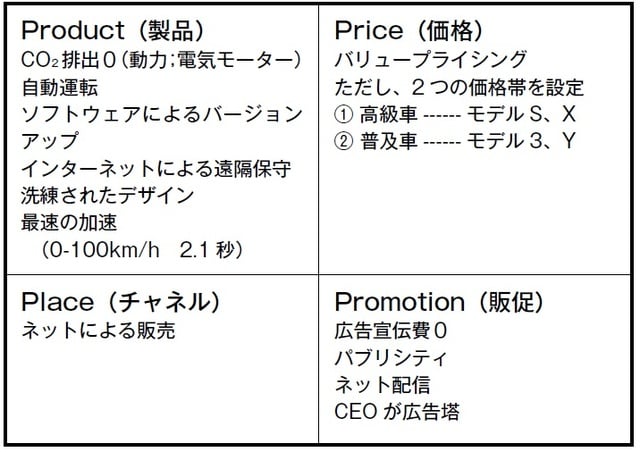

それではここでT社の事業について4P戦略を用いて、整理してみたいと思います。下記の図表2をご覧ください。

まずProduct(製品)についてですが、「CASE」のところでもご説明しましたが、自動運転を搭載した電気自動車であり、コックピットに搭載された大画面の液晶パネルからほぼすべての機能を集中制御できます。また、コネクテッドカーとなっており、インターネット経由でソフトウェアのダウンロードや保守点検を遠隔から実施することも可能です。さらに、エコカーでありながら洗練された外装、内装のデザインは秀逸であり、加速性能もスーパーカー並みの機能を備えています。

次にPrice(価格)についてですが、高級車向けと普及車向けの2系統を持っており、広いターゲット層に対応しています。

またPlace(チャネル)に関して、販売店を全く持たず、100%ネット経由の契約(受注生産)となっています。今のところ、需要が供給を大幅に上回っており全く問題ない状況です。

そのような状況下で、Promotion(販促)も、CEO自身が「歩く広告塔」となっており広告費は計上していません。これら大幅な販管費の削減分は、車体価格に反映してユーザーに還元しているとのことです。これらの分析から、T社は自動車メーカーでありますが、事業戦略はソフトウェアメーカーに近く、いわば「走る巨大スマホ」のメーカーといった印象があります。

木下 雄介

カッティング・エッジ株式会社 代表取締役

中小企業診断士

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】