新型コロナウイルスの感染拡大下で、ゼロ・コロナ政策を維持する中国は非常に厳しいロックダウンを実施しています。ロックダウンを大きな理由として、中国経済は非常にもたついている状況です。中国経済のもたつきというのは、日本経済に非常にインパクトが大きいもの。ウクライナ情勢も極めて心配なものですが、中国にもしっかりと目を向けておきたいところです。香港在住・国際金融ストラテジストの長谷川建一氏が解説します。

【関連記事】日本円が「大暴落」!ロシアのルーブルを笑えない日本の悲劇

「ゼロ・コロナ政策」が中国経済に及ぼす深刻な影響

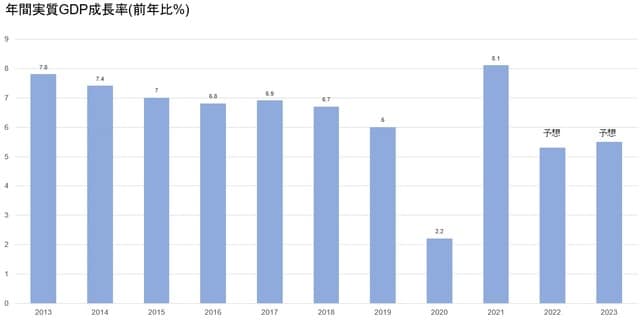

長年に渡り、非常に大きな成長を続けてきた中国経済。新型コロナウイルスの感染が拡大した2020年で一旦大きく成長率を落としましたが、2021年には大量の政策を発動し、リカバーしていました[図表1]。

2022年のGDP伸び率については、全人代にて「5.5%前後」という目標設定が公表されました。

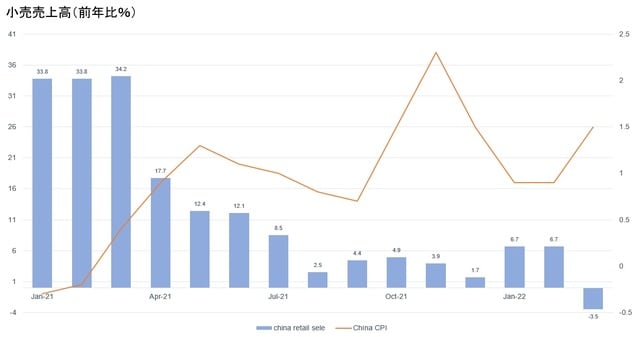

しかしここのところ、新型コロナウイルスの感染拡大、ゼロ・コロナ政策、ロックダウンによりかなり消費が落ち込んできています。

一部民間シンクタンクによる予想でも「5%を切るのではないか」「場合によっては4%スレスレではないか」というものまで出てきています。今の厳しい情勢を考えると、予想に到達する可能性はかなり低くなってきているでしょう。

実際、小売売上高はついに3月、前年比でマイナスとなりました[図表2]。大都市でかなり広範囲にロックダウンが実施されており、どうしても消費が伸びない状況なのです。

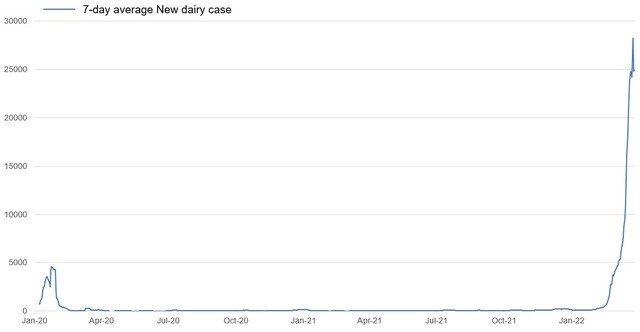

感染者数は[図表3]を見てわかるように、「ゼロ・コロナ」状態ではありません。大きく増大してしまっています。

政策なのでなんとも言えないところではありますが、ゼロ・コロナ政策が果たして妥当で続けられる政策なのか?と考えると、厳しいものがあるでしょう。

こうした現況を受け、3月の購買担当者景況感指数(PMI)は、製造業・サービス業ともに50を切ってしまっています[図表4]。

Wells Global Asset Management Limited, CEO最高経営責任者

国際金融ストラテジスト <在香港>

京都大学法学部卒・神戸大学経営学修士(MBA)

シティバンク東京支店及びニューヨーク本店にて、資金証券部門の要職を歴任後、シティバンク日本のリテール部門やプライベートバンク部門で活躍。 2004年末に東京三菱銀行(現:MUFG 銀行)に移籍し、リテール部門のマーケティング責任者、2009年からはアジアでのウエルスマネージメント事業を率いて2010年には香港で同事業を立ち上げた。その後、独立して、2015年には香港金融管理局からRestricted Bank Licence(限定銀行ライセンス)を取得し、Nippon Wealth Limitedを創業、資産運用を専業とする銀行のトップとして経営を担った。

2021年5月には再び独立し、Wells Global Asset Management Limitedを設立。香港証券先物委員会から証券業務・運用業務のライセンスを取得して、アジアの発展を見据えた富裕層向けサービスを提供している。(香港SFC CE No. BIS009)

世界の投資機会や投資戦略、資産防衛にも精通。個人公式サイトなどを通じて、金融・投資啓蒙にも取り組んでいる。

● 個人公式サイト

「HASEKENHK.com」(https://hasekenhk.com/)

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載香港発!グローバル資産防衛のためのマーケットウォッチ