あなたにオススメのセミナー

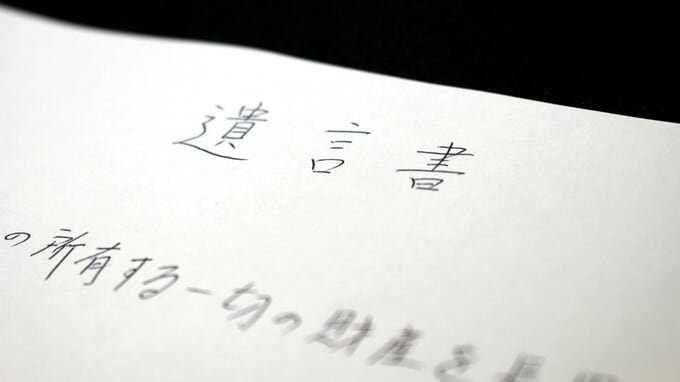

「相続させない」の一文に頭を抱える担当者たち

一方、各方面で判断に悩むのは「子どもと別れた妻には一切何も『相続させない』」との部分だ。

そもそも別れた妻は故人の相続人ではないため、遺言書に記載があろうがなかろうが、相続権はない。しかし一方で、未成年の子は離婚後も相続人となる。未成年者の場合、相続をするかどうかの判断は親権者が判断することになる。このため別れた妻が、子の親権者として相続に関わらざるを得ない状況だ。

遺言書はあくまで、遺言者の財産を死後にどのように帰属(相続)させるかを目的としたものだ。「何も『相続させない』」との消極的な文言では、遺言書としての役割を果たしていえるとは思えない。

かといって、この部分を無効として、不動産以外の財産、銀行預金などは、法定相続により未成年の子に相続させていいものなのか。この解釈は、遺言全体の趣旨に反していると言える。

金融機関も判断が分かれた。

預金額が多かった金融機関は「預貯金について【誰に相続させる】かの記載が遺言書にない。だから子どもが相続をするべきだ」との判断をした。

別の金融機関は「遺言書には少なくとも子どもに相続させないとの記載がある。少なくとも子どもに金員を渡すことは遺言の内容に抵触する」との判断をした。

財産額が多ければ、紛争事案となる可能性も

結論としてこのケースでは、子どもについては遺留分請求も行わない、とのことだったので、金融機関も遺言執行者に判断を一任するという結論に達した。

今回は銀行預金がさほど多くないケースだから、成立したとも言えるだろう。より財産額の多い場合、裁判などでの紛争事案となる可能性が高い事案かもしれない。

他方、このケースでは亡くなられた方の心情を考えると、遺言を残しただけでも凄いことだ。亡くなり方を考えると、決意までの経緯には思い及ばないものの、心情は多少理解できるように感じる。

しかしながら、中途半端な遺言の文言はのちのち様々な禍根を残すことが多い。遺言書の効力が発生するときには、間違いなく遺言者はこの世にいない。そのため遺言書というのは、言うまでもなく「やり直しがきかない」行為なのだ。

自分で遺言を残す場合は、自分の死後に第三者が見てもわかりやすい内容を心掛けるべきだ。そしてやはりせめて司法書士でも弁護士でも、税理士でも、何らかの国家資格を持った専門家などのアドバイスは受けたほうがよいであろう。

※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

近藤 崇

司法書士法人近藤事務所 代表司法書士