あなたにオススメのセミナー

【関連記事】平均給与「433万円」より厳しい…「日本人の現状」

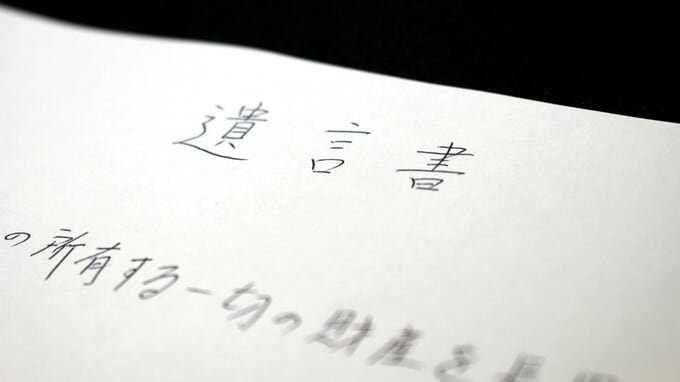

40代男性が遺した、凄絶な遺言書

真夏の暑い盛りの都内で40代の会社員の男性が亡くなった。自宅での自死だった。

男性には離婚した妻との間に、未成年の子どもがひとりいた。法定相続人としては、この子どものみ。男性の母親はすでに他界したが、父親はまだ存命である。

現場には、殴り書きのような遺言書が残されていた。チラシの裏に走り書きされていた遺言だ。

そこには、

「自宅不動産は親に相続させる」

「その他、子どもと別れた妻には一切何も『相続させない』」

とだけ殴り書きで書かれていた。

遺言には日付、署名、また拇印とはいえ捺印があったため、遺言の成立要件としては有効なものと判断され、家庭裁判所での検認手続きも無事終了した。

曖昧さが残る遺言書の記述を、どのよう解釈するか?

しかし悩ましいのは、遺言書の解釈についてである。

「自宅不動産は田舎の親に相続させる」の部分は遺言として有効であると考えられる。

本来、遺言で不動産を記載する場合、土地ならば「所在・地番」(都市部の住所表示とは異なる)、建物なら「家屋番号」を不動産の全部事項証明書(いわゆる登記簿謄本)通りに記載するのが原則だ。地番の数字が1文字でも違っていたら、指定する不動産が異なってしまい、トラブルの元になる可能性がある。

今回はざっくりと「自宅不動産」とだけ。しかしながら、男性が所有していた不動産はこの自宅のみで、登記簿謄本上も亡くなった男性が所有していたことが明らかだ。また「親」というのもすでに母親が死亡しているため、常識的に不動産を渡したいのは父親のことだと読み取れる。

また「法定相続人以外」への「相続させる」旨の遺言については、原則として「遺贈する」と読み替えるものとするのが実務である。

以上を総合的に読み取り、相続(遺贈)登記はできると判断した。実際に、登記も何の問題もなく受理されている。