【関連記事】「優秀な人間から辞めていく」早期退職を促す会社の恐しい末路

※※本記事の読み方※※

●まず「ケース」を読んでいただき、2~3分かけて「自分ならこうする」という自分なりの答えを導き出してください。

●その上で、「解説」を読み、自分の考えとどこが同じでどこが違っていたかを確認してください。

●著者の「解答」は解説の最後に挙げていますが、最初から見ないようにしてください。

自分の手で「部下の人員整理」をするよう迫られ…

<Case:経営悪化により、社員の半分を切り捨てねばならないことに…>

自社の経営悪化が続く中、何とか持ちこたえていた我が部門だが、ついに他社に事業ごと売却されることになった。より安定した企業の傘下に入るのは悪いこととは言えないのだが、問題は人員の件。買収先の企業と立ち上げる新会社には、今の半分の人員しか連れていくことができず、その人員を私が選ばなくてはならないというのだ。

いったいどう判断をすればいいのか…断腸の思いだ。

⇒Q. あなたはどのように人員を選べばいいのか? あるいは、他にできることはあるのか?

「エース社員を成績順に選抜」が正解とは限らない

M&Aが活発化する中、このケースで取り上げたような「事業単位での売却」も増えています。ある日突然、自分の事業部だけが他社に、というのは誰にとっても十分あり得る話なのです。

こうした人員整理の場はまさに「修羅場」ですが、その事業の長期的・持続的な成長という視点から考えて、情に流されることなく、あくまで合理的に判断せねばなりません。

一方、整理対象になる社員に対しては、十分に誠意を尽くして対応する必要があります。いわば「合理と情理」です。

ここで注意すべきなのは、「成績の良いエース社員から順に選ぶ」のが必ずしも合理的な判断とは限らない、ということです。むしろ、相手企業の人員の傾向も考慮した上で、互いに補完しあうような人員構成にしなくてはなりません。

そうしないと、ある特定の分野の担当者ばかりが集まってしまったり、一方でサポート役の人が誰もいなかったりする、といったことになりかねません。

まずは、相手企業の担当者と徹底的に議論して、「新会社の戦略に基づき、どのような人材が必要となるのか」を明確にする必要があるのです。

元の会社に残る人にも「新会社が求める人材像」を共有

さて、問題は「希望通りに選抜した社員が来てくれるか」です。新会社に移る・元の会社に残る・希望退職に手を挙げるの選択は、基本的に個々人の判断にゆだねられます。

また、元の会社で別の仕事が与えられるのならいいのですが、「残り半分の人にはできれば早期希望退職で辞めてもらいたい」が会社側の事情となると、事はそう簡単ではありません。

ただ、その場合でも、「新会社ではどんな人材が求められるか」をしっかり伝えておく必要があるでしょう。

ミスマッチが起きて不幸になるのは結局、その人なのですから。

令和の中間管理職なら、自らM&Aを提案するのもアリ

これは「そもそも」の話になってしまいますが、事業売却というものはその判断が遅くなればなるほど、打てる手が限られてしまいます。

早めに決断していれば、人員の配置転換や他社への転職支援なども容易になりますし、相手企業との交渉も有利に進められます。場合によってはむしろ、「相手にリストラを迫る」ことすら可能かもしれません。

昨今では様々なタイプの「攻めのM&A」が行われるようになっています。

例えば2020年、シンガポールのウットラム社が日本ペイントホールディングスを「買収」したことが話題になりました。しかし、同社の田中正明CEOによれば、実はこの買収はむしろ日本ペイント側から持ち掛けたものだそうです。

元々両社はアジア事業において合弁会社を作っていたのですが、あえてウットラムの傘下に入ることにより、日本ペイントはほとんど資金を使うことなく、合弁事業を手中に収めたのです。まさに名を捨てて実を取ったと言えるでしょう。

M&Aのような大きな判断は経営者が行うものであって、中堅クラスには何もできない、と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。

もし、あなたの担当している事業が、今の会社の傘下にあるメリットがあまりないと判断したら、むしろ自ら他社に売り込んで合弁事業を立ち上げたり、あるいは独立してしまうのも手ではあります。

これからの部門担当者は常に「自分の部門の5年先、10年先」を考えながら仕事をすることが求められるのです。

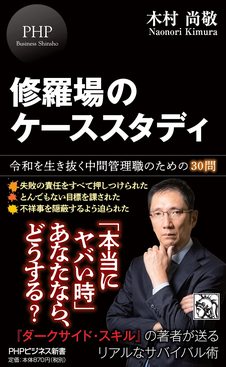

木村 尚敬

株式会社 経営共創基盤(IGPI)

共同経営者(パートナー) マネージングディレクター

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】