認知症が進行して後見人がつくと財産処分が不自由に

前回に引き続き、信託を活用した具体的な事例を見ていきます。

【ケース4】

高齢の父に認知症の兆候が現れ始めており、財産を管理することが難しくなってきている。

高齢で認知症の兆候が見られるようになったら、一刻も早く対策を講じなければなりません。もし認知症が進行して、後見人を選任しなければならない状態になると、いろいろと面倒なことも起こってきます。

まず、後見人を誰にするのか、親族で決定しなければなりません。親族にするのか、弁護士等に依頼するのか、親族であれば具体的に誰を選ぶのか。親族間で意思の統一がはかれればまだよいのですが、統一がはかれない場合には、裁判所が後見人を決めることになります。親族であっても第三者であっても、後見人は確実に財産の管理を行わなければなりません。毎年、裁判所に財産の内容を報告する義務もあり、大変です。

後見人がつくと、それ以後の財産の処分は非常に不自由になります。基本的に後見人も裁判所も「被後見人のために使う」という前提がなければ、財産の処分には同意しません。例のケースであれば、お父様が不動産や上場株式の売却を決めても、実際に完了するまでには大きな手間と時間がかかります。もちろん生前贈与を計画しても、裁判所の許可が必要になるため、実質的に実行は不可能となります。

信託契約は遺言書の役割も果たす

こういう状態になる前に、信託を利用していれば、多くの問題を解決できます。

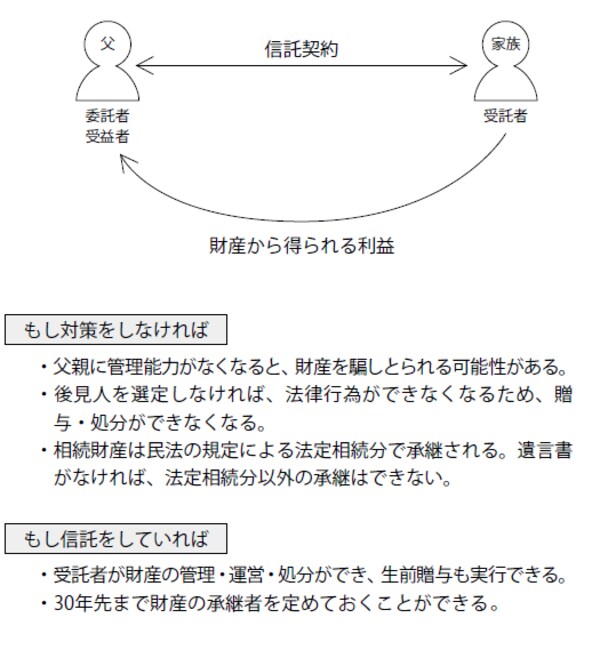

たとえば親族を受託者にして、お父様の財産を信託しておけば、実質的に親族が管理・運営をすることになります。受益者もお父様にすれば(自益信託といいます)贈与にはなりませんから、贈与税もかかりません。もちろん処分したり、活用したりといったことも、受託者の判断で可能となります。

もし1人の受託者による決定や実行では不安がある場合には、受託者を複数にする、あるいは同族会社にしておくなどの手立てをとるとよいでしょう。信託契約書の中に、受託者が単独では決定・実行できない事項を定めておくこともできます。

認知症が進行して、将来後見人を選任することになったとしても、財産の管理について、後見人の同意を得る必要もありません。また信託契約書の中で、お父様が亡くなったときには、誰を次の受益者とするかを決めておくことによって、遺言書としての役目を持たせることもできます。

このように非常に便利な信託ですが、お父様が認知症になってからでは利用できませんので、早めの決断が大切です。

【図表 委託者・受益者が同一となる「自益信託」の仕組み】

〈ポイント〉

①認知症などにより後見人がつくと、生前贈与や住宅取得資金の贈与などの相続税対策ができなくなってしまう。

②本人の判断力がなくなったとしても、信託を活用することにより、生前贈与などの相続税対策を継続できる。