②中小企業M&A取引の普及:近年では身近なものに

かつては、M&Aというと、外資系企業や「ハゲタカファンド」による買収や「身売り」というイメージが強く、特に中小企業からM&Aは敬遠され、縁遠い存在でした。しかしながら、近年ではM&A取引は中小企業にも普及してきています。

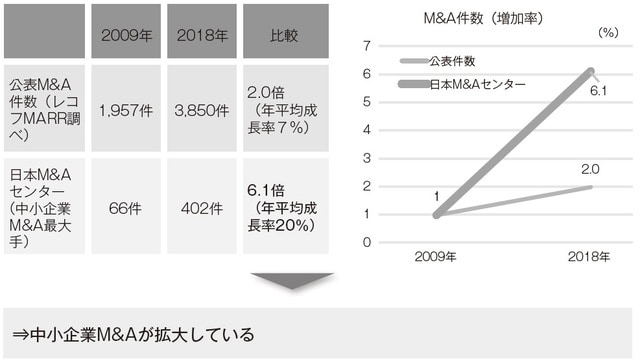

M&Aアドバイザリー事業者の老舗である株式会社レコフ「MARRオンライン」で公表している調査データ(公表ベースのM&A取引)によれば、公表ベースのM&A取引件数は増加傾向にあります(図表3)。

注)■2018年のM&A概況

・M&A件数は3,850件、M&A取引金額は約29兆8,000億円

・M&A件数は、2012年以降7年連続で増加

■2019年のM&A概況

・件数は4,088件、金額は約18兆300億円件

・数過去最高を記録。2009年のM&A件数は、約2倍超に増加

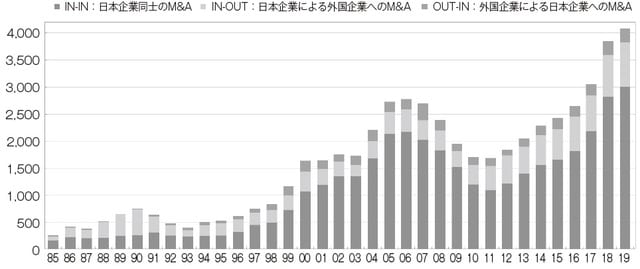

2018年のM&A件数は3,850件、M&A取引金額は約29兆8,000億円と、件数・金額とも過去最高を記録しています。2019年のM&A件数は4,088件と過去最多を記録しています(なお、M&A取引金額ベースでは減少となっています)。2012年以来、M&A取引件数は8年連続の増加となり、調査以来初めて年間4,000件を突破しました(レコフMARR調べ)。

中小企業M&Aは、さらに増加しています。M&A仲介の上場企業で最大手の日本M&AセンターのIR資料によれば、2009年の日本M&AセンターのM&A件数(成約件数・取引件数ベース)は66件であったのに対し、直近(2018年)では402件で、約6倍と大幅に増加しています(図表4参照)。

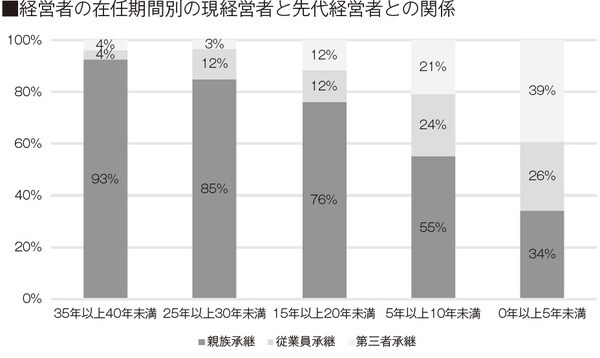

中小企業庁の調査においても、事業承継の方法として、40年前は親族内承継が一般的(93%)でしたが、直近(5年未満)では親族内承継が34%と大きく減少し、一方、第三者承継(M&A)が39%となり、事業承継の選択肢として第三者承継(M&A)が認知され、受け入れられてきていることを示しています(図表5参照)。これらの調査データは、中小企業の事業承継の方法として、M&A(第三者承継)が一般的になってきている証左といえます。

・親族内承継の割合が減少し、第三者承継の割合が増加している

従来、M&A取引は大企業・上場企業とそれをアドバイスする投資銀行により行われたものでしたが、M&Aの普及期において、独立系M&A仲介事業者による非上場・オーナー企業などの中堅中小企業への積極的な事業展開により、これまでにない独自のM&A仲介業務が浸透し、中堅中小企業におけるM&A取引が大きく拡大していきました。また、中小企業M&Aの拡大に伴い、より小規模な中小企業・小規模事業者のM&A市場(スモールM&A取引)においても参入者が増加しています。

銀行も、かつては法令・業法の規制などにより銀行本体での参入はできませんでしたが、規制緩和によって本体での業務が可能となり、また近年では融資先への課題解決型の提案営業(ソリューションビジネス)の取組みを強化しており、本部に専門部署を設置し取引先のM&A情報(売りニーズ、買いニーズ)を積極的に収集してマッチングビジネスを強化しています。

銀行のほか、会計事務所やコンサルティング会社も、M&A仲介事業に積極的に参入しています。事業会社側も、M&A取引が普及するにつれ、かつては外資による「ハゲタカ」的なM&Aの悪いイメージが徐々に払拭されていきました。中小企業のオーナー(売り手)において、事業承継の選択肢として第三者への承継(M&A)が1つの選択肢として定着し、また買い手においても、既存事業の強化や新規事業への参入など、次々と積極的にM&A(買収)を展開する中小企業も現れ始めています。