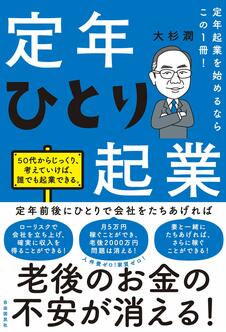

なぜ「ひとり起業」にはリスクが少ないのか?

3番目の原則は、とにかくリスクを取らないことです。

定年時の起業では、退職金というまとまった資金を投資してフランチャイズ・ビジネスをしたり、飲食店を経営したりするケースをよく聞きます。

「武士の商法」ならぬ「会社員の商法」と筆者は呼んでいて、商売はそんなに甘くないと思うのです。

もちろんセンスがあって、きちんと修行をした上で成功する元会社員もいますが、きわめて例外的なケースでしょう。

退職金をすべて失い、さらに借金まで抱えるという悲惨な事例も珍しくありません。そうならないように、退職金はしっかりととっておいて、初期投資を極力抑え、毎月かかるランニングコストもできるだけかからないようにすることが長く続ける秘訣です。

筆者の経験でも事務所は自宅の一角で十分です。

家賃や電気・ガス・水道代などを事業用として按分(あんぶん)し経費で落とすことも可能です。また多額の仕入れや在庫を持たないこと。

会社が潰れるのは運転資金の資金繰りがつかないことが原因になるケースが大半なのです。

そして会社にとって最大の固定費となる人件費。

自分以外の人を雇わなければ資金が出て行ってしまう人件費負担はありません。

だから「ひとり起業」にはリスクが少ないのです。

どうしても人手が足りなくなったとしても雇うのは配偶者など家族だけにするか、あるいはそもそも事業をそこまで拡大しない。

「定年ひとり起業」のコンセプトは、人を雇う規模まで事業を拡大しないこと、だからこそ年齢を重ねてもリスクもストレスもなく長く続けることができるのです。

4番目の原則は、目指す収入を月5〜10万円程度にして小さくスタートすること。会社員として働いた期間が長い人には終身での厚生年金がありますので、年金+αとしての収入があれば旅行、趣味や外食など、プチ贅沢ができるゆとりある老後生活が送れます。

このくらいの収入を目指す起業であれば、実は思っているほどハードルは高くありません。

筆者も月5〜10万円規模からスタートしました。

会社員として様々な仕事の経験を積んできた人なら誰でも無理なく目指せます。

そしてそのあとは、ずっと同じ規模でとどまってもいいし、会社員の現役時代よりも稼ぐようになる人もいます。

いずれにしても肩に力を入れず、好きなことを仕事にして楽しみながら働き、小さな収入でも安定して獲得し続けることが大事なのです。

最後の5番目の原則は、以上4つの原則を総括するもので、「長く働き続ける」ことを何よりも優先させること。

だからお金を使わない、借金をしない、人を雇わない、リスクを取らない、という原則を堅持して、無理のない収入レベルを目指す身の丈に合った起業が「定年ひとり起業」なのです。

それは、会社員として獲得してきた経験・知識・スキルや人脈を活用し、且つ厚生年金という終身での安定収入が約束されている優位性があるからこそ実現できるのです。

大杉 潤

経営コンサルタント

ビジネス書作家

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】