「GI値」で食品ごとの血糖値の上昇度合いがわかる

血糖値が上がると膵臓からインスリンが分泌され、このインスリンの分泌が脂肪合成を高めます。ですので、食事による血糖値の上昇はなるべく避けるようにメディカルダイエットでは指導をしていきます。

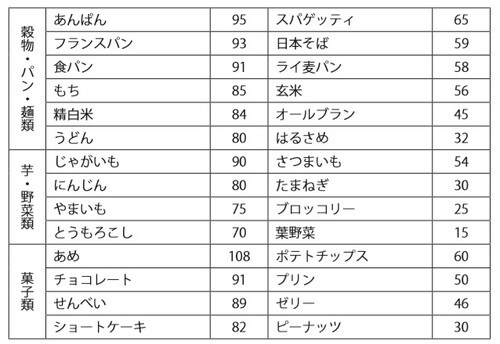

血糖値の上昇が食べ物によってどれくらい異なるのかが分かるGI値という指標があります。GIとは、グライセミック・インデックス(Glycemic Index)の略で、食後血糖値の上昇を示す指標のことです。GI値は、最も早く血糖値が上がるブドウ糖を100の最高値として、GI値70以上の食品が高GI食品、56~69の食品が中GI食品、55以下の食品が低GI食品と分類されています。

低GIの食品には、肉類、魚介類、大豆、ナッツ類、卵や乳製品、葉野菜、キノコ類、海藻類などが挙げられます。対して高GIの代表は、砂糖やはちみつ、白米や食パンなど炭水化物の多い食品となります。

GI値が高い食品を食べると、血糖値は急上昇します。逆に、GI値が低い食品を食べたとき、血糖値はゆるやかに上昇します。ただし調理法や食べ合わせによっても変わってきますので、図表1はあくまで目安として参考にしてください。GIを提唱したオーストラリアのシドニー大学でGIデータベース(英文)(http://www.glycemicindex.com)が公開されています。

こうしてみると分かるように、同じお米でも、玄米と精白米のGI値が違うように、加工や精製の過程を経た食品なのかどうかによって、吸収のスピードが変わってきます。

玄米や全粒粉を用いた食品など、精製されていない炭水化物は、消化や分解に時間がかかる一方で、精製された炭水化物は、消化のスピードが速く、糖に分解されやすい状態なので、一度にたくさんの糖が血中に入り、血糖値の急上昇をきたします。

この血糖値の急上昇は、「血糖スパイク」と呼ばれる状態であり、ダイエットにおいても、生活習慣病のリスクという面においても、注意が必要なのです。