\3月20日(金)-22日(日)限定配信/

調査官は重加算税をかけたがる

相続税の「税務調査」の実態と対処法

判決で「庭内神祠のある土地」も相続税の非課税財産に

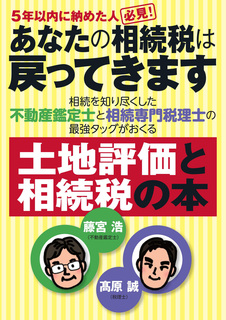

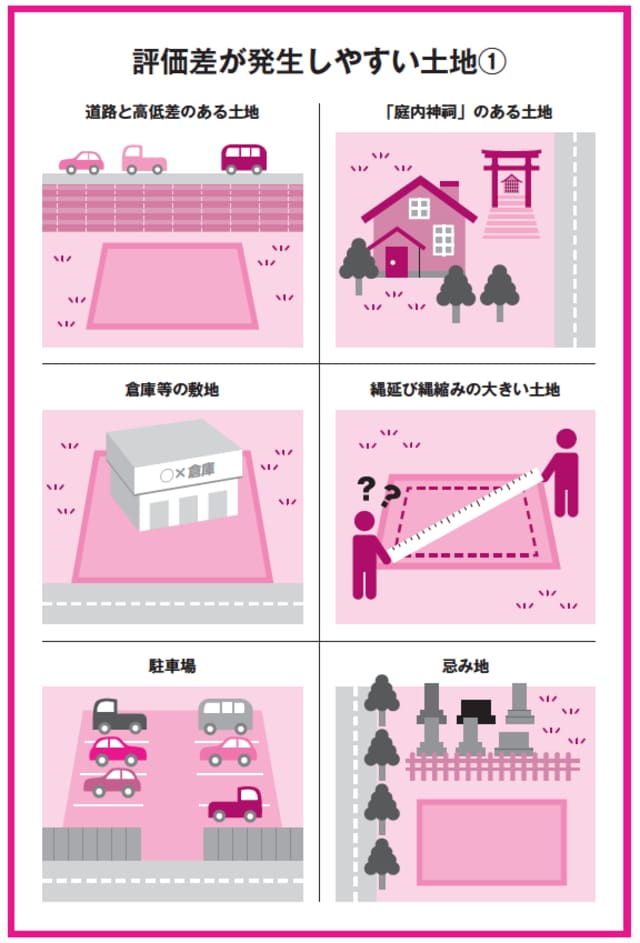

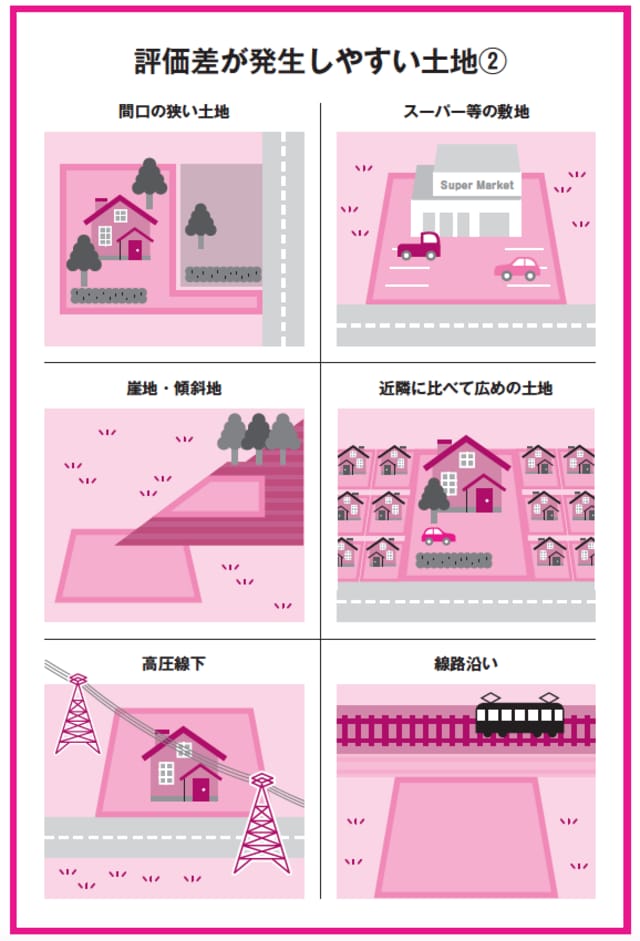

土地の評価額に差が現れやすい土地はいろいろとあります。この中でも「庭内神祠のある土地」は、比較的新しいトピックなので簡単に解説しておきたいと思います。

古くから続いている家には、敷地内にお稲荷さんや道祖神、庚申塚などが祀られていることがあります。

これまで、祠や鳥居などの建物自体(動産)については相続税の非課税財産だったのですが、それが建っている部分の土地については課税対象となっていました。これが最近になって、祀っている土地そのものも非課税財産であるとする判決がおりました。

庭の中にあるお稲荷さんの敷地はそんなに大規模ではないかも知れませんが、その部分の土地はゼロ評価になりますから、特に路線価が高い地域にお住まいの方にとってはそれだけでもかなりな減額になります。

非課税となるのは「信心の対象」となっている場合のみ

ところが、こういう話をすると、さっそく「じゃあうちも明日にでもお稲荷さんを設置しよう」と考える方がいらっしゃいます。

しかし、建立の目的や経緯が信心の対象ではなく、租税回避とか節税目的であると判断された場合には、非課税財産とはなりませんので注意が必要です。

カメハメハ倶楽部セミナー・イベント

【2/17開催】日本株長期上昇トレンドの到来!

スパークスだからこそできる「中小型株・超小型株」投資

【2/18開催】

金利上昇、人口減少、税制改正…利回りだけで判断するのは危険

“元メガバンカー×不動産鑑定士”がシミュレーションをもとに考察

「これからの不動産投資」

【2/18開催】

認知症となった80代賃貸不動産オーナー

家族は預金を引き出せず…修繕遅れで物件価値が激減⇒一族全体の問題に!

『高齢化社会における「家族信託」の重要性』とは