開発目標に過ぎない「SDGs」に企業が本気を出す理由

SDGsとは、2015年9月の国連総会で採択された『我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ』の中で示された、2030年に向けた国際的な開発目標である。前身のMDGs(ミレニアム開発目標)とは異なり、開発途上国と先進国の双方のコミットメントが求められる。また、国際機関や各国政府だけではなく、民間部門も主体的に行動することが要請される。

もっとも、SDGsは単なる開発目標であり、行動の指針は示されるものの拘束力はない。SDGsの行動計画を作成することも、それに従って政策を遂行することも、各国政府の自主的な判断にゆだねられている。ましてや民間の企業にとって、SDGsに取り組むことはまったく任意であり、何の義務もない。SDGsのテーマなど考慮せずに経営を続けたとしても、特にペナルティを受けることはない。

しかしながら、今日数多くの企業がSDGsに強い関心を示すようになっている。経営戦略のなかでSDGsを位置づけるべく試行錯誤を続けている企業が増えてきている。この傾向は2018年くらいから顕著になっている。

民間企業のSDGsへの関心は、日本だけの傾向ではない。PwCが2018年に世界21カ国の大手729社に実施した調査(注1)によると、SDGsをサステナビリティレポートや年報の中で取り上げている企業は72%、SDGsの優先課題を特定した企業は50%、SDGs目標に関連した成果指標(KPI)を設定している企業は23%ということであった。前年の調査と比較すると、世界の大手企業のSDGsへの関心は徐々に高まってきていることもわかった。

(注1) “SDG Reporting Challenge 2018”, PwC https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/SDG/sdg-reporting-2018.pdf

SDGsは国際的な開発目標であり、「貧困」とか「飢餓」とか「地球環境」といったテーマは、民間企業のビジネスとは直接はつながらないように見える。各社がフィランソロピー(慈善)として公益的な活動に取り組んできたことは今までもあった。だが、企業が本業で社会・経済開発に取り組んだり、成果指標まで設定したりする例は過去にあまり見られなかった。それは、なぜか。

本連載では、民間企業がSDGsに取り組む理由を、企業外部からの働きかけと企業自身のメリットの2つのタイプに分けて説明する。外部からの働きかけとしては、「地球温暖化」、「人権と労働問題」、「資金調達」が主なものである。一方、企業自身のメリットとしては、「財務パフォーマンス」、「リスクと機会の把握」、「ブランディング」が挙げられる。

1. 地球温暖化

民間企業のビジネスとSDGsとの関係で一番わかりやすいのは、地球温暖化からのつながりであろう。SDGsの登場前から地球温暖化の問題は専門家や有識者の間で広く懸念されていたが、今では日本でも身近な日常の話題になっている。地球温暖化の要因は温室効果ガスの放出であり、温室効果ガスの中で最も大きな割合を占めるのは二酸化炭素である。温室効果ガス総排出量に占めるガス別内訳をみると、二酸化炭素が76%と大半を占める。この二酸化炭素の排出は、石油や石炭といった化石燃料を起源するものが65%、森林減少や山火事によるものが11%となっている(注2)。つまり、石油石炭の大量の燃焼が、温室効果ガスの排出量を急増させ、地球温暖化に拍車をかけている。

(注2)https://www.jccca.org/chart/chart01_03.html

SDGsに続いて、2015年12月に第21回気候変動枠組条約締約国会議において「パリ協定」が採択されたが、ここで、産業革命前からの世界の平均気温上昇を「2℃未満」に抑える、加えて、平均気温上昇「1.5℃未満」を目指すことが確認された(第2条1項)。化石燃料の消費抑制に関し、特に欧州政府の動きは早く、例えば、ガソリン車・ディーゼル車は、2030年から2040年にかけて各国で販売禁止が決定されている。中国政府もガソリン車の段階的廃止を検討している。

こうした状況下では、化石燃料の利用を前提とするビジネスは成立が難しくなる。ガソリン車のような製品を製造しても販売する市場がなくなってゆく。ガソリン車がなくなればガソリンスタンドも不要になる。また、大量の化石燃料を利用する製品も次第に市場から排除されてゆく。例えば、仮に某欧州企業がサプライチェーン全体を通じて、二酸化炭素排出量の削減を目指しているとする。もしも、この企業に製品を納めている日本企業が、製造過程で化石燃料を大量に利用しているならば、サプライチェーンにおいて当該企業からの調達は見直されることになろう。

すなわち化石燃料に依存するビジネスは中長期的に「持続可能」でないことになる。反対に、温室効果ガスの排出が少ない再生可能エネルギーを活用するビジネスは、地球温暖化を緩和するうえで大いに歓迎され、中長期的に持続可能である。ここで、地球温暖化という視点から地球環境の持続性と、企業の持続性が重なることになる。

将来の地球温暖化対策の進捗によって、化石燃料の利用が減少し、その価値が下がってゆくことも想定されている。資源として埋蔵されていても、それを原材料として使うことが難しくなる。存在していても誰にも利用されない。これは暗礁に乗り上げてしまった船になぞらえて、「座礁資産」と呼ばれる。たとえ東京湾の海底に大きな油田が発見されても、座礁した大型船のようなものであり、誰もそれ利用することはできない。利用が減少する石油資源に基づくビジネスも、同時に成り立たなくなる。

2. 人権と労働問題

近年の技術革新を通じた経済成長により、さまざまなビジネス機会が登場し、開発途上国でも都市部を中心に富裕層が拡大している。その一方、こうした機会をつかむことができず、従来のままの貧しい生活を続けている人々も少なくない。貧困層の中には、人身取引や借金などを通じて、劣悪な労働環境のもとで低賃金労働を強いられるケースもある。ILOの推定では、2016年の時点で、世界全体で約2,500万人が強制労働の被害者となっている(注3)。同じILOの調査によると、児童労働も深刻な課題であり、世界全体で5~17歳の子どもの約10人に1人に当たる1億5,200万人が十分な教育機会を与えられないまま労働力として使われている(注4)。

(注3)“Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage”, 2017, ILO (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf)

(注4)“Global Estimates of Child Labour”, 2017, ILO (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575499.pdf)

強制労働や児童労働に対する国際的な非難は次第に高まっており、これに関わる企業には、社会から厳しい目が注がれるようになっている。スマートフォンやSNSの普及によって、アジア諸国の一工場の労働問題が容易に世界に広まることになる。特に世界的なブランドの製品の製造と関わっていたとしたら、それはあっという間であろう。ブランドが著名であればあるほど、人々のショックや反感は強く、ビジネスへの影響は避けられない。

ひとつの象徴的な出来事は、2013年に起きたバングラデシュのビル崩落事故である。首都ダッカにある8階建ての「ラナ・プラザ」ビルが崩落し1,000人以上が犠牲になった。バングラデシュは世界の縫製工場であり、このビルにも27のファッションブランドの縫製工場が入っていた。この事故で犠牲になった人の多くは、その工場で働いていた若い女性たちであった。事故の原因は、ずさんな安全管理であり、同ビルは耐震性を無視した違法な増築を繰り返していた。

この事故により世界展開する欧米や日本のファッションブランドが、現地の労働者を低賃金で、かつ劣悪な環境下で働かせていた状況が浮き彫りになった。事故後に、当該ブランド側は現地の労働環境を把握していなかったと説明した。だが、こうした説明に対する消費者側の反感は大きく、当該ブランドの不買運動などが展開された。この事故以降、多国籍企業に対しサプライチェーン上の人権問題を把握し、これに責任をもって対応することが強く求められることになる。

こうした状況を受けて、英国では、2015年に「現代奴隷法(Modern Slavery Act)」が制定された。「奴隷」など300年前の話かと思うが、現代奴隷とは、人身売買や借金などにより本人の意思に反して強制労働されている労働者のことであり、児童労働も該当する。法律の適用対象は、英国で事業展開しており、世界での年間売上高が3,600万ポンド(約50億円)以上の企業である。当然、在英本邦企業も含まれる。当該企業は、自らのサプライチェーン上で奴隷労働が存在するかどうかについて把握し、「奴隷と人身取引に関する声明」を毎年作成しなければならない。そして、この声明を自社のウェブサイトの目立つ場所にリンク付けすることが求められる。

この法律の特徴は第一に、企業にサプライチェーン上の状況の確認を求めていることである。自社の事業所や工場だけをチェックすれば済むのではなく、国内外の下請け、孫請け、調達先、廃棄物処分場などを含む、すべての事業所が確認対象となる。多国籍企業がサプライチェーン上の状況を把握すべきという考えは、2011年の「OECD多国籍企業行動指針(注5)」にも示されている。この法律は、OECDのガイドラインの実効性の確保につながる。

(注5) https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/csr/pdfs/takoku_ho.pdf

仮に、英国内で製品販売する日本のアパレルメーカーが、東南アジアの縫製企業に生産を委託していたとする。あるいは、同様に英国市場をマーケットとする日本の食品企業が、南アジアのプランテーション農園から原材料を調達していたとする。こうした日本企業は、現地の企業や農園と資本関係があるなしに関わらず、強制労働や児童労働のリスクの有無を確認しならないことになる。それができなければ、英国市場から排除されることになりかねない。なぜなら、日本製品を販売する英国の小売商にとって、自らのサプライチェーン上にある日本企業の状況は、他人事では済まされないからである。人権面の情報開示ができない日本企業とは、取引を続けることができない。

第二の特徴は、「声明」をウェブサイトなどで公開することを義務付けている点である(注6)。人権問題に関する国際的な関心の高まりを受け、人々の目に晒されることを通じて、企業の行動に影響を与えてゆこうという意図がある。特に、グローバル展開する大手企業にとって、世界の人々にどのように見られるかは大きな問題である。世界の人気のあるブランド製品が、開発途上国の児童労働によって製造されているとわかれば、特にミレニアム世代と言われる若年層にとってショックは大きい。SNSを通じて当該製品の国際的な不買運動が一気に展開することになるかもしれない。多国籍企業にとって、罰金などを科されるよりも、より大きなプレッシャーになろう。

(注6)例えば、日本航空は、早くから「声明」の公開に取り組んでいる。2018年の「声明」は下記のサイトにおいて公開されている。https://www.jal.com/ja/csr/pdf/modern-slavery-act_ja_1903.pdf

2015年の英国現代奴隷法は、他の国々にも広がりを見せている。フランスでは2017年にフランス人権デューディリジェンス法が制定され、豪州でも2019年に現代奴隷法が施行されることになった。今後、より多くの国でこうした法令が導入されてゆくと考えられる。

グローバル展開する企業にとって、サプライチェーン上の人権や労働問題に目を向けないことは大きな事業リスクになる。現状を把握し、問題が明らかになった場合は、これに適切に対処しなければならない。対応が遅れたままだと、世界の市場から次第に排除されてゆくことになろう。逆に、こうした問題に早くから注目し、事前に適切な対策を講じている企業は、将来にわたり持続的に事業を展開してゆけるだろう。

強制労働や児童労働の根絶は、SDGsのゴール8、特にターゲット8.7において取り上げられている課題である(注7)。サプライチェーン上の人権状況のチェックという行動を通じて、民間企業のサステナビリティとSDGsの達成はつながることになる。

(注7)SDGs はゴール、ターゲット、指標の三層から構成されている。https://www.soumu.go.jp/main_content/000562264.pdf

3. 資金調達

SDGsが国連総会で採択されたのは2015年であったが、その9年前の2006年に当時の国際連合事務総長であるコフィー・アナンが「責任投資原則(PRI:Principles for Responsible Investment)(注8)」を金融業界に対して提唱した。この原則において機関投資家に、ESG(Environment、Social、Governance)課題という概念を用いて、環境、社会、ガバナンスの3つの観点から投資判断することが提唱された。責任投資原則は、法的拘束力のない任意の原則である。だが、同原則に賛同する機関は徐々に増加し、2018年には、全世界で2,000以上のアセットオーナーや運用会社などが同原則に署名している。

(注8)https://www.unpri.org/download?ac=6300

日本でも60機関以上が同原則に署名しているが、象徴的であったのは、2015年に年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)がこれに署名したことであった。署名後にGPIFは、資金運用に際して「ESG指数」を採用するとともに、2017年に投資運用原則を改正し、すべての資産でESGの要素を考慮した投資を進めることを表明した。この指数の採用を受けて、多くの投資家がESG投資に取り組むこととなった。

世界におけるESG投資の規模は拡大している。2017年末時点の世界全体のESG投資残高は31兆ドルで、2015年末の23兆ドルから34%増加した(注9)。ESG投資の割合は、欧州市場では既に5割を占めており、日本でも18%に達する勢いである。日本政府もESG投資を後押ししている。金融庁が策定した「日本版スチュワードシップ・コード」と、同庁と東京証券取引所が取りまとめた「コーポレートガバナンス・コード」は、それぞれESG投資を後押しする内容となっている。

(注9)“2018 Global Sustainable Investment Review(GSIR)”, Global Sustainable Investment Alliance (http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/03/GSIR_Review2018.3.28.pdf)

ESG投資と似た概念として「社会的責任投資(SRI:Socially Responsible Investment)」がある。これは、経済状況以外の社会的・倫理的価値観に基づいて、企業の投資先を選択して投資する手法と解釈されている。例えば、1920年代に米国のキリスト教教会が資産運用を行う際、たばこ・アルコール・ギャンブルなどの業種を投資対象から排除したが、これが社会的責任投資の先駆けといわれている。日本では、この投資はあまり浸透することがなかったが、その背景には、社会的責任を考慮することは投資家の利益を最優先することにつながらないという否定的見方があった。

一方、ESG投資は、投資家の利益を損なうものではなく、むしろ、その中長期的な安定を図るものと考えられている。とりわけ、近年の社会の持続性への懸念を背景に、社会や環境を意識した投資は、中長期的な財務リターンも高く、また、投資リスクが小さいと判断されるようになった。社会や環境の持続的開発に寄与するから投資するのではなく、こうした貢献が著しい企業は、長期的に安定して成長する可能性が高いと判断され、投資対象となる。これがESG投資の考え方である。

また、近年になり、責任投資原則の考え方は、機関投資家以外の金融サービス業にも広まってきている。2019年には、国連環境計画・金融イニシアティブ(UNEPFI)が「責任銀行原則(PRB:Principles for Responsible Banking)(注10)」を提唱した。既に世界49カ国から130行あまりの銀行が、これに賛同している。これらの銀行の運用資産総額は、世界の銀行全体の3分の1の資産を占める。投資だけでなく、融資の分野でもESGへの貢献が判断基準となりつつある。さらに、保険分野にもESGの考え方は浸透している。上記の国連環境計画金融イニシアチブは、損害保険企業向けに「持続可能な保険原則(PSI:Principles for Sustainable Insurance)(注11)」を作成し、損害保険業界にESGに配慮した商品開発やサービス提供を求めている。

(注10)https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/

(注11)https://www.unepfi.org/psi/wp-content/uploads/2012/06/PSI-document_Japanese.pdf

社会や環境の持続性を考慮せず、これに積極的に取り組まないビジネスは、金融機関にとって長期的に持続性に欠けると判断される。そして、投資や融資などの対象から除外されることになる。資金調達という観点から、企業の持続性と社会と環境の持続的開発とがつながることになる。

【コラム】「ESG」と「SDGs」は、いったい何が違うのか?

ESGとSDGsは、それぞれが社会や環境の持続性を注視する概念である。日本では、SDGsの合意と、GPIFがPRIに署名したのがともに2015年であったこともあり、ESG投資とSDGsが同じタイミングで関心を集めてきた。こうした状況もあって、ESGとSDGsとの関係には当初から注目が集まり、両者は同じものなのか、違うものなのか、さまざまな場面で議論があった。

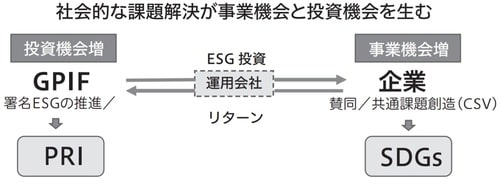

こういった疑問に答えるため、GPIFは、ウェブサイトにて「ESG投資とSDGsのつながり(注12)」について説明している(図表)。GPIFによれば、企業がSDGsに賛同して事業活動を展開することは、当該企業の中長期的な価値を高めることになる。企業価値の持続的向上は、GPIFにとっては長期的な投資リターンの拡大につながる。つまり、GPIFによるESG投資と、投資先企業のSDGsへの取り組みは、表裏の関係にあるとのことである。

(注12)https://www.gpif.go.jp/investment/esg/#b

世界でESG投資がますます活発になっているものの、いまだESGには標準的な定義が存在していない。E(環境)では、地球温暖化対策や生物多様性の保護などが注目され、S(社会)では、サプライチェーン上の人権やジェンダー平等といった問題が焦点になる。G(ガバナンス)では、法令順守や情報開示などが取り上げられている。だが、具体的にどういった点が詳細にチェックされるかは評価機関側の判断であり、共通の判断基準はない。

一方、SDGsは17のゴール、169のターゲットが当初から定まっており、何が対象となっているのか明確である。だが、もともと開発途上国の人的資源開発を目的としたMDGsや、地球サミットでの宣言などを背景にしていたこともあり、企業の事業活動や投資家の判断基準にはそぐわないテーマも含まれている。

例えば、「飢餓の撲滅(2.1)」、「低所得層の所得向上(10.1)」、「自然災害への適応能力強化(13.1)」といったテーマは、民間企業が取り組むには大きすぎる。反対に、ESG投資で注目されるテーマであっても、SDGsの中で取り上げられていないものも存在する。特にG(ガバナンス:企業統治)に関わる項目のいくつかは、SDGsという国際的な開発目標とは関係が薄い。

ESG(及びPRI)とSDGsは、それぞれ社会や環境の持続性を志向するものであり、国連のような国際社会で提唱された概念であるという点で共通する。お互いが注目するテーマにも重複が多い。だが、それぞれが議論された背景も、国際社会での位置づけも異なる。それぞれの意味や背景を十分に把握したうえで、企業、社会、環境の持続性の検討や議論を深めるために2つの概念を活用してゆくことが必要である。

三井 久明

株式会社国際開発センター SDGs 室長/主任研究員

一般財団法人国際開発センター SDGs プログラムリーダー

早稲田大学理工学術院非常勤講師(国際協力論)