不動産の金融商品化で、新しいビジネスモデルが誕生

■J-REIT発足に沸き2003年問題に揺れたミレニアム直後のマーケット

[平成14年~15年頃]

平成に入り、いくつかの景気の山を経て、次にオフィスマーケットを騒がせたのが「2003年問題」です。平成7年以降はバブルの後遺症で新築ビルの供給は抑制傾向にありましたが、その後の「新・近・大」ニーズ急拡大の時のひっ迫した床不足を境に積極的な土地の仕入れが行われ、結果的に大型ビルが大量供給される2003年問題につながったのです。

この時は、ワンフロア500~1,000坪といった超大型のビルが大量に供給されることに加え、企業がそのビルに移転したあとに発生する二次空室、三次空室の消化も懸念材料でした。それまで高額家賃を支払うテナントの主役であった外資系企業、および彼らとの取引をメインにしていた国内企業には経費削減ムードが漂っていました。

しかし現実には、2001年の終わり頃から賃料が下落し始め、底値感が出ていたこと、新規大量供給に危機感を持っていた大手オーナーが賃料のみならず条件面でも柔軟な対応でテナント誘致に臨んだこと、景気トレンドは上昇傾向にあり特にネット系企業や不動産ファンドが活況にあったこと、先にも触れた大型のハイグレードビルへの統合移転が本格化したことが影響し、新築物件への移転が活発になってきました。これに伴い、新築ビルは借りられないが、大手が移転したあとに大きく空いた既存ビル、さらにその後の三次空室にも注目が集まるという流れができました。

つまり従来のニーズである「新・近・大」に安さを加えた「近・新・大・安」がキーワードとなり、次第に2003年問題は沈静化していったのです。また、平成14年の「丸の内ビルディング」竣工における丸の内を中心とした大丸有、平成15年の「六本木ヒルズ」の開発など、複合施設を核にした、エリアマネジメントによる街全体の再開発が登場したのもこの時期でした。

もう1つ、この当時のオフィスマーケットで大きな話題となったのが、不動産の金融商品化です。従来のビル開発は、デベロッパーが土地を仕込んで、自分で投資をして建設し、何十年という長い期間、家賃収入を得るというビジネスモデルでした。それが平成13年に立ち上がったJ-REITを契機に始まった流動化が活発になり、ビルオーナーが積極的にキャピタルゲインを求めるようになってきました。これにより、平成15年の大量供給後に発生した空室を有する中小ビルをファンドが買い取り、リニューアルで付加価値を高めテナントを埋めた上で高く売却するというビジネスモデルが登場することになったのです。

■ミニバブルと呼ばれた高揚感…牽引役は日本進出を図る外資系金融機関

[平成16年~19年頃]

経済環境の回復から、平成16年頃を境にオフィスマーケットは好況に転じます。前年に大型ビルが大量に供給されましたが、採用の増加により6%を超えていた空室率が急速に低下。一般に、空室率は5%を下回ると借手市場から貸手市場へと変化するといわれていますが、平成18年に入る頃には、すでに3%を割り込むほどに回復していました。好立地・大プレート・ハイグレードビルほど床不足が深刻で、需給バランスが一気にひっ迫する状況となります。

一時期の新・近・大への移転はもはや贅沢となり、拡張ニーズは館内増床や分室で凌ぐような状況でした。また、都心だけでなく周辺部にもニーズは拡大していきました。これに伴い賃料も急激に上昇。主要3区の大規模ビル賃料相場を見ると、2003年問題時の上限が3.5万円強であったのに対し、その後の5年間で6万円に届きそうな勢いにまで上昇していました。まさにミニバブルと呼ばれるような様相を呈していたのですが、この時のテナントサイドのメインプレーヤーは、規制緩和によって日本市場に参入してきた、外資系金融機関です。日本のビジネスの中心地である、大手町・丸の内に拠点を構えたい彼らが賃料競争を牽引。当時はまだ、大規模ハイグレードビルが希少価値を持っていたエリアでしたから、7万円/坪の賃料を払った企業もあるといわれていました。

今思えば、異常ともいえる相場上昇でしたが、この背景には、過去幾度となく上昇機運を迎えながらもその都度景気が失速し、賃料相場が比較的低廉に抑えられてきたことがあるでしょう。さらに、新たにオーナーとなった外資系投資ファンドが、ビルを高く売却するために賃料を上限まで引き上げようとしていた点も大きいと思います。この時期、テナントにしてみれば移転したくても空きがなく、「契約更新で20~30%の増額改定は当たり前」という強気なオーナーも数多く登場しました。バブル時とは、ビルの規模もプレーヤーも違いますが構造は非常に似ており、それがミニバブルといわれた所以です。

ただし、市場でささやかれていた超高額な賃料は、たとえば新築ハイグレードビルの新規募集の最後の1区画に、どうしてもそこを確保したいテナントが出したといったもので、マーケット全体から見れば一部の話です。大多数のビルストックの賃料相場が、同様に一気に上がったわけではないのですが、この「巷の高賃料の噂」が、沸騰相場を後押ししていたという一面もあったように思います。

大震災後、「ビルの性能」に対する要求は高まる

■リーマンショックによる市場激震と東日本大震災を契機にした借換えニーズ

[平成20年~23年頃]

こうした久しぶりの活況のなか、平成20年秋に市場を襲ったのが、米国サブプライム・ローン問題に端を発する、リーマンショックと呼ばれる世界金融危機です。あれからすでに10年が経過していますが、当時の社会環境については、いまだ記憶に新しいのではないでしょうか。あらゆる業界が、経済活動に大きな打撃を受けましたが、特に、当時のオフィスマーケットを牽引していた、外資系金融機関が大きなダメージを被ったのです。すでに定期借家契約が一般化していましたから、すぐにオフィスを返すことはなかったものの、彼らの移転のたびに賃料が下落、空室率は上がっていきました。

日本企業も株価が大幅に下落して業績が悪化したため、リーマンショック後は期を追うごとに同様の推移を辿っていきました。

経済環境が徐々に改善され、平成22年頃には景気回復の見込みが立ち始めていましたが、リーマンショックを契機に始まったオフィスマーケットの停滞は、平成23年まで続いていました。こうしたなかで発生したのが、3月11日の東日本大震災です。この大震災以降、空室が消化され始めるのですが、その引き金となったのは、もちろんビルの安全性でありBCPに対する意識の高まりでした。

これまでも阪神・淡路大震災をはじめ、多くの大規模地震が発生していましたが、多くの企業が本社を置く首都東京に、これだけ大きな被害をもたらすことはありませんでした。この大震災が、より切実に安全で持続可能な執務環境を求めるきっかけとなったことは間違いありません。安全性の観点からオフィスの見直しを考えた時、当然目が行くのは新築ビルです。実体経済が回復基調だったこともあり、少しずつですが新築大型ビルに需要が戻り、賃料水準も回復していったのです。

■大震災がもたらしたビル価値基準の変化と建替えによる二次空室発生の抑制

[平成24年~29年頃]

こうした状況を受け、ビルの性能に対する要求が高まったのはいうまでもありません。BCP機能に特化したビルが商品化されるほどです。制震や免震機能を有した新築ビルへの移転は今日においても続いており、賃料上昇にもつながっています。

振り返れば、新耐震基準が導入されたのは昭和56年(1981年)のことです。にもかかわらず震災前は、新たに借りようとするビルが新耐震かどうかを気にする企業は、さほど多くはありませんでした。まして耐震補強工事の実施など、仲介する我々の側でさえ説明する必要がなかったほどです。

CBREでは、東日本大震災のあとに初めてビルごとの非常用電源の有無を調べたのですが、導入しているビルはほんの一握りでしたし、あっても震災時に起きた計画停電のようなものには対応していない、機能があっても入居企業に有効性が認識されていないというのが実情でした。それほど低かったオフィスビルの安全性への意識が、震災を機に変化。地震に対して対策を施していない旧耐震ビルに入居する企業は少なくなり、そうした古いビルは、入居者がいなくなると解体して再開発される流れとなっています。

近年、大型ビルの新規供給が続いていますが、こうした建替えによる立退き移転により二次空室の発生が抑えられ、全体の空室率上昇が抑えられているといえるのです。

働き方改革で、オフィスニーズも大きく変わる⁉

■平成の時を経て、次の時代に求められる「働く場所」であるオフィスのあるべき姿は

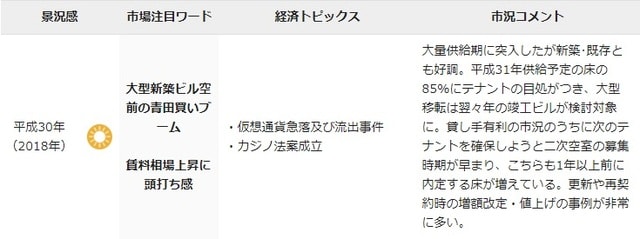

[平成30年~]

5月から新元号とともに新たな時代が始まりました。これまで平成の30年間を振り返ってきましたが、最後に少し、オフィス市場の今とこれからをお話ししておきましょう。

平成30年の東京の新規供給床は25万坪と、これまでの平均値である18万坪(H18~29)を7万坪も上回るものでした。さらに、今年は20万坪、来年には30万坪の新規供給が見込まれており、平成では体験したことのない大量供給時代に突入しているわけです。

先程、旧耐震ビルの建替えの話をしましたが、市場のビルストックの商品価値の差が大きければ大きいほどマーケットは活性化します。かつてのインテリジェントビル然り、広いフロアプレート然り、BCP対応然りです。そして現在のビルストックを見た時、2003年問題以降に竣工したビル群と昨今の最新スペックのビル群との差異は、程度こそあれ、ほとんどないといっていいのではないでしょうか。「六本木ヒルズ」や「丸の内ビルディング」など、現在でも十分な商品価値を有していますし、それどころか、すでに築15年以上が経過しているにもかかわらず、いまだ最上級のバリューを誇っているのです。

オフィスビルのスペックは、平成のちょうど真ん中である15年頃から大きく変わったように思います。そして、様変わりしたビル群がマーケットに占める割合が高まれば高まるほど、広さや機能性、安全性の差を移転理由に、新築ビルが選ばれることがなくなるわけです。事実、オフィス仲介の肌感覚として、ここ最近のビル選択の要因は立地改善に回帰し、労働力不足を背景に、それがダイレクトに商品価値につながっていると感じています。

今後、新たに再開発できる大きな土地の獲得は難しいでしょうから、新築ビルは自ずと建替えにシフトすることになるでしょう。立地を変えることができないのが不動産ですから、この時、駅前立地の既存ビルに対抗できるファクターをどうやって打ち出すのか。最近では、ビル内にラウンジをつくったり、コワーキングスペースを設置するといった動きがありますが、これなども1つのヒントでしょう。ただし、それが正解なのかどうか、まだ誰も答えられません。

関連記事:『BZ空間』/平成のオフィスマーケットを振り返る