3度目のブームで「AIの時代」は訪れるのか!?

第三次AIブームの到来

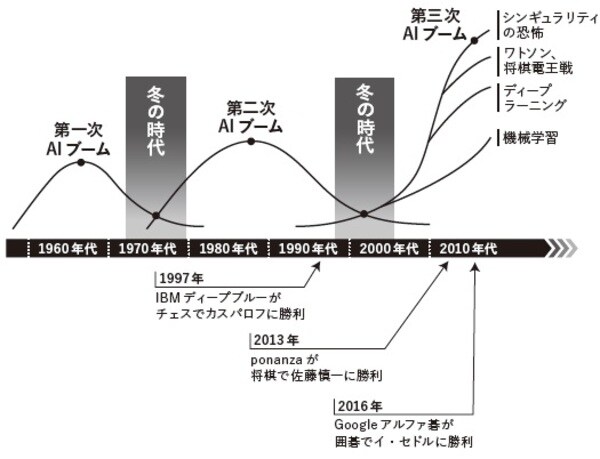

AIの研究はブームと冬の時代を繰り返してきた。この辺りの事情をかいつまんで説明しておこう。

「人工知能(Artificial Intelligence:AI)」という言葉が初めて使われたのは、1956年夏に開かれたダートマス会議だった。計算機科学者だったジョン・マッカーシーの命名だったといわれている。この会議には「人工知能の父」と呼ばれる認知科学者マービン・ミンスキーも参加しており、現在のAI研究でも中心課題である自然言語処理やニューラルネットワークなどが議論された。

その後1960年代、第一次AIブームが起きる。研究者は「推論」や「探索」という手法でコンピュータにパズルやゲームを解かせた。しかし結局は「トイ・プロブレム(おもちゃの問題)」と呼ばれる、ごく簡単な問題に対応できず、世の中の膨(ふく)らみすぎた期待が冷めると、人工知能は1970年代に、最初の冬の時代を迎えた。初歩的なニューラルネットワークともいえる技術はあったものの、現実の問題にはまったく対応できないことがわかりブームは下火になる。

次いで第二次ブームが起きたのは1980年代。コンピュータに専門家の知識を入れて問題を解決しようという「エキスパートシステム」の研究が進んだ。このシステムはクイズにはめっぽう強いものの、所詮はデータを覚え込ませるだけで、人間のように答えのない問題を考えることはできなかった。ビジネスの応用例もあったが、適用範囲は限定されデータベースをいちいちつくり教え込む煩雑さがつきまとった。1995年ごろにはブームの火が消えた。そうして次の冬の時代が訪れる。(図表参照)

[図表]AIブームと冬の時代

日本でも第二次ブームのとき、新世代のコンピュータ技術を開発しようという通商産業省(現経済産業省)の主導で、「第五世代コンピュータ・プロジェクト」が国家規模で行われた。当初は世界からも注目を浴びたプロジェクトだったが、徐々に話題にならなくなり結果からいえば失敗に終わった。とはいえ、その後も何人かの開発関係者は個人でAI研究を続け、AI囲碁大会の中心メンバーにその何人かが残っている。AI囲碁大会に参加している私としては感慨深いものがある。

そして2010年代に入ると第三次ブームが起きる。ディープラーニングの登場で機械学習が現実のものとなった現在、AIブームはますます過熱している。インターネットの普及でビッグデータが利用できるようになり、これまでのブームとは比較にならないほど劇的な変化を予感させている。このディープラーニングの威力を世間にまざまざと見せつけたのが、囲碁AIの世界だったのである。

一気にブレイクスルーを果たした囲碁AI

「アルファ碁」はどこから現れたのか

2015年末。ありがたいことに、うちの会社にC言語を使いこなす優秀な社員が入った。しかも彼は囲碁AIに興味があるという。ようやく囲碁AI研究開発の再開の目処が立った。

「よし! 来年(2016年)3月の第9回UEC杯まで開発を続けよう。サーバもいいものを借りて、C言語の分散処理で計算を早くして、モンテカルロ木探索で行うプレイアウトを多くしよう」

私たちがモンテカルロ木探索を担当し、武田先生がニューラルネットワーク部分をつくる戦略で、囲碁AIで勝負をかける! ホクホク顔で準備をしていたところ、とんでもないニュースが舞い込んできた。

2016年1月末に、「アルファ碁」の最初の論文が公開され、同プログラムが中国出身のプロ棋士、ファン・フイ二段に5戦全勝したというのである。

それまでの囲碁AIは強さがジリジリと上がっていたもののブレイクスルーは起こせず、フランスの「クレイジーストーン」、日本の加藤英樹氏が開発した「Zen」が、ハンデ有りの勝負でかろうじてプロに勝てるアマチュアレベルにすぎなかった。私たちはこれらに追いつこうと頑張っていた。それが「アルファ碁」がプロに圧勝し一気に先を越されてしまった。急に来たのだ、ものすごい突風が!

「アルファ碁」はモンテカルロ木探索に加えて、多くの囲碁研究者が困難だと考えてきたディープラーニングの囲碁への高度な適用を成し遂げてこれを導入し、驚異的な強さを手に入れていた。開発に当たったのは、天才プログラマーとして名高いデミス・ハサビス氏らが率いるディープマインド社。同社は2014年にグーグルの買収に合意し、正式な会社名を「グーグル・ディープマインド(Google DeepMind)」に改称していた。

「アルファ碁」は、ディープラーニングの手法を駆使して、大量の棋譜データを覚えさせた後に、自分自身との対戦を何万回も繰り返し強い打ち方とは何かをプログラムが自力で見つけ出す。

「アルファ碁」は最強の棋士といわれたイ・セドル九段との勝負にも勝ち越し、世界にセンセーショナルな驚きを与えた。それは2016年の3月のAI囲碁大会直前で、私たちの昼夜を問わない開発が佳境に達していたころだった。

とはいえ、私にショックはなかった。純粋にすごいなと思ったのは確かだが、アルファ碁の大きな勝利はむしろ追い風だと思った。これで囲碁AIへの注目が高まることになって、社内の士気も上がるし、他の中小企業が開発してないなかで、うちの会社の宣伝材料になる。

「うちもアルファ碁と似たモデルでやっているんですよ」と。

私たちは、「アルファ碁」のネット対局を見ながら大会に向けて、囲碁AI開発を続けた。ディープラーニングは、技術的にはニューラルネットワークの発展型でニューラルネットワークを多層化することで開発できる。しかし大会までにディープラーニングの実装は間に合わなかった。

そして、このときの大会も成績は振るわずまたも予選落ち。とはいえモンテカルロ木探索のプレイアウト回数を大きく上昇させることに成功し少なからず満足感も味わった。

スマートフォンの普及でAIが劇的に進化

なぜディープラーニングがブレイクしたのか

ディープラーニングの研究自体は古くからあり、現在のかたちの研究は2006年から始まっている。ディープラーニングについて、日本でトップクラスの人工知能研究者である松尾豊氏の著作※注1を参考に説明しておきたい。

※注1:『人工知能は人間を超えるかディープラーニングの先にあるもの』(角川EPUB選書)

ディープラーニングが最初にAI研究の世界を揺るがしたのは2012年のことだ。ある画像が猫なのか、ヨットなのか、花なのか、動物なのかを、コンピュータに判別させる世界的なコンペで、初参加のトロント大学がディープラーニングを用い、エラー率15%という、2位の26%を大きく引き離す成績を叩き出した。それ以前では考えられない数値だった。15%なら、画像の認識がほとんどできるようになったといっても過言ではない。

ディープラーニングの重要な点は、入力データの特徴を数値化する「特徴量」を機械が自動的に獲得する点にある。たとえば猫の画像データを何万と与えるとプログラムが自力でその特徴を見つけ出し猫を認識できるようになるのだ。人が介在しなければ不可能だった領域に、コンピュータが人の手を借りずに一歩近づいたといえる。

2012年のディープラーニングの登場は、2007年から2008年にかけてスマートフォンの普及が急拡大したことが関係している。世界中の人々が手にしたスマートフォンによって、インターネット上には画像や動画が一気にあふれた。それまで収集しようと思ってもできなかった膨大なデータである。

そのビッグデータを教材として使うことでディープラーニングは実現した。詳細は後述に譲るが、スマートフォンはIoTデバイスそのものである。いま思えば、IoTによってビッグデータが蓄積され、それでAIが進化する流れは、すでにこのとき始まっていたのだ。

新規事業として囲碁AIの開発を本格化

参戦がかなわなかった無念の2017年3月大会

その後も私たちは囲碁AI開発で七転八倒しつづけた。

翌2017年3月の大会はエントリーこそしたものの、開発が間に合わず直前で出場を辞退することになってしまった。開発チームの人材を確保できなかったのだ。一時期は「私ひとりだけでもつくってやる」とみずからの手で開発を試みたが時間が足りなかった。大会自体には出場者ではなく、オブザーバーとして参加した。私は戦いの舞台を外から見るしかなかった。その歯がゆさ、悔しさといったらなかった。

優勝したのは彗星のように現れた中国・テンセントの「絶芸―ファインアート(Fine Art)」だ。日本の「ディープゼンゴ(DeepZenGo)」との、日中最強ソフトの対決として注目されたなかで、その威力を見せつけた結果だった。テンセントは会社が組織ぐるみで囲碁AIの開発をしていた。対して私も自分が経営する会社を挙げて開発に取り組もうとした。しかし、大規模な体制を弱小IT企業がおいそれと実現できる余裕はなかった。今でこそ、囲碁AIの研究開発の体制は整ってきたが、このときは社長の私ひとりが情熱を燃やしているだけなのではないかと疑うほどだった。

「何なんだ、この差は、この違いは!」

思わず口をついたことを覚えている。このときの、もどかしさといったらなかった。十分な研究開発の体制をつくれなかった自分を恨んだ。限られた人員を囲碁AIの開発にまわす余裕がまだなかった会社の成長を誓った。もし十分な研究開発の体制をつくれていたら、優勝はテンセントではなく、私たちトリプルアイズだったかもしれない。そう思うと、私の心は、悔しさ、歯がゆさ、もどかしさ、ふがいなさで、気持ちのやり場がないほどだった。

それこそ憤死しかねない悔しさを味わった私は、大会が終わった3月中は悔しくて悔しくて、夜も眠れない日々を過ごした。そして何が何でも次の大会に出てやると決意した。

早速、この大会で3位に入っていた「レイン(Rayn)」の開発者、小林祐樹さんに面会の約束を取り付けると共同開発の相談を持ちかけた。小林さんは「自分のソフトはオープンソースだから」と申し出を了承。晴れて小林さんとのチームが誕生し、鉄は熱いうちに打てで、大会翌月から定例会を設けて開発に着手したのである。

同時にコンピュータ囲碁の研究会であるHCCL研究会に入り、コンピュータ囲碁の情報が得られるようにした。日本のゲーム情報学の第一人者である松原仁先生と知り合うことにもなる。

私たちは研究会を通して、同2017年8月には内モンゴルで大会があること、日本では12月に大会があることを聞く。今後の具体的な目標が決まると、それに向けた年間計画がつくれる。私は会社の新規事業として囲碁AIを開発することを役員会議にかけた。もちろん反対意見もあった。しかしIT企業であれば、絶対に独自のAI開発をすべきだと説き、断固たる決意のもとに反対意見を押し切った。

まさかの敗戦…開発チームとの温度差

2017年8月、内モンゴル大会へ遠征

8月の内モンゴル大会出場に向けた開発は順調とはいえなかった。解決しなければならな

い課題がいくつも転がっている。一つはハードの問題だ。高性能な囲碁AIを動かすコンピュータには、これまた高性能な演算能力が求められる。GPUを搭載したサーバを自前で用意する資金力は私たちにはない。そこで私はホスティングサーバ・サービスの最大手であるさくらインターネットの田中邦裕社長に、「サーバを提供してほしい」と頼みに行った。

「大会で1位をとります。そのためのサーバを貸してください」

必死に田中社長に交渉した。田中社長は私の思いを汲みとってくれた。感謝しかない。

借りたサーバの数は6台だ。1秒間に処理できるプレイアウト数は3万回である。本当は12台借りたかったのだが、一つのプログラムを複数のコンピュータで動かす分散処理は難しく、技術的に6台を連結するので当時は手一杯だった。技術を売りとする私たちの会社で、技術が足りず性能を生かし切れないのは痛恨の極み。私は、ゆくゆくは分散処理技術を強化しようと誓った。

もう一つの問題は、対局中に対戦相手の思考時間を利用して、こちらのシミュレーションを進める「ポンダリング」という機能についてである。簡単にいうとシミュレーションの量を倍にしようと考えたのだ。それまでは、相手の思考時間のあいだはシミュレーションを行っていなかったが、シミュレーション精度を上げるための検討だった

この技術の課題は、対戦相手が手を打った後にシミュレーションをする際、手を打つ前のシミュレーションの結果を統合する必要がある点だ。その統合でバグが発生する事態が想定できた。本番でのバグは致命的だ。即、敗北に結びつく。

ポンダリングを採用するか、しないかでチームの意見が割れた。

バグを解消するための方針についても意見が割れたが、何とか手立てを見つけることができた。ポンダリングの機能に若干の不安を抱きつつも、採用の運びとなった。

そうして6月から開発に着手した私たちの新チームは、8月に開かれた中国・内モンゴルでの大会に出場した。開発期間が2カ月と少しにもかかわらず予選で5位に入った。

予選とはいえ「世界で5番目」は一つの成果ではあった。けれども私は満足するわけにはいかなかった。私たちのポテンシャルはもっと高いはずだ。現に、下馬評では勝てると言われていた相手「ティアラン(Tianrang)」に本戦で負けるという失態をおかしてしまった。

「まさかティアランに負けるなんて」

そう悔しがったのには理由がある。前大会では「レイン」のみで3位に入っており、同9位の「ティアラン」にも直接勝負で勝っていたからだ。私たちが加わって、「レイン」は強化されているはずなのに、大事なところで初めて負けた。「ティアラン」は、私たちの先を行っていたのかもしれない。

煮え湯を飲まされたと思う私に対して、開発チームのメンバーは、予選5位の結果に一定の満足を得ていた様子だった。メンバーは褒(ほ)め言葉、ねぎらいの言葉を求めていた。しかし結果に満足していない私は、「もっと上を目指せ」「もっと本気になってくれ」とハッパをかけた。そのときにメンバーが発した言葉を私は鮮明に覚えている。

「社長、世界5位はそんなに簡単にとれるんですか?」

開発チームとの温度差は私を非常に悲しませた。リーダーであることの難しさを身につまされたのである。

落胆したからといって立ち止まってはいられない。次に目指すべき12月の大会に向けて、力を尽くさねばならない。その大会は、AIブームの影響を受け、2017年12月に新しく開催されることになった囲碁将棋チャンネル主催のAI竜星戦である。UEC杯は運営が撤退して3月の大会が最後になってしまっており、実質的にはAI竜星戦はUEC杯を継ぐ大会だ。

私がなぜこれほどまでに囲碁AI開発にこだわるのかといえば、それが汎用性の高い強いAIをつくるための基礎研究のエッセンスが凝縮されていると考えているからだ

AIをつくるには、ディープラーニングに代表されるような技術がいくつも必要になる。ニューラルネットワークもモンテカルロ木探索も、汎用AIを構成する欠かせない技術になるはずだ。囲碁AI開発のなかに、汎用AIに通じる道がある。

「アルファ碁」がディープラーニングで先んじたからといって、諦める必要はない。

むしろその分、別の技術開発を強めるべきだといっていいだろう。

何より囲碁AIは、「結果がプログラムの強さとして客観的かつ容易に評価できる※注2」と加藤英樹氏もいうように、勝ったプログラムが正しく評価される、とてもシンプルな世界で、絶好の実験場、あるいは戦場なのだ。

※注2:「数学セミナー」2017年11月号『コンピュータ囲碁とディープ・ラーニング』(日本評論社)