原付バイクで走行中、突然右折してきた自動車と衝突

平成13年(2001年)、大学生のFさん(20歳・男性)が原付バイクに乗っていて交差点を直進。交差点で突然右折してきた自動車と衝突した。Fさんの命に別状はなかったものの、右眼窩底、頬骨、上顎骨などを骨折、脳にも機能障害が認められた。Fさんは22日間入院し、症状固定は翌平成14年(2002年)の春、21歳で症状固定した。しかし退院後の通院は平成15年(2003年)の春まで継続した。

加害者は交差点の中央で右折待ちをしており、直進してくる自動車は認識していたものの、その後ろにいるFさんの原付バイクには気づかず発進してしまったという事例だ。この事故においてFさんの後遺障害は、高次脳機能障害、嗅覚脱失、骨盤骨変形癒合、醜状障害(顔面)、左手関節可動域制限、右膝痛であった。

この件での自賠責の後遺障害認定は以下の通りとなった。

後遺障害等級 併合6級:喪失率67%

高次脳機能障害 7級4号:喪失率56%

嗅覚脱失 12級骨盤変形癒合 12級5

号醜状障害 14級11号(現:12級14号)

その他 非該当

ここでいくつか補足しておこう。まず、後遺障害が複数あるFさんの場合は、高次脳機能障害、嗅覚脱失、骨盤変形その他、それぞれに等級認定がされているが、これらが個別に補償されるわけではない。すべての後遺障害等級を勘案したうえで、被害者の後遺障害の等級を一つにまとめて査定するのである。そして13級以上の後遺障害が複数個ある場合、併合つまり「合わせ技」となり等級が上がることがある。Fさんの場合は高次脳機能障害が7級であり、その他12級の後遺障害が複数個あることから、併合6級という認定になったのである。

また、高次脳機能障害についても少し触れておこう。脳に外傷を負った人の中には一見普通に見えても記憶力や集中力が低下したり、感情のコントロールができなくなって他人と協調することが難しくなったりする人がいる。これは脳の重要な機能(高次機能)を司る組織が損傷を受けたことによって起こる障害とされ、高次脳機能障害と呼ばれているものである。

一見すると普通に見えるため周囲の人は気がつきにくいが、近年このような症例が確認されこの病気が注目されるようになった。交通事故においてもこのような症例が多数見られ、自賠責保険も補償の対象として認めるようになったのである。

損害額の積算…最悪のケースでも1億円は超える

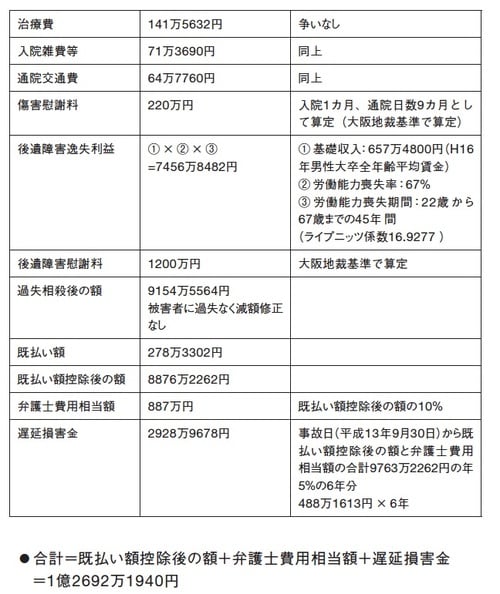

さて、先ほどのような認定結果などから素直に計算すれば、原告の損害額は[図表1]のとおりになるはずである。

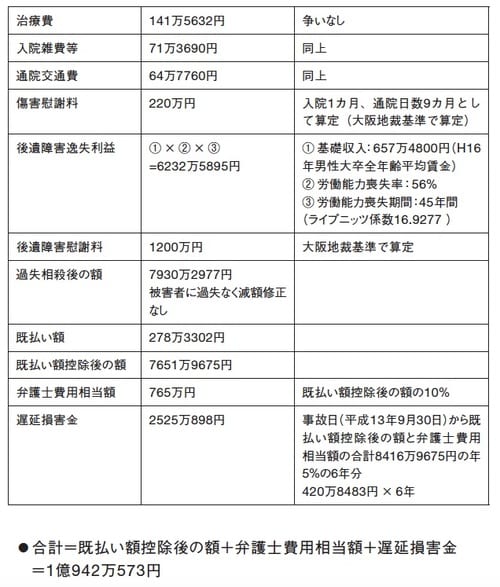

もっとも、嗅覚脱失の労働能力喪失率は、調香師など、主として嗅覚に基づいて作業する職業以外は、なかなか認めてくれないのが裁判所の現状である。また骨盤変形は、それ自体では労働能力の喪失をもたらさないと考えられることも多い。そこで本件事案においては、これを見越して原告の労働能力喪失率は56%と試算し、[図表2]のような案も想定していた。

これを見るように、いずれにしても損害額は1億円を超えるであろうと踏んで裁判に訴えたのである。

[図表1]損害額の積算

[図表2]損害額の積算

裁判所の第一次和解案…提示額7500万円の「なぜ」?

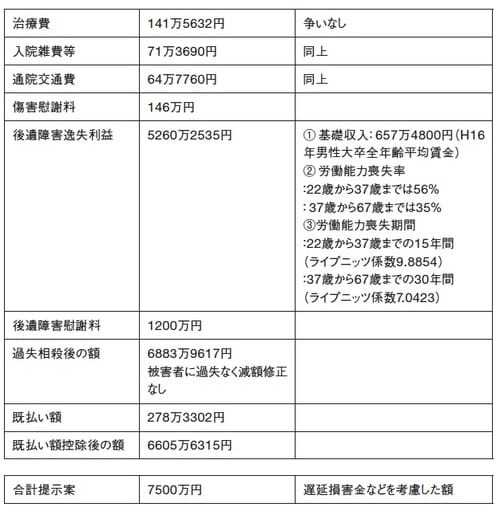

ところが、裁判所が出してきた和解案は、我々の想定外の内容であった。それが[図表3]である。

まず、和解提示額が合計で7500万円と、譲歩案である1億712万円に対しても、3000万円以上の開きがあった。

しかも不可解なことに、裁判所は逸失利益の算定の際、37歳から就労可能年齢である67歳までは、時の経過とともに症状が改善すると見て、労働能力を35%と勝手に操作し、結局、原告の後遺障害逸失利益は4260万2535円としたのである。

このような裁判所の不合理な減額には到底納得できるものではない。専門医に聞いたところ、Fさんの障害が時間とともに軽減する医学的な根拠は考えられないということであった。そこでそのような意見書を付けて、裁判所に異議を申立てたのである。

裁判所の第二次和解案…保険会社が呑める額に調整か?

我々の異議申立てを受けて、裁判所は第二次和解案を提示してきた。それが[図表4]に示したものである。

第二次和解案では、裁判所は原告の労働能力喪失率は、時の経過とともに軽減することはないとして、一応、全就労期間における喪失率を均一にはじき出した。ところが裁判所は第一次和解案で提示してきた喪失率56%を、52%に減額した。この数字は、等級表に何ら準拠するものではなく、裁判所が何の根拠もなく定めたものである。

しかも第一次和解案では、何ら考慮されていなかった過失相殺につき、裁判所は原告に10%の過失があるとし、減額してきたのである。さらにその内容も「基本過失相殺は15%であるが、原告に有利に修正する」とあり、本当は15%のところを10%におまけしてやったという態度である。実はこの文書の本来の意図は、もしこの和解案を呑まずに判決になれば当然15%引くぞという含みを持たせたものなのである。おまけしてやっている今のうちに和解案を呑んでおけ、というのが裁判所の腹なのだ。

そもそも和解は両者の歩み寄りである。両者の言い分を聞いた裁判所がその両方の主張を勘案し、その間を取って和解案を示すというのなら話はわかる。交通事故の場合であれば保険会社と被害者のそれぞれが主張する過失相殺の割合や後遺障害の等級評価に差があった場合、その間で調整するのが本来の和解の姿であろう。

ところが裁判所がやっていることは、労働能力喪失率を根拠のない数字に下げたり、第一次和解案では考慮されていなかった過失相殺を突然持ち出してきたりと、一方的に減額するだけ。両者の主張を勘案し、その妥協点を探る態度など到底見られない。しかもそれらの数字に合理的な説明がなされているわけでもなく、根拠が不明なのである。

ちなみにこのケースでの既払い控除後の額は第一次和解案が6605万6315円であり、第二次和解案では6391万6712円と低くなっているのに、合計提示額では7500万円から8700万円と上がっている。裁判所からしたら温情をかけてやったというつもりかもしれないが、それこそ根拠がまったくわからない。

これら一連の裁判所のやり方を見ていると、そこに論理的な妥当性も一貫性もなく、まず保険会社の呑みやすい補償額を先に決めておいて、その額に合わせるために様々な理由をつけて数字をいじり、調整しているようにしか見えないのである。

[図表3]裁判所の第一次和解案

[図表4]裁判所の第二次和解案

谷 清司

弁護士法人サリュ 前代表/弁護士

![ブラック・トライアングル[改訂版] 温存された大手損保、闇の構造](/mwimgs/d/e/226w/img_de99ea2654a6138c30504d4dbd5737fa2189554.jpg)