用途別に「四つのパターン」が存在

筆者著書『「負動産」時代の危ない実家相続 知らないと大損する38のポイント』の中で何度か出てくる「小規模宅地等の特例」(正式には「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」といいますが、通常は略して「小規模宅地等の特例」といいます)について、ここで改めて説明をしたいと思います。

まず「小規模宅地等」とは何か? 宅地等ですから土地です。建物は関係ありません。ただし借地権は、所有する土地と同様に要件を満たせば適用されます。

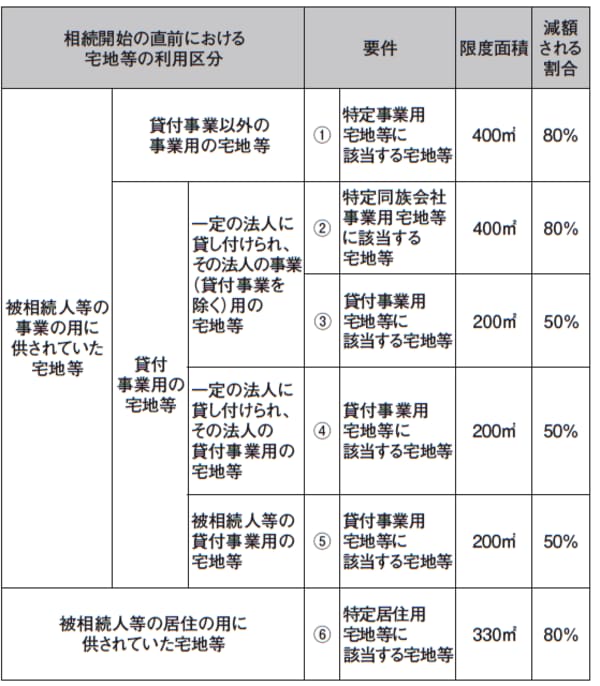

では、どんな土地が小規模宅地等なのかといいますと、用途別に四つの場合があります。一つめはいわゆる自宅の敷地です。これを「特定居住用宅地等」といいます。二つめは「特定事業用宅地等」といって亡くなった人が営んでいた事業(賃貸住宅や駐車場等は除きます。個人商店などの自営業です)に供されていた土地等です。

三つめは「特定同族会社事業用宅地等」といって、亡くなった人およびその親族等が発行済み株式の過半数を有している同族会社の事業に供されていた土地等です。四つめは「貸付事業用宅地等」です。亡くなった人が営んでいた賃貸アパートやマンション、駐車場などの敷地のことです。

[図表1]相続される土地の利用区分と減額される割合

次に、どんなときにどれほどの「課税価格の計算の特例」があるのかというと、四つの場合に共通する要件としては、亡くなった人が生前に所有し、それぞれの用途(自宅、自営業、経営する同族会社の事業、賃貸住宅や駐車場)に使っていたということと、その土地を特定の親族が相続して、相続税の申告期限まで所有し継続して相続前と同一の用途に使っているということです。

唯一の例外として、自宅の敷地を配偶者が相続した場合は、相続後にただちに売却しても適用されます。

特例を受けるための条件とは?

さて、ここからは「特定居住用宅地等」に絞って解説します。なぜなら最も多くの相続に関わることで、早い話が「実家の相続問題」だからです。特例の適用を受けられるのは、次のうちの誰かが相続する場合です。

①配偶者

②同居する親族

③別居の親族で一定の要件を満たす者(この要件は国税庁のホームページに詳細が出ていますが非常に複雑です。別居親族で適用の可否を知りたい人は、ぜひ専門家に事前に相談することをお勧めします)。

③の別居親族には「家なき子」といわれるように、相続が発生する前3年間に自宅を所有せず(配偶者も所有していないこと)、賃貸暮らしであった子どもなどが実家を相続して相続税申告期限まで所有し住み続けている場合に適用があります。

特定居住用宅地等の特例の適用が受けられると、その土地のうち330㎡まで相続税評価額の8割が減額されます。

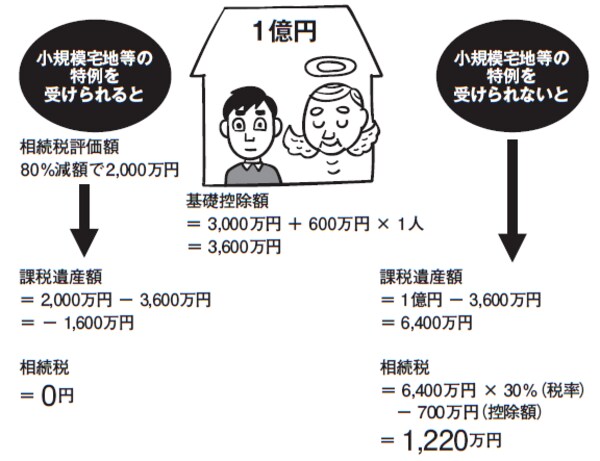

仮に親1人子1人で、親が亡くなって1億円の実家を相続する場合、特例の適用が受けられれば相続税評価額は2000万円となり、相続税基礎控除額である3600万円を下回りますから、相続財産が実家だけであれば「相続税はゼロ」となります。

逆に特例の適用を受けられない場合は1220万円という高額の相続税がかかることになります。「実家の土地は地価が高くて相続税がかかりそうだが相続できる現金が少ない」という人は、今から特例の適用を受けられるように専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

[図表2]