下請法運用基準の「違反行為事例」を大幅に追加

前回の続きです。

この通達と併せて、下請法の運用基準が見直され、また「下請中小企業振興法」の振興基準も大幅に改正されました。

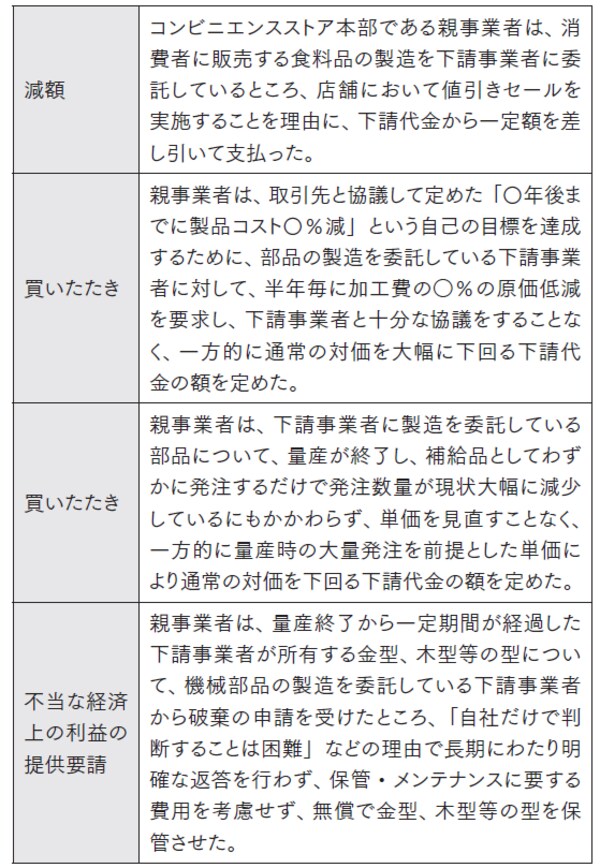

具体的には、下請法の運用基準における違反行為事例が、これまでの66事例から141事例へと大幅に追加されました。違反事例が追加されたということは、これまで当たり前に行われていた取引も今後、下請法違反とされる可能性が出てきたということです。

例えば、追加された違反事例のひとつが、「合理性のない定期的な原価低減要請」です。毎年一定の比率の原価低減を下請事業者に要請していた一部の大手メーカーの購買部門には、ショックだったのではないかと思われます。

[図表1]「下請法」の運用基準で追加された主な違反事例

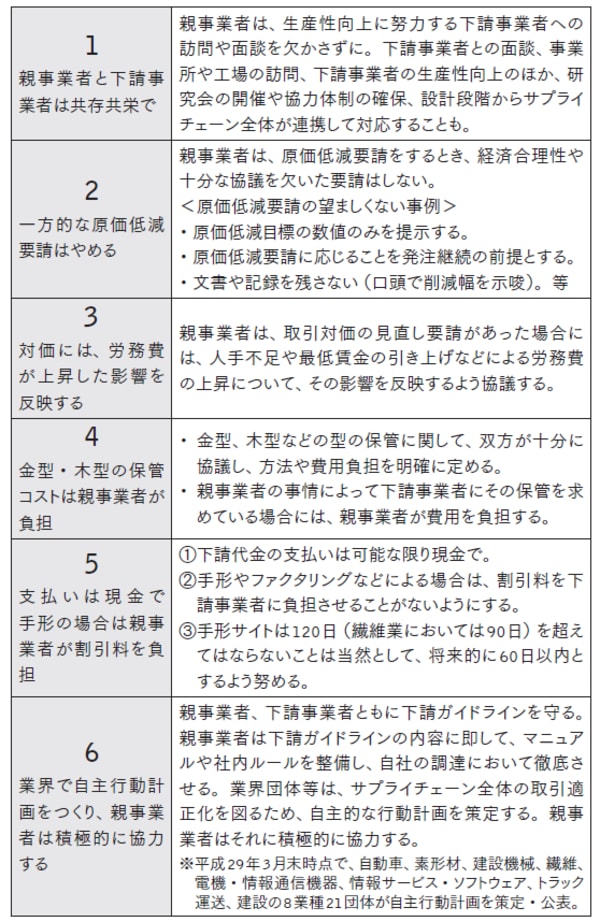

また、中小企業振興法の振興基準では、親事業者と下請事業者の望ましい取引慣行が追加されました。金型・木型の保管コストの親事業者負担などのほか、ここでも下請代金の現金支払い、手形等の割引料の親事業者負担、手形サイトの短縮が取り上げられています。

[図表2]「下請中小企業振興法・振興基準」における望ましい取引慣行

下請Gメンが年間2000社以上の下請中小企業を調査!?

さらに中小企業庁は、こうした見直しの実効性を確保するため、継続的に親事業者、下請事業者へのヒアリングやフォローアップ調査を厳格に行っていく方針で、「下請Gメン」という組織を新たに立ち上げました。下請Gメンは、2017年4月から約50人の調査員を確保し、年間2000社以上の下請中小企業に対して訪問ヒアリング調査を行っていく予定だといわれます。

従来、下請法に違反するような行為がないかどうかの検査は、下請代金検査官による親事業者(発注企業)への書面による調査が中心でした。今回新たに設置された下請Gメンは下請事業者に直接対面調査を行います。下請事業者に直接聞き取り調査を行うことで、従来より違反が摘発されやすくなり、隠すことも困難になるでしょう。

安倍政権は近年、民間企業に対しては「働き方改革」に力を入れ、違法残業や過労死などに厳しい姿勢を見せてきました。過労が原因とみられる新人社員の自殺で、大手広告代理店の社長が辞任に追い込まれたのは象徴的です。同じような流れで、これからは「下請改革」が大きくクローズアップされるのではないでしょうか。

こうした、中小企業の経営改善を進めようという政府全体の動きを、日本の金融業もフォローし、サポートしていくべきだと思います。