「売上高確保のための無理な受注」が全ての始まり

前回の続きです。

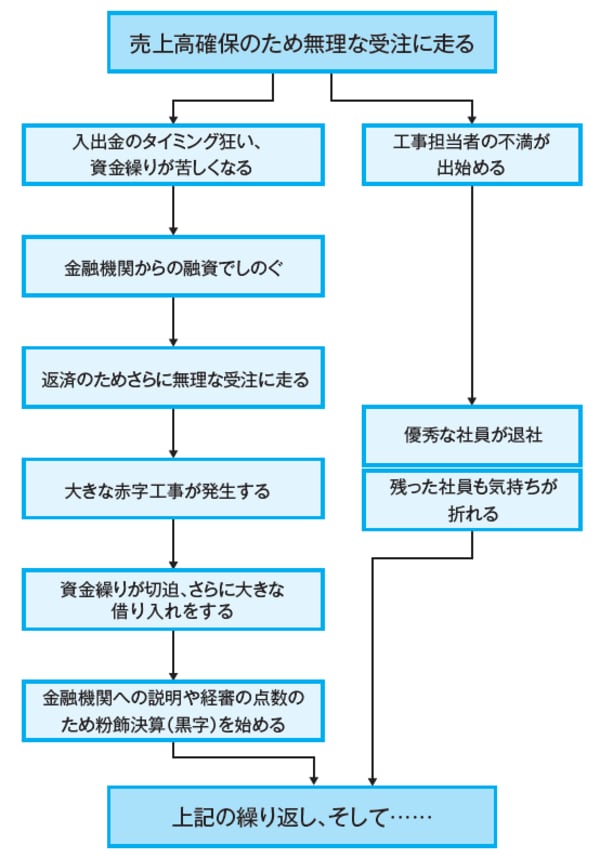

建設会社の経営悪化のサイクルをもう一度、整理しておこう(図表1)。

[図表1]建設会社の経営悪化のサイクル

公共工事や民間工事が少ないなど売上高が十分確保できない年は必ずある。しかし、経審の点数が落ちることは入札の面から避けたい。

そのため「売上高の確保」という一点を目的に、利益はあまりなさそうだが、とりあえず受注してから考えよう、何とかなるだろう、との思いで無理な受注に走る。それが全ての始まりである。

無理な受注をした年はある程度の売上高は確保できるかもしれないが、利益はほとんど出ない。中には赤字での受注も出てくる。将来的な資金繰りなどはほとんど考えずに受注しているので、入金と出金のタイミングが徐々に合わなくなってくる。

工事担当者は利益の出ない物件を押し付けられ、不満が出始める。それは徐々に、工事担当者から経営者や営業担当者への不信となっていく。

いったん入出金のタイミングが狂い出すと・・・

いったん入出金のタイミングが狂いだすと、資金繰りがどんどん厳しくなる。ただ、金融機関から融資を受ければ当面はしのげる。金融機関も、借入金がそれほど多くない建設会社であれば喜んで貸してくれる。損益が怪しい工事があっても、業界全体が厳しいからと説明すれば気づかれることもない。結果的に、その辺りから転落に向けての重しが加わってくることになる。

一時的に売上高を維持するため、利益のない工事を受注するだけならいいが、そんなはずもない。その後、少々採算が厳しい物件であっても次々と受注していく。根底には売上高の確保というより、借入金の支払利息や返済元本を確保するためという面が徐々に大きくなってくる。

会社としての損益分岐点(必要利益額)を下回る受注が続き、そうした工事の割合が次第に高まっていく。

やがて、会社の基盤を揺るがす数百万円から数千万円規模の大きな赤字工事が発生する。この頃には、経営者・営業担当者と工事担当者との信頼関係は完全に損なわれており、一部の優秀な社員は退社していく。退社しない担当者も、気持ちが折れて収益を上げるための努力を放棄するようになり、物件の収益性は想定以上に悪くなっていく。

資金繰りは一気に切迫し、さらに大きな借入をすることになる。金融機関も怪しみ始め、受注物件一覧表や資金繰り表の提出を求めてくる。そうすると金融機関への説明もつかなくなってくる。

根本的なビジネス構造が変わらないと必ず行き詰まる

決算時期に税理士から決算見通しが出てくると、経常利益ベースでも赤字になるようになる。金融機関に赤字の説明をできるはずもなく、加えて経審の点数からも赤字は何としても避けたい。

そこで、次期に繰り越す未成工事支出金を増やし、当期分の原価を次期にもっていき当期の利益を数十万円から数百万円のギリギリ黒字にしておく。いわゆる粉飾決算の始まりである。

ここまで来ると、もはや引き返すことはできない。上記の繰り返しである。

市況によっては数年、やりようによっては10年程持つかもしれないが、いつか終わりが来る。ただ、金融円滑化法などにより、金融機関も元金返済を猶予をしてくれるようになっているため、借入金の金利を返せれば存続だけは可能である。

しかし、追加の融資はしてもらえないので、資金ショートはできない。ここで初めて、金融機関の指示もあり、経費削減や資産売却をやり始める。

根本的なビジネス構造が変わらなければ、必ず行き詰まる。今、世間の多くの建設会社がこの状態で踏みとどまっていると考えられる。