立体・色・異なるデータを組み合わせて表現

私たちがふつう地図を描くとき、地表面の様子を映像として認識し、それを写し取るように描きます。一方コンピューターは、地表面の様々な数値データの集まりをもとにして地図を描いています。

さらに、測量した標高や土地利用、建物の高さ、気象観測データなど、数値化された様々な情報をもとに、立体的に表現したり、色分けをしてわかりやすく表示したり、異なるデータ同士を組み合わせて表現するしくみをGIS(地理情報システム)と言います。GISの利用が始まった当初は、数値化された地理情報の集まりということで「数値地図」という呼び方が一般的でした。

日本の地理情報の元締めである国土地理院と国土交通省では、それぞれのWebサイトで「基盤地図情報」「国土数値情報」と題したデータを公開しています(図表1、2)。「基盤地図情報」サイトのデータは、水準点や標高点といった「点」データ、建物や道路の輪郭などの「線」データ、川や湖、建物の属性などを表した「面」データで構成されています。縮尺は2500分の1で、市役所や町村役場の都市計画図と同じです。市販の住宅地図から家主の名前を除いた地図が、データとしてインターネット上で公開されていると考えるとよいでしょう。

[図表1]基盤地図情報

[図表2]国土数値情報

情報データをGoogleEarthで地図化することも可能

「国土数値情報」は、基盤地図情報と重なるデータもありますが、行政界や幹線道路、人口密集区域、公共施設、避難所、浸水警戒区域、土砂崩れ警戒斜面など、国土交通省の仕事(特に河川や道路の補修)に関わる情報が揃っています。

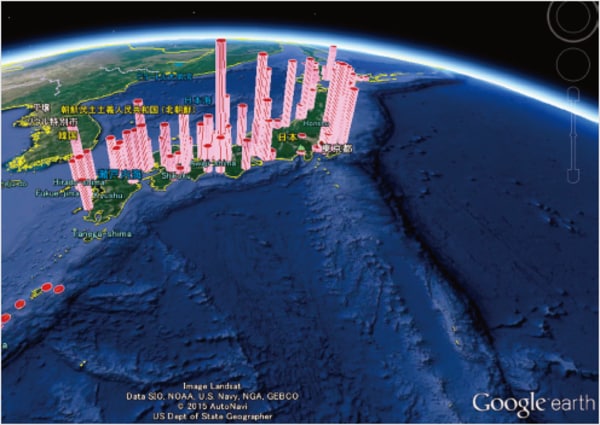

どちらの情報データも専用のソフト(GISソフト)を利用することで、目的に応じた地図を描くことができます。また、日本全体にわたる情報(例えば発電所や河川など)をGoogleEarthに展開することもできます(図表3)。

[図表3]地図化の例