世界経済に影を落とした、90年代の「ドルの弱体化」

ドル安政策にもかかわらず、以後も米国の貿易収支は悪化を続けたが、一方で、インフレ懸念が出てきたことからFRB(米連邦準備理事会)が金利を引き上げるのではとの観測がマーケットに流れた。そのため、1987年10月19日の月曜日、ニューヨーク株式市場は508ドル、22.6%という過去最大の暴落になった。

翌日、日本などアジアの各市場にこれが連鎖、更にイギリスなどヨーロッパの各市場にも連鎖、世界同時株安となった。

世界が振り回された基軸通貨ドルの弱体化は、新たな世界経済・金融の不安定要因となり欧州経済にも影をもたらした。1992年にポンド危機が露呈し、欧州通貨危機が起きた。1990年代に入りイギリスの経済状況は他の欧州各国に比較して低迷し、政府は金利を切り下げるべき選択を迫られていた。

この事態に対してヘッジ・ファンドとして有名なジョージ・ソロスが1992年9月15日にポンド売りを仕掛け、これに対してイングランド銀行は金利引き上げ、ポンド買い介入で応戦したものの敗退しポンドは暴落した。

ころころ変わる米国のドル政策にはアジアの新興国も翻弄された。1995年頃の米国はプラザ合意でのドル安政策がインフレ懸念を招いたことで、一転してドル高政策に転換。このドル高のトバッチリを受けたのが、ドルと連動させていたアジアの国々。貧弱な経済基盤でありながら、通貨価値急上昇・輸出急減というアンバランスになった。

米国政府はドルの環流を図ったが、米住宅市場は暴落

そこにまた、目をつけたのがヘッジファンド。「アジアの通貨の価値は不当に高すぎる」と1997年に一気にアジア通貨を売り浴びせた。

まず、バーツ売りに屈したタイが固定相場制を放棄。これを契機にインドネシアや韓国などアジア諸国へ危機が飛び火し、アジア域内から資本が大規模に流出した。とくに、タイ、インドネシア、韓国は、経済に大きな打撃を受け、IMFの管理下に入った。

本来なら基軸通貨としての地位を失うはずだったドル(米国)。だが、1990年代後半からその地位を延命させるためのトリックが(一時的だったが)米国の復権を思わせた。時代は急速にグローバル化していた。先進国は、低成長の閉塞感の突破口を海外に求めた。

米国は、このグローバル化とNASAの軍事技術で開花したIT産業とを結び付け、ウォール街の金融商品開発に結びつけての「金融立国政策」をブチ挙げて、世界の投資マネー(ドル)を米国に環流させることを目論んだ。

これが効を奏して米国は繁栄を維持し、世界経済を牽引したが、2000年に入ると過熱化したIT株バブルが崩壊。そこで、次に米国政府は住宅バブルを演出しながら経済成長を実現させることで、同じように世界にばらまかれていたドルの環流を図った。

しかし、行き過ぎが米住宅市場を暴落させ、サブプライムローン(低所得者、低信用者向けの住宅ローン)を原資とした証券化商品が値崩れをおこしカジノ主義、市場主義下で奔走した金融界の矛盾を露呈させた。

ほとんどの米投資銀行も損失を抱え、2008年9月15日に、米投資銀行であるリーマン・ブラザーズが破綻し米国発の世界的金融危機が発生した。

この時、ジョージ・W・ブッシュ米国大統領(当時)は金融システムに7000億ドルを金融支援し大手金融機関を救ったが、このことが世間の批判を浴び金融規制へとつながった。そして、世界経済は2009年に、第二次大戦後初めてマイナス成長(−0.6%)を記録した。

この世界的金融・経済危機脱出のために、各国政府は財政赤字を覚悟して景気刺激策へと走った。さらに、グローバルマネーが国債のような安全な資産へ逃避を始め、こうした動きは結果的に国債のリスクを高める結果となった。

自国の経済規模に対して債務残高が大きい国では、返済能力に対するリスクが高まった。そして、2009年10月に起こったギリシャの財政危機問題は、アイルランド、ポルトガル、スペイン、イタリアなどに飛び火し、さらには欧州全体の金融システムまで揺るがす「ユーロ危機」となった。

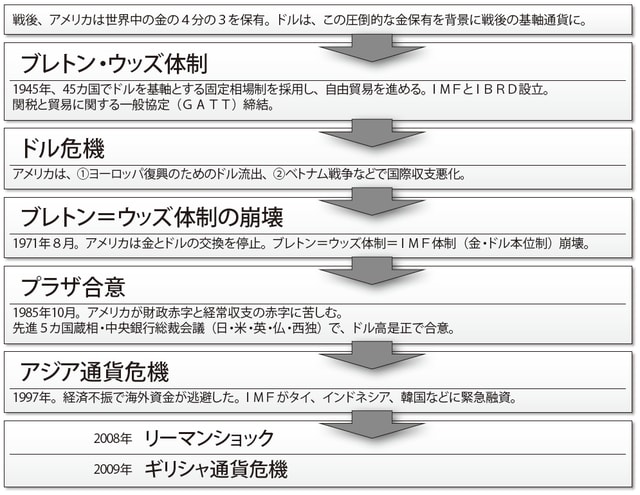

[図表]戦後ドル体制の変遷