価格競争を回避するための「強力な思考法」とは?

戦略と聞くと「競合と戦うこと」を意識する経営者さんが多いようです。経営をしていく以上、売る物が何であろうと競合が必ず存在します。そして、その競合に勝つことで市場の中で勝ち抜いていくことが可能です。

しかし、戦略という字をよく見てみると、戦いを略すことと読めます。つまり、戦略とは競争を避けること。戦略とは、実は「戦わずに勝つこと」です。そんなことを言っても競争なしでやっていけるのかと思う方も多いでしょう。

私自身もかつて、石油自由化の中で、激しい価格競争の中を泳いできました。そこで、今回は競争の中でももっとも経営に影響を与える価格競争のメカニズムを理解し、そこから抜け出すための強力な思考法をご紹介します。

価格競争発生のメカニズム

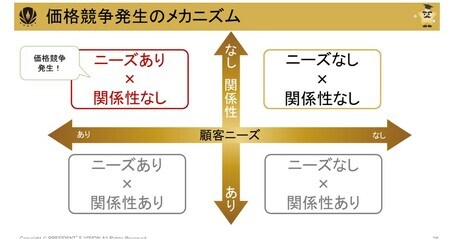

そもそもなぜ価格競争が発生してしまうのでしょうか? 価格競争発生のメカニズムは以下の[図表1]で説明ができます。

縦軸にお客さんとの関係性(上へ行けば行くほどあなたの会社のことを知らないお客さん、下へ行けば行くほどあなたの会社のことをよく知っているお客さん)、横軸にお客さんのニーズ(左へ行けば行くほどニーズが強い、お客さんはあなたの商品を欲しい、買いたい、売ってくれと言っている、右へ行けば行くほど「いらない・欲しくない・間に合っています」と言っている)を取ります。

こうすると、お客さんを4つのパターンに分けられます。

左下:あなたのことをよく知っていて、ニーズもあり

左上:あなたのことは知らないけれど、ニーズはあり

右上:あなたのことは知らないし、ニーズもない

右下:あなたのことをよく知っているけれど、ニーズはない

さて、あなたはどの順番でお客さんにアプローチしますか? あなたのことは知らないうえにニーズもない人(右上)には売りに行きませんね。これは除外です。あなたのことは知っているけれどニーズがない人(右下)にも、知っているが故に売りづらいはずです。こちらは後回しになるでしょう。

そこで、多くの人が着目するのは、ニーズがあるかないか。そのなかでも、自分(の会社)のことを知ってくれている人(左下)に真っ先に営業をかけます。ニーズがあって自分のことを知ってくる人ならかなりの確率で買ってくれるはずだからです。

しかし、このセグメントのお客さんはいずれ尽きます。そのため、自分のことは知らないけれど、ニーズがある人(左上)に売りに行きます。ある意味、当然です。

ですが、この当然の行動が価格競争を生み出しています。想像してみてください。

ニーズはあってもあったこともない知らない営業マンから「〇〇」を買ってくれと言われたとき、あなたならどんな行動を取りますか? そう! 「〇〇」をネットで検索しますよね。

検索した結果、何を一番に見るかというと価格です。お客さんは素人です。素人が商品やサービスを比較するときに、一番に浮かぶ選択肢は価格です。価格は数字で表されているが故にわかりやすい指標だからです。

そして、検索した結果の価格と営業マンが提示した価格を比較し、営業マンの提示した価格が高ければ、値引き要請をします。これが価格競争のはじまりです。

このメカニズムがわかると、価格競争を避けるメカニズムもわかります。それは、「価格以外の選択肢」を見込み客へ提示する必要があるということです。

価格競争のメカニズムのお話をすると、私の周りの経営者さんも経営幹部さんも営業マンさんもみんな口を尖らせてこう言います。

「うちの商品やサービスは比べられるものではない(怒)」と。お気持ちはわかります。

もちろん私は知っています。あなたの会社の商品はその辺の安売り店で売られている商品よりはるかに品質がよいことを。あなたの会社のサービスは、どこぞの会社が売って終わりの付き合いをしているのに対し、あなたの会社では買ったあとも懇切丁寧にサポートしてくれることを。

でも、そういった価格以外の選択肢で商品やサービスを選んだほうがよいことをお客さんは知らないのです。現に価格競争が起きているということは、そんなあなたの会社の商品・サービスの「価格以外の選択肢」があるということを、お客さんが理解していないと考えたほうが、今後の戦略を考えるうえでは近道です。