健康な人と病気の人とでは受診時の意識が大きく異なる

注目の集まる予防医療ですが、医療機関が新たに健診や検診業務に参入する際には、注意しなければいけないことがあります。それは、医師を含む医療従事者側は、「治療医療」と「予防医療」では、受診者に対する“接し方”を変えないとトラブルの元になるということです。

たとえば、自己負担で人間ドックを受診している人に、不安を和らげたり気遣ったりする言葉もかけず、黙々と機械的に対応するだけでは、受診者のなかにはぞんざいに扱われたと不快感を覚える人もいます。場合によっては「なんだ、その態度は」といわれたとしてもおかしくありません。

企業負担の定期健診で受診する人たちであっても簡単にはいきません。健診に対する意識が高いとは限らず、本音をいえば検査を受けたくないが、仕方なく健診に来ている人もいます。

そのため「この検査は受けたくない」などと一部の検査に抵抗を示したり、検査自体に非協力的になったりすることも珍しくありません。本人にやる気がないのだから仕方がないともいえますが、対応を誤れば定期的な受診者アンケート調査などで評判が悪くなってしまうこともあり得ます。

健診・検診業務では、たとえ病気の予防に後ろ向きな受診者であっても、根気強く対応し、正確な検査をできるように促していく必要があります。

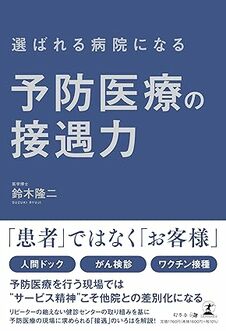

予防医療の現場では、「患者」ではなく「お客様」

一般的な病院の医療では、医師が専門知識と経験に基づいて治療方針を決定し、患者が同意すれば方針に沿って治療を進めるという構図があります。

つまり医師主導で治療が進んでいくわけです。医師が治療のためにCT検査が必要だと判断した場合、ほとんどの患者は医師の判断に従います。

本来、医師と患者は対等な関係ですが、治療の場面ではどうしても医師の立場が強くなりがちです。

患者はケガや病気などでただでさえ弱っており、場合によっては命の危険すら感じているわけなので、「先生、どうか助けてください」となりがちです。そのためにいくらかかろうとも、また、我慢を強いられようともクレームにつながることはまずありません。

しかし、健康診断や各種検診など予防医療の受診者(特に自己負担による受診者)は、健康を守るために自ら予防医療のサービスを利用してきた人たちです。費用や目的に応じて受ける検査を選ぶのも受診者自身であり、受けられるサービスが自分の投資した金額や時間に見合っているのか、厳しい目でジャッジしてきます。

このように病気になって医療機関を受診する人の心理と、病気になっていない、もしくは病気についての自覚症状のない人が健診や検診を受けるときの心理には、大きな違いがあります。そのため現場では、医師だけでなく、健診に関わるスタッフ全員にこの考えに基づいた行動が求められるのです。

私が理事長を務めている病院では、2021年より院内に「健診センター」を設置し、健診・検診業務に力を入れ始めました。以前から通常診療でも血液検査やX線検査など健診と同様の検査を行っていたため、当初は健診・検診業務も通常診療の延長として問題なく導入できるのではないかと予想していました。

しかしいざ健診センターを開設してみると、こうした違いを理解していなかったために、当初はさまざまな場面で健診サービスを受けに来る受診者とトラブルが起きました。そこで考え方を「患者」ではなく「お客様」とセンターのスタッフ全員で改めるようにしていきました。