「遺言書を作成しない人」にありがちな誤解、6つ

相続の専門家としては、「遺言書の作成は義務である」といっても過言ではないと考えています。しかし、相続手続きの依頼を受けるなかで、遺言書を持って訪れる方はそう多くはありません。重要性に反して、まだまだ普及していないと感じます。

遺言書の必要性をご理解いただくために、ここでは「遺言書を作成しない人」にありがちな誤解を紐解いていきたいと思います。

〈「遺言書を作成しない人」の6つの誤解〉

1.円満な我が家には必要ない

2.遺言を残すほどの財産はない

3.遺言書を書くなんて縁起が悪い

4.遺言書を書く年齢ではない

5.遺言書を作成したら、財産が使えなくなってしまうのでは?

6.遺言書を作成しても、その内容が実現されるか不安

誤解1.円満な我が家には必要ない

「我が家は円満だから揉めることはない、だから遺言書がなくても大丈夫」と考えているケースは多いです。しかし、円満なのは親(=遺言書を書かなければならない人)が家族を束ねているからではないでしょうか。相続はそんな存在が亡くなったあとの話です。親側が「円満だから揉めない」と思っていても、相続人となる子どもたちが実際にどう思っているかはわかりません。

また、現在は家族仲に問題がなかったとしても、将来どうなるかはわかりません。病気や失業などで状況が変われば、やはり相続争いが生じる可能性があります。「いま円満だから」というのは、遺言書を書かなくてよい理由にはならないのではと思います。

誤解2.遺言を残すほどの財産はない

「大した財産はないから、遺言書を残すまでもない」という方もいます。確かに、財産が多いほうが揉める要素は増えるでしょう。しかし、「大した財産はない」というのは主観に過ぎません。本当に財産がゼロなのであれば遺言書は不要かもしれませんが、多くのケースでは不動産や預金があります。特に不動産は、分け方が難しいので揉めがちです。

たとえ資産価値の低い不動産であったとしても、遺産がそれしかないとなれば誰が相続するかで問題になります。そこで暮らしてきた相続人がいるのであれば、その人の名義にしてあげたほうがよいのでは?など、いろいろと考えなければなりません。ですから、大した財産はないと思っていても、遺言書を書かなくて大丈夫なわけではないのです。

誤解3.遺言書を書くなんて縁起が悪い

「遺言書は死のイメージがあるから縁起が悪い」と考える人もいます。しかし、これは遺言書(遺言)を「遺書」と混同しているのでは?と思います。

確かに遺言書はその人が亡くなったあとに効力を発揮するものですが、遺言書はあくまで「自分が亡くなったら、財産はこのように分けてほしい」などの意思を伝える法律文書です。

遺言書があるだけで家族の相続手続きにおける負担を軽減できますし、どうしてこういった財産の分け方をしたのかという想いと未来へのメッセージを残すことができます。「縁起が悪い」というのは誤解です。

誤解4.遺言書を書く年齢ではない

遺言書を書くのはまだ早い、そんな年齢ではないと考える人もいます。しかし人は「今」が一番若いわけですから、「まだそんな年齢ではない」と迷っていると、どんどん年齢を重ねていきます。65歳、70歳、75歳と遺言書作成を見送るうちに、認知症を発症するかもしれません。

遺言書は法的文書ですから、判断能力のある状態でなければ作成できません。作成するにもそれなりの負担がかかります(自筆証書遺言の場合は自分で書く手間があったり、公正証書遺言の場合は公証役場へ行かなければならなかったりなど)。「まだ早い」と先送りにしていたら、手遅れになる可能性があるのです。

以前、筆者と同年代(40代前半)でお亡くなりになって、お子さんがまだ未成年といった相続手続きに携わったこともあります。未成年を交えた遺産分割協議は特別代理人の選任が必要で、遺産分割の内容に制限がかかるなど手続きが大変になります。遺言書があれば遺産分割協議の必要もなくなるため、相続人に未成年者がいる場合でも相続手続きの負担をぐっと軽くすることが可能です。その相続手続きのときは、故人が若くして遺言書を遺されていたので、相続登記を始めとした相続手続きを非常にスムーズに行うことができました。

若いといっても何が起こるかはわかりません。事故や病気で突然相続が発生する可能性はゼロではないわけです。元気なときにしか書けないからこそ、「まだ早い」などとはいわず、行動することをおすすめします。思い立ったが吉日です。

誤解5.遺言書を作成したら、財産が使えなくなってしまうのでは?

例えば、父親が「自宅不動産を長男に相続させる」と書いたら、父は自宅を売却できなくなるのでは?というような誤解もあります。

実際は売却できなくなるなどのことはありません。遺言を書いた本人が生きているのであれば、売却しようが他人に貸し出そうが自由です。売却した場合、その不動産は相続の対象から外れるだけです。遺言書に「自宅不動産を長男に相続させる」と書いていても、該当する遺産がなければ、その記述は単に“なかったこと”になります。

遺言書を作成しても、作成者本人が自分の財産を使えなくなる事態にはなりませんので、ご安心ください。

誤解6.遺言書を作成しても、その内容が実現されるか不安

最後は「遺言書を書いてもそのとおりにならないのではないか、書いてもムダなのではないか」という誤解です。

遺言は亡くなったあとに効力を発揮するものですから、本人が遺言の行く末を見届けることはできません。その意味では、確かに不安を感じる方もいるでしょう。

しかし、遺言は相続において最優先事項です。遺言書があっても相続人全員の合意によって遺産分割協議が行われ、その結果遺産が再分配されるケースもありますが、基本的には、遺産は遺言に書いてあるとおりに分けることになります。

自筆証書遺言の場合は、遺言書そのものが破棄されたり、隠蔽されたりなどのリスクがないわけではありません。しかし、これらのリスクは法務局の保管制度(自筆証書遺言書保管制度)を使ったり、公正証書遺言で作成したりすれば回避できます。また、遺言書の実現性を高めるために、司法書士等の専門家を遺言執行者に定めるという方法もあります。

遺言書は、基本的に「書くべきもの」

遺言書の具体的な作成方法については本稿では割愛しますが、一般的に遺言書は「書くべきもの」としてご理解いただけたらと思います。

遺言書は何度でも書き直すことができます。財産の内容が大きく変わったり、気持ちが変わったりした場合に改めて遺言書を作ることも可能です。もし、先に作った遺言書と後に作った遺言書の内容が重複している場合は、後に作った遺言書(=最新版)の内容が有効になります。定期的に遺言書の内容を見直すことで、現在の家族への想いや資産状況を整理することもできます。

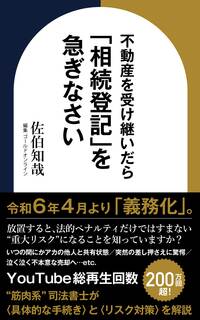

佐伯 知哉

司法書士法人さえき事務所 所長

1980年生まれ。大阪府泉大津市出身。高知大学理学部卒。相続の専門家として、相続へ不安を抱えるお客様や、その家族が安心して手続きに臨めるよう、単なる手続きにとどまらず、SNS等を活用した情報発信にも力を入れている。

YouTubeチャンネル『司法書士/佐伯ともや』では、相続登記を始めとするお役立ち情報の解説から、趣味の筋トレやサプリメントのこと、VLOGなど幅広く発信。

相続税の「税務調査」の実態と対処方法

調査官は重加算税をかけたがる

富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!

>>カメハメハ倶楽部<<