補助金には「葬祭費」と「埋葬料」の2種類がある

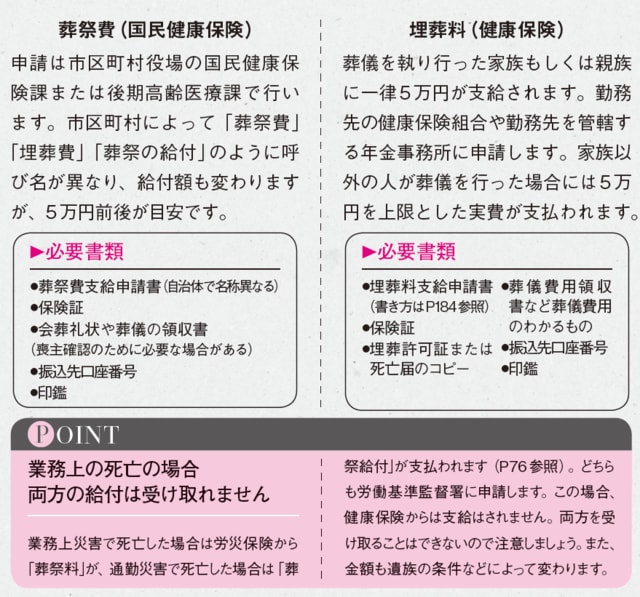

故人が国民健康保険の加入者、後期高齢者医療保険制度の被保険者であった場合、葬儀費用として「葬祭費」(名称は自治体によって異なる)の給付が受けられます。

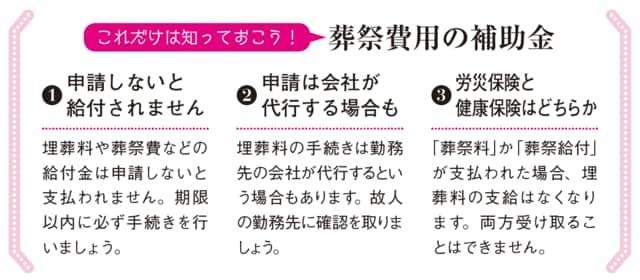

金額は自治体によって差があり、5万円前後が目安です。保険証や印鑑、振込先口座番号、葬儀社の領収書などの必要書類をそろえ市区町村役場の窓口に申請すれば、2~3週間で振り込まれます。なお、交通事故などで死亡し賠償を受ける場合には支給されません。

退職済みでも「失効から3カ月以内」なら給付対象に

故人が健康保険の加入者であった場合に支給されるのは「埋葬料」で、金額は一律5万円です。申請は故人の勤務先の健康保険組合に対して行います。申請には保険証や埋葬許可証、印鑑、振込先の口座番号が必要です。

故人が退職などで被保険者としての資格を失っていても、失効から3カ月以内に亡くなった場合は埋葬料の給付対象です。また、業務上災害や通勤災害で亡くなった場合は埋葬料ではなく、労災保険から葬儀費用が給付されます。

[図表]葬祭費と埋葬料の違い