銀本以上の「最強の適性検査対策ツール」はない

このように、銀本を消化したほうがいいとはわかってはいても、取り組んだ後の大変さが目に見えるので(さらに、取り組む前から気が重くなる分厚い存在感もあるので…)、何かとデメリットを探して銀本ナシで受かった子の例をネット検索したり、他に効率よくレベルアップできるものはないか探したり、何とか銀本を避けようとする方が非常に多いのです。

確かに、銀本を使わずに受かった子も探せばいるでしょう。しかし、銀本をやらずに受かった子より、銀本をやって受かった子のほうが確実に多いのです。塾の教材や適性検査対策の参考書を見ると、「XX中学類題」といった文言があるように、公立中高一貫校対策用のあらゆる教材が全国の過去問をベースにしているのは、適性検査で点を取るためには過去の適性検査に慣れるのが一番効率がいいからです。その過去問を全国から集めている銀本は、最強の対策ツールなのです。

まずは「週に1日程度」のペースで銀本を消化

銀本を入手したら早速、「銀本に慣れる」ところから始めましょう。このとき注意したいのは、一気に消化しようとしないことです。週に1日程度から始めてください。もともと公立中高一貫校専門の塾に通っていたり、5年生のうちから適性検査対策を始めていたりするお子さんはもう少しペースを上げてもいいのですが、まだあまり適性検査そのものに慣れていない段階で分厚い銀本を渡されると、受検に対して一気に抵抗感が増すものです。

銀本を始めて数ヵ月後には、「結局途中でやらなくなってしまった…」というご家庭と、「学校の勉強よりよっぽど面白いようで、どんどん消化しています!」というご家庭にキッチリ明暗が分かれます。後者の子は1冊目が終わると自信もつくので、その後2冊目、3冊目、さらに志望校の赤本、と順調に進んでいきます。こうした差は、銀本を最初にスタートさせた時点で始まっています。

心のハードルを上げ過ぎないよう親子で楽しむイベントとして行いましょう。休日に時間を決めて一緒に解いたり、ノートの余白に添削コメントを残してちょっとした交換ノートのようにしたりする方もいます。このように保護者の方も楽しんで併走していることを示してあげてください。また負荷を上げ過ぎず、「あっという間に終わっちゃった」と感じる程度の量から始めるのも大事です。

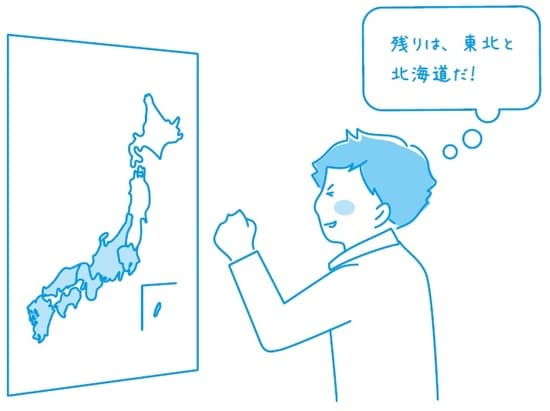

取り組み履歴を残して達成感を得られる工夫もしましょう。壁に白地図を貼って解いた学校の都道府県に色を塗ったり、お手製のシール帳を使って解いた学校の分だけかわいいシールを貼ったり、解いたページに面白いイラストの付箋(ふせん)を貼ったり、順調に進めている方は取り組み促進のために保護者の方がひと工夫しているようです。

適性検査に慣れてきて自信がつくまでは、まず各学校から大問1つか2つをピックアップしてチャレンジしてみてください。このとき、得意な科目から選ぶのもいいでしょう。最初に「適性検査って、けっこう面白いかも!」と思ってもらえれば、その後の取り組みが非常に楽になっていきます。

適性検査は、面白い問題ばかりです。散々悩んで答えが出なくても、親子で試行錯誤するうちに思いもよらない解き方でスッキリと解けたときは本当に感動します。立体問題を理解するためにサイコロを作ったり、社会分野の問題ではいま起きている食品ロスについて家庭で考えるきっかけになったりします。また、理科分野の圧力に関する実験構成問題では、実際にペットボトルに穴を開けて親子で水圧の実験をするなど、適性検査は紙面上に留まらず好奇心を刺激されるような問題がたくさんあります。

このような問題を解いて、「勉強って楽しい!」と少しでも思うことができたら、子どもたちはその感覚を絶対に忘れません。その後は、「計画を立てること」「計画を守ること」「目標を立てること」「目標を達成すること」など、「楽しい!」の範囲を広げていきましょう。いつか保護者の方の手を離れていくときに、「努力することは楽しい!」と思って前を向ける子になれるよう、まずは保護者の方が適性検査の難しさよりも面白さに目を向けてください。そして、実際にやってみたり、作ってみたり、話し合ってみたりと、親子の時間を楽しんでください。

例年7月下旬には最新年度の銀本が発売されるので、それまでは「練習用の銀本」と割り切って、できそうな・面白そうな問題だけつまみ食いでかまいません。お子さんを適性検査嫌いにしないこと、それから継続して適性検査に触れる習慣をつけること、この2点を優先事項と考えて、親子で楽しみながらスタートしてくださいね。

【ポイント】

「銀本」はスタート方法が肝心。「面白いかも!」「続けられそうかも」と思ってもらえれば、大成功。

ケイティ(窪田 亜実)

公立中高一貫校合格アドバイザー