※写真はイメージです/PIXTA

※写真はイメージです/PIXTA

日本の合計特殊出生率が低い「いくつもの原因」

日本の合計特殊出生率が低い原因としては、①結婚しない人が増えている、②結婚した夫婦の出生数が減少した、③日本では全出生数に対する婚外出生数が少ない、といった要因が挙げられる。

①については、50歳時の未婚割合が、1960年の男性1.26%から2015年には23.37%へと大きく上昇した。女性も1.88%から14.06%の上昇である。とくに男女とも00年代以降に未婚割合が急増している([図表1]参照。国立社会保障・人口問題研究所2020年データによる。以下同じ)。

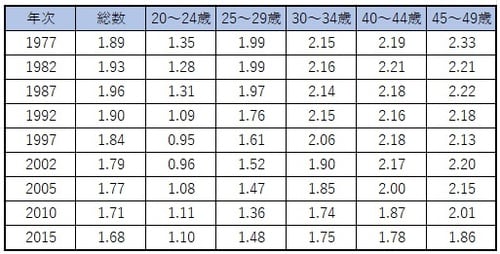

②については、妻の年齢が45歳から49歳の場合、1977年は2.33人だったが、2015年には1.86人まで減少した。さらに総数で見ても、合計特殊出生率は87年の1.96人から減少し続け、15年には1.68人となっている([図表2]参照)。

③については、イギリスやフランスが48~60%に達するのに対して、日本は2.3%である(2016年時点、OECDのデータによる)。

この日本の1990年代以降の出生率低下要因に対して、「成長して所得が高くなると、どの国でも出生率は下がるものだ」という反論がある。これは、高所得と出生率との間には負の相関関係があるという考え方で、先進国のような高所得国では、デフレによる低成長(とくに1人当たりの実質低成長)と少子化は無関係だという考え方でもある。

その理由としては、成長して所得が高くなった先進国では、①医療が充実して幼児死亡率が低下する、②老後のための資産が十分蓄えられ社会保障も充実する、③女性が高学歴化して社会進出が進み、晩婚化するとともに結婚して仕事を辞めなければならないことの損失が大きくなる、④教育費用が増加する、などが挙げられている。

確かに、低所得国は一般に合計特殊出生率が5人から6人と高い。したがって、成長率と合計特殊出生率の間には負の相関がありそうである。

しかし、先進国のように所得がかなり高くなった国は、1人当たり実質成長率が低下して、日本のように正規社員と非正規社員との間の所得格差が拡大すると、発展途上国並みに高くないとしても、合計特殊出生率と1人当たりの実質成長率との間に正の相関(1人当たり実質成長率が低下すると、合計特殊出生率が低下する)が復活する可能性がある。