腸もれの原因は、人類の「食生活の変化」にあった

なぜ、現代人は腸もれによる不調にあえぐことになったのでしょう。それは長い歴史の中で「食」が変化してきたからであることに他なりません。

そもそも、私たちの祖先は、主に魚、トカゲ、カタツムリ、昆虫、小さなげっ歯類から根茎野菜、時に果実、ナッツ、獣肉を食べていました。

縄文時代の主要な食糧の調査があります。貝や魚、獣などたんぱく質や脂肪が主流を占めていましたが、ナッツ類など炭水化物の食物繊維がたっぷりの食事もとっていたので、血糖値も上げず、腸内細菌のエサも十分にありました。

ところが、1万年前に農耕が始まり、麦や豆(コメは5000年前)を栽培し蓄えて常食とするようになったのです。同時に家畜も飼い始めました。ところが2300年前の弥生時代に入ると身長が180㎝から150㎝と小柄になり、虫歯や関節炎が多くなり、感染の流行が生じやすくなり、脳重も15%小さくなってしまいました。

これは、それまで脂肪主体だったエネルギー摂取が、炭水化物主体の「ブドウ糖系」に変わったからと考えられています。

どんな成分が「腸壁の細胞」を傷つけてしまうのか?

それではいったい、食べ物のどんな成分が腸壁の細胞を傷つけ、もれを起こしてしまうのでしょうか。

最も注目されるべきは、小麦粉をはじめ穀物や豆類、ナス科などの植物に多く含まれる「レクチン」です。この名称ではあまりピンとこなくても、「グルテン」だったら聞いたことがあるという人は多いのではないでしょうか。グルテンはレクチンの一種なのです。

小麦粉といえば、炭水化物=糖質じゃないの? と首をかしげる人もいるかもしれません。確かに小麦粉の7割前後は炭水化物が占めるのですが、たんぱく質も10%前後含まれています。その小麦のたんぱくがグルテンです。

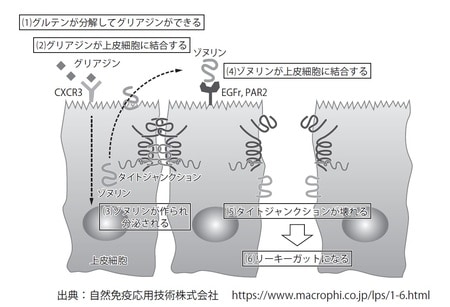

腸は、栄養の吸収(輸送機構)と有害物質から守る(保護機構)という一見矛盾した課題の中で機能していますが、この扉を開くか閉じるかのメカニズムが解明しつつあります。

口から小麦たんぱく質グルテン(レプチンの一種)が摂取されます。グルテンの物質の一つである「グリアジン」が腸上皮細胞に結合します。すると、「ゾヌリンたんぱく質」が過剰に分泌されます。