「視界の鮮明さ」を左右する、眼内レンズの形状

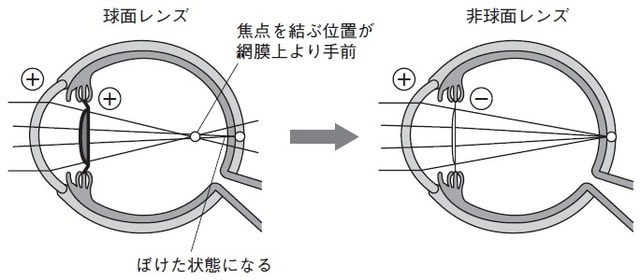

眼内レンズには、レンズ表面が完全な球面である「球面レンズ」と、表面のカーブに特殊な加工がほどこされている「非球面レンズ」があります。

これまで眼内レンズは、表面が球面である球面レンズが主流でした。ただし完全な球面の場合、レンズ中央部に比べ、レンズの周縁部を通る光は屈折が強くなり、網膜で像をむすぶ位置が微妙にずれてしまいます(これを収差〔しゅうさ〕といいます)。これにより、少しピントがぼけた感じになってしまい、特に夜間や暗いところでの視力が落ちるという欠点がありました。

これを補うために開発されたのが、「非球面レンズ」です。レンズ表面のカーブを加工することで収差を少なくし、目に入った光が1点に集まるように設計しているためピントがあい、よりクリアな視界が得られます(図表1)。

また夜間や薄暗いところでの見え方が向上し、グレア(ギラギラ感)やハロー(にじみ)も抑えられるので、夜間に車の運転をする人にも適しています。

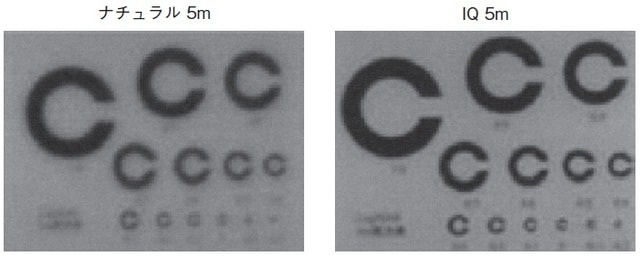

この技術はカメラのレンズや眼鏡などにも用いられていて、最近の眼内レンズも多くが非球面レンズになっています。しかし、あまりにピントをあわせすぎてしまうと、かえってシャープに見えすぎてしまうなど、見える範囲が限られてしまうこともあります(図表2)。人間の目は、少しくらい見えづらいものでも、脳をとおして見やすく処理しています。

また最近は、EDOFレンズなどのようにピントをしっかりとあわさずとも広い範囲が見えやすいレンズもあり、すこしぼけた状態で「ある程度見える」範囲を広げておいたほうが、脳が処理してくれるため、見やすくなるということがあるのです。必ずしも収差や乱視をなくせばよいというわけではないため、医師と相談してください。

乱視を矯正できる「トーリック眼内レンズ」

レンズの形状による視界の鮮明さだけでなく、乱視の矯正も眼内レンズの機能の1つです。

通常の眼内レンズは、近視や遠視については矯正ができます。最近は術前検査の精度が高くなっているため、近視や遠視だけの人は白内障手術をすると、ピントのあうところは裸眼でとてもよく見えるようになります。

しかし残念ながら、通常の眼内レンズに乱視の矯正機能はありません。そのため乱視が強い人は、乱視によるぶれを眼鏡で矯正しなければなりませんでした。そこで開発されたのが、乱視矯正機能を持つ「トーリックレンズ」です。

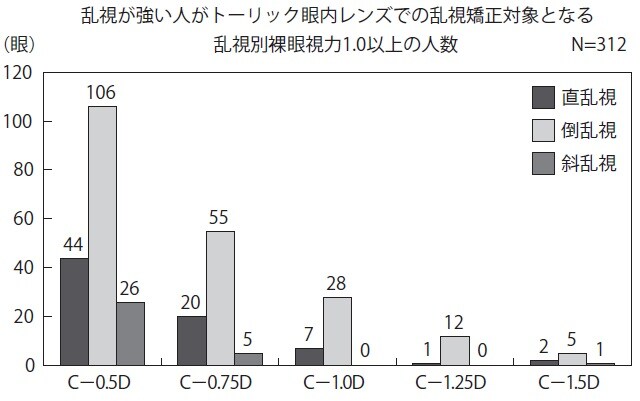

乱視というのは眼の角膜にゆがみがあり、それによってものがぶれたり、ぼやけたりして見える状態です。乱視のある人は意外に多く、角膜のゆがみ方によって直乱視、倒乱視、斜乱視などの種類があります。

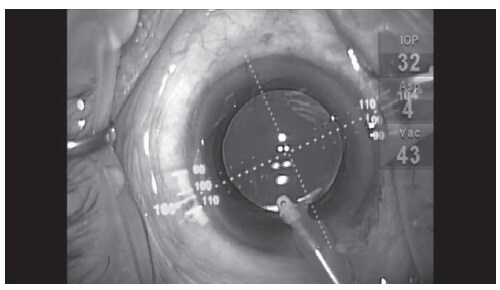

トーリック眼内レンズは、角膜乱視のゆがみを打ち消すような特殊なゆがみをつけたレンズです。これによって乱視の強い人でも、裸眼でよい視力が得られるようになります(図表3)。

トーリックは「患者目線で良心的なクリニック」の証

ただし、乱視のゆがみの量やゆがみの角度などが正しくあっていないと、期待したような効果は得られません(図表4)。手術するときは、乱視矯正技術の高い医療機関で施術を受けることをお勧めします。

またトーリック眼内レンズは保険適用になっていますが、通常の単焦点眼内レンズに比べて価格が高いことと、手術に高い技術を要するわりに診療報酬点数は他の治療と同じで医療機関の費用負担が重く、「トーリック眼内レンズを使うほど、クリニックは赤字になってしまう」ため、とり扱っていない眼科もあります。

そういう意味では、必要な患者のためにトーリック眼内レンズを揃えている医療機関は、患者本位で良心的と考えていいと思います。ちなみに私のクリニックでも、全体のレンズの10%以上の割合でトーリック眼内レンズを使用しています。

市川 一夫

日本眼科学会認定専門医・認定指導医、医学博士

市川 慶

総合青山病院 眼科部長