【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

CT検査とMRI(およびMRA)検査の違い

脳の病気を診断する上で欠かすことのできないCTとMRI/MRAですが、その違いをご存じでしょうか?

どちらも似たような装置に見えますが、実は原理が根本的に違います。CTは「X線」を、MRI/MRAは「強力な磁石」を使用しているのです。

それぞれの具体的な特徴は、以下のようなものが挙げられます。

・放射線被曝がある。

・検査時間が短い(2分程度)。

・予約なしですぐに検査可能。

・急性期出血性病変の診断が容易。

・血管を診断するには造影剤が必要。

・骨が描出できるため骨折の診断ができる。

MRI(磁気共鳴画像(じききょうめいがぞう):Magnetic Resonanse Imaging)、MRA(磁気共鳴血管画像【じききょうめいけっかんがぞう】):MR angiography):MRIを用いて血管像 を描出する方法

・放射線被曝がない。

・検査時間が長い(30分程度)。

・基本的には予約制。

・急性期脳梗塞の評価が正確にできる。

・造影剤を使用することなく、血管を描出できる。

・骨は描出できない。

・ ペースメーカーなどの体内金属がある場合や、閉所恐怖症の方など、検査ができないことがある。

以上のようにそれぞれ一長一短があり、医師は症状、検査目的に合わせて検査を選んでいます。

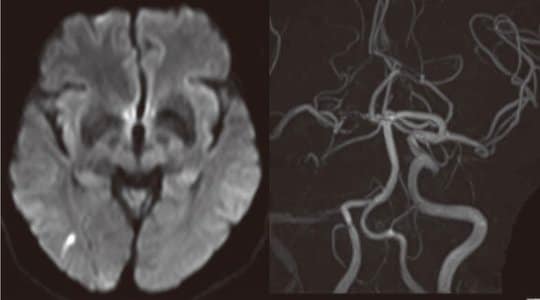

これは50代後半男性(図2)の症例です。

来院までの経過:左の手や足がしびれて、眼の症状もあった。かげろうが上がるようになり、そうして霧がかかったように見えなくなる。これが来るとしびれたようになる。眼は左から始まって、全体に霞みがかかるような感じがある。目の症状が出ると必ずしびれが出る。最終は来院5日前。以前は眼の症状はなかった。ここ最近は症状が強かったため来院。

既往歴:高血圧(177/104,96)、高コレステロール血症、高尿酸血症、閉塞性動脈硬化症。

左図:MRI拡散強調画像 右後頭葉に高信号域を呈する小さな脳梗塞(皮質枝閉塞)。

右図:MRA右内頸動脈閉塞、右中大脳動脈も写りが悪い。