お得な「割引価格」を経済学的に説明すると…

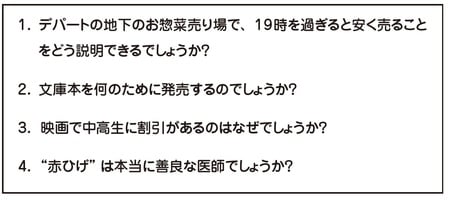

日曜日の19時にデパート地下のお惣菜売り場へ行くと、お惣菜の30%割引きなどをやっています。

このことは経済学的にはどう説明できるでしょうか?

割引価格ですとややお得感があり、本来は外食に行くつもりが、惣菜で済ませておこうか

という気になりますし、つい必要以上に購入してしまうこともあります。日曜日の夕方に売れ残った惣菜は明日になれば腐って商品にならないこともありますから、店側も低価格にして売れ残りを少なくしたいのです。

新刊書を発売して、数年後に文庫本を発売する目的は何でしょうか?

新刊の時は高くて読めなかった人が、多少情報が古くなっていても文庫本なら購入しますので、本来読者とならなかった人が価格を下げることで顧客となります。中高生には映画館の学生割引がありますが、映画館の空席を埋めるための戦略です。

出発日の近い飛行機に空席があると、バーゲン価格にして空席を埋めようとするのも同様です。一人多く乗せた時に生じるコストはピーナツ1袋と炭酸飲料1本程度(=これを限界費用と呼ぶ)ですので、たとえ5000円で乗せても利益に繫がります。最終的には限界費用より1円でも高ければ利益になります。

病院も、病床稼働率を上げるためには、空床があれば、安い価格で提供するとか、CTの検査枠の予約が空いてればやや安めの設定にして、多くの人に検査を受けさせるという手法が考えられますが、これらは公定価格のない自費診療に限られます。

「価格差別化」で、利潤の最大化が可能

このように価格差別化とは、価格設定能力のある(ある程度のマーケット・パワーまたは独占力を有している)企業が、市場において複数の消費者が存在することがわかっている場合に、製品・サービスを、コスト差に基づいたものでない2種類以上の価格差で販売することです。

このような価格設定により、企業は自らの利潤を最大化することが可能となります。赤ひげは貧乏な人には安い値段で医療を施し、お金持ちから高額な医療費を徴収するという医師の鑑のように言われています。しかし、お金持ちから10万円、貧乏な人から1000円をとって、10万1000円稼ぐほうが、2人を一律1万円にして2万円稼ぐよりも収益は増加します。

したがって赤ひげは“価格差別化戦略を行って、収益の最大化を図っている”悪徳医師とも考えられるわけです。

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】