株式の評価額が高く、生前移転が難しいM社のケース

株式会社水野酒造(M社)は、水野家先祖代々500年以上続いている長寿企業で、昭和時代に入ってからの高度成長期に株式会社化し、水野一族がオーナー経営者として支配してきました。

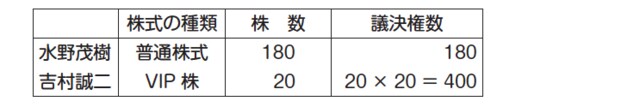

しかし、現経営者である水野茂樹(72歳)の代になって直系血族が途絶えてしまい、一昨年に従業員であった吉村誠二(45歳)を養子に迎えることで何とか後継者を確保したものの、M社の株式の評価額が高くなっているため吉村への生前移転が難しく、現在では水野の所有株式200株(M社の全株式)中の20株を吉村に移転しているのみの状態です。

ところが水野が70歳になった頃から体調を崩すようになってきて、昨年末に急遽吉村に代表取締役を交替し、水野は取締役会長職に退いたのですが、現時点では吉村の持株は全体の10%に過ぎず、吉村に養父に対する遠慮が残っていることもあり、なかなか自らの判断で経営を進めることができず、逆に水野から見た場合には、吉村にすべての権限を託してしまうのは時期尚早との想いもあるようです。

後継者が親族ではないため、株式譲渡が不十分・・・

M社にとって最大のリスクは、90%の株式を保有する筆頭株主である水野が、もし今後、認知症になって判断能力がなくなった際に発生する諸問題でしょう。

一般的に株式会社の株主総会での決議要件(会社法第309条)は、普通決議と呼ばれる日常的な決め事(会社の決算承認、役員の改選etc.)に関しては定足数と決議要件がいずれも議決権の過半数、特別決議と呼ばれる重要な決め事(定款変更、増資etc.)に関しては定足数が議決権の過半数、決議要件が議決権の3分の2となっており、M社がこのままの株主構成であれば、水野が認知症になって決議に参加できない場合、10%の株式しか保有していない吉村一人では株主総会自体が開催できず、結局何一つ会社の業務執行ができないということになってしまいます。

ただ、普通決議に関しては、定款を変更して定足数を排除することが可能(会社法第341条により、役員の選解任を除く)なので、一定範囲での対策が取れますが、特別決議及び役員の選解任決議に関しては定足数を3分の1未満にしてはならないとの規定があって、いずれにしても吉村一人ではどうしようもない状況が生じてしまうのです。

水野が認知症になった場合には、家庭裁判所に申立をすれば成年後見人が選任されるので、日常的な財産管理に関しては後見人の権限で行うことができるようになりますが、後見人には会社の経営に関与する権限はありませんし、現実に水野に代わってM社の株主としての権利を的確に行使させることは困難なので、後見制度ではこの問題は解決できないのです。

VIP株を活用して「議決権」を譲渡

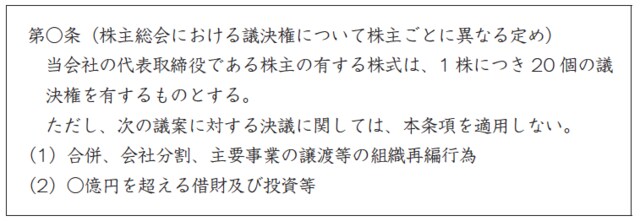

水野の意思能力がしっかりしているうちに株主総会を開催し、定款を変更して、代表取締役である吉村の持株について、これを特定の重要議案(合併や多額の借財etc.)を除く通常の決議につき、1株あたり20個の議決権を持つVIP株とします。

これにより、吉村は400個の議決権を有することになり、180議決権のままの水野に対して、総議決権の3分の2以上を保持できますので、普通決議及び特別決議の大半については、自分一人で決議可能となります。

また水野は、特別に重要な決議については、吉村のVIP条項から除外されていることから、従前通り自分の意思で決議することができるため、実質的な「拒否権」を有することとなり、かつ拒否権付種類株式とは違って登記されませんので、外部者に規定内容を知られることなく手続きを進めることができます。

[図表1]属人的株式による対策

[図表2]定款抜粋

ただ、今後の問題として、水野が認知症になった際に、定款後半にある「拒否権条項」が生きたままであると、吉村が重要決議をすることができない状態に陥ってしまうおそれがあります。その対策として、例えば拒否権条項について「設定から1年間」とかの有効期間を付けておくことや、水野が被後見状態になることを条件として株式の売買予約契約(株主間契約)を締結しておくこと、さらに水野の持株について取得条項付株式に変更しておく方法なども合わせて検討しておく必要があるでしょう。

そして今後は、水野が吉村に対して段階的に株式を譲渡して行っても良いでしょうし、もし他に相続人が存在しないのであれば相続まで待つという方法もありますし、他に相続人が存在するのであれば遺言や死因贈与契約で吉村への株式移転を確定しておく方法も考えられるでしょう。

このように、VIP株を活用することによって、持株比率の少ない株主が会社を実質支配することもできますし、逆にVIP条項を制限することによって既存株主に実質的な拒否権を与えることもできるなど、種類株式と同様の機能を発揮させることが可能になるのです。

ただし、VIP株のような属人的株式については、まだ研究が進んでおらず、実際の活用例は数少ないため、専門家や金融機関等の間でも導入慎重論が根強く残っていることには注意しなければならないと思います。しかし、このような規定が存在するということ自体が、会社法が持つ自由な発想の表れでもあるので、活用できる場面では大いに活用すべきというのが正しい見解なのではないでしょうか。