「自筆証書遺言」は、15歳以上なら誰でも作成可能

日本国民は、一五歳になれば誰でも独力で「遺言」を書くことができます。「遺言(書)」と題名をつける必要はありませんが、「遺言(書)」と表題をつけた方が、わかりやすいと思います。

書く紙は、何でもよく、広告チラシの裏に書いても、有効な「遺言」となります。何で書くかも自由で、鉛筆書きも有効ですが、明確を期すことからはペンで書くべきです。これが「自筆証書遺言」です。

今までは、遺言者が必ず全文を手書きで書かなくてはなりませんでしたが、改正法では、平成三一年一月一三日以降に作成される「財産目録」の部分については、自書ではなく、パソコン等による活字でもよく、さらには、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を添付してもよいことになりました。ただし、自書以外の財産目録については、各ページ毎に、遺言者が署名・捺印しなくてはなりません。

遺言者の財産を誰に承継させるかを書いた部分が「遺言」と認められますが、前述したように、遺言者が、どうして、そのような内容の「遺言」を書くに至ったかを説明する部分(「付言事項」と言います)を併せて記載した方が、相続人たちに対して、より説得的になりますし、相続人たちの了解も得られやすいと思います。

夫婦であろうとも、「遺言書」は、それぞれが別に書かなくてはならず、二人で一緒に書いた「共同遺言」は無効です。

「遺言」には、それを書いた日付も必ず記載しなくてはなりません。日付の特定できないものは無効となります。「平成三〇年八月吉日」などと書いた「遺言書」は無効です。

前述したように、我々は、何度でも「遺言書」を書き直すことができ、破棄されていない同一の遺言者の「遺言書」が複数見つかったときには、日付の一番新しい「遺言書」の内容が有効な遺言となります。

「遺言書」には、遺言者の氏名を自署するとともに、その印鑑を押さなくてはなりません。この印鑑は、実印に限らず、認印でも有効とされています。しかし、最高裁判所は、「押印」の代わりに、「花押」が記載されている遺言は無効であるとしています。

「遺言」には、どのような財産があるか、それを誰にあげるのかを明記します。土地・建物の不動産の場合、登記簿謄本の記載どおりにその所在地等を書くべきですが、少なくとも、どの土地・建物なのかが特定されなくてはなりません。預金については、どの銀行の何支店にあるどんな預金なのかを書くべきです。株式等の有価証券についても、その内容を明記すべきです。

不動産、預金、有価証券、貴金属等を個別的に「○○を○○に相続させる」と記載した場合、記載漏れの遺産があった場合には、それを誰が承継するのかが問題となりますから、遺言書には、「その他の遺産については○○に相続させる」との条項を記載しておくべきです。

「遺言」を作成する際に間違った記載をした場合には、厳格な加除訂正の方式が要求されていることから、もう一度書き直しをすべきです。

「自分の全財産を妻に相続させる」と書いてあるだけの遺言も、有効な遺言として扱われます。ただし、後述のように、他の相続人である子供たちには「遺留分」が認められており、子供たちから、クレームが入る可能性があります。「遺言」で、自分の財産を、相続人に承継させる場合には、「〇〇に○○を相続させる」と書き、相続人以外の人に承継させる場合には、「〇〇に○○を遺贈する」と書きます。

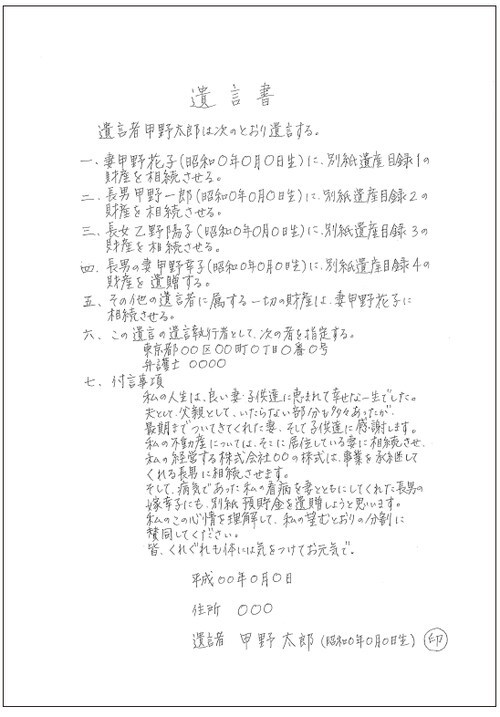

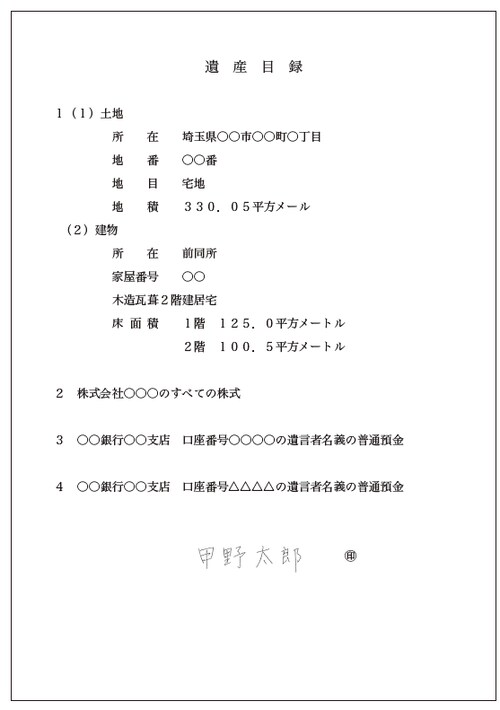

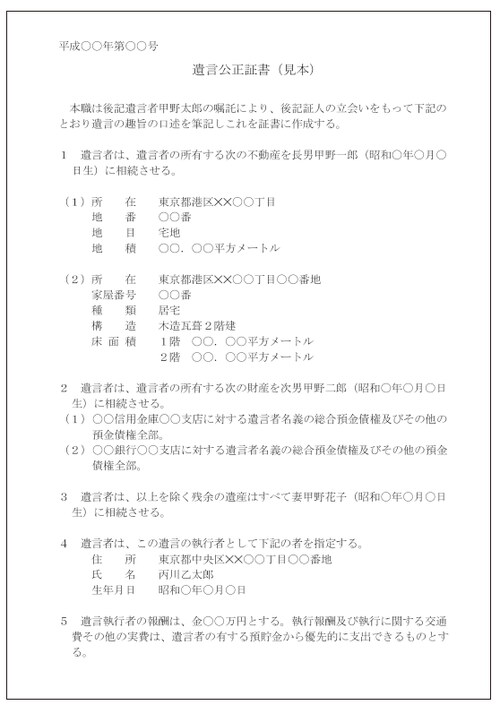

以上、財産目録以外の全文を自書する「遺言」が「自筆証書遺言」です(図表1)。

[図表1]遺言書

「自筆証書遺言の法務局保管制度」がスタート

前述のように、自筆証書遺言は、簡単に作成できるものです。

しかし、作成後、遺言者が貸金庫等に入れて保管する場合はともかく、作成後に、それを紛失・亡失してしまったり、関係者に廃棄・隠匿・改ざんされるおそれがあります。

そこで、それらのおそれを払拭し、遺言書作成の利便性を高めるために、「自筆証書遺言の法務局保管制度」がスタートすることになりました。

この制度は、遺言者が、法務省令でこれから定まる様式に従って作成した無封の自筆証書遺言を持って、最寄りの法務局に、自身で出頭します。

それに対して、法務局の担当者は、出頭者が遺言者自身であることを確認し、さらに、持参した「遺言書」が自筆証書遺言の有効な形式を満たしているかをチェックします。

この審査を経た自筆証書遺言の原本が法務局に保管されます。同時に画像データ化され、遺言書保管ファイルで保管・管理されます。

遺言者は、保管してもらった遺言書をいつでも撤回できますし、再度、新たな「遺言書」を法務局に保管してもらうこともできます。

遺言者が死亡した場合には、相続人や受遺者等の関係者は、保管ファイルに記録されている「遺言書情報証明書」の交付請求をして、遺言書の内容を確認することができます。そして、法務局は、相続人の一人にこの「遺言書情報証明書」を交付した場合は、そのことを、他の相続人等の関係者に通知することになっています。

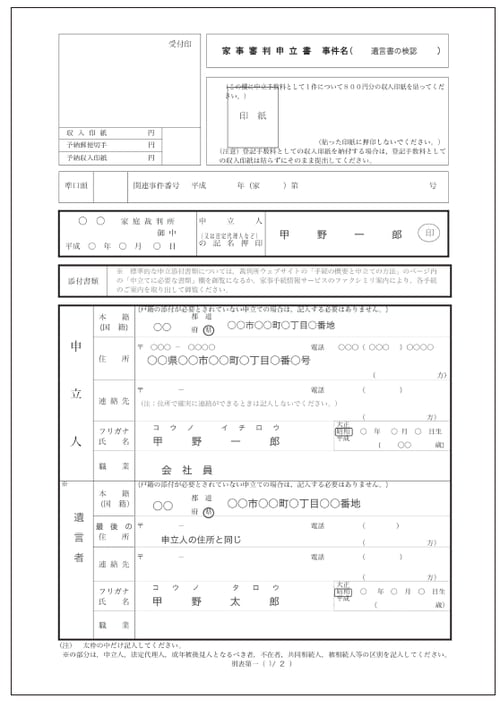

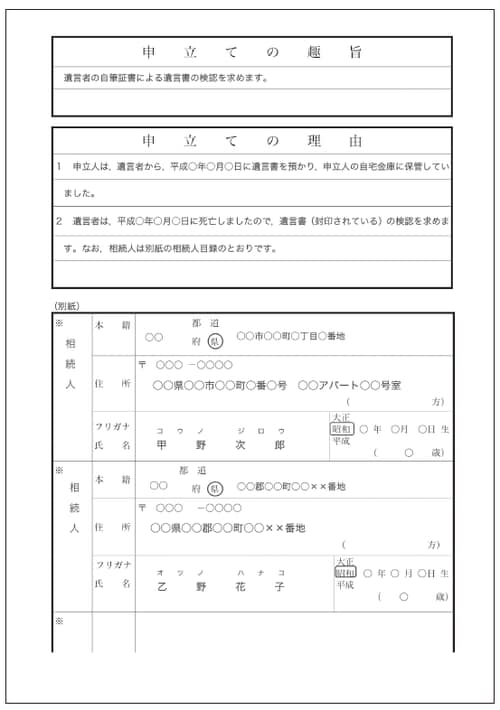

自筆証書遺言については、これまで、次に述べる公正証書遺言については不要とされていた裁判所の検認手続が要求されていました。「検認」とは、遺言者の死後、その自筆証書遺言を保管していたり、発見した者が開封することなく、そのままの状態で、その遺言書を家庭裁判所に提出して、「遺言書」が存在することを確認してもらうものです(図表2)。

[図表2]家事審判申立書 事件名(遺言書の検認)

「遺言書」の提出を受けた裁判所は、遺言者の相続人全員を裁判所に集めて、封をしている「遺言書」ならそれを開封して、その存在を確認し合います。しかし、この「検認」の制度は、「遺言書」が有効か無効かを判断するものではありません。

「検認」期日には相続人全員が一同に招集されることから、例えば、遺言者の先妻の子と、後妻と後妻の子が顔を合わせなくてはなりません。

この「検認」の手続を怠ったからといって「遺言」自体は無効にはなりませんが、怠った者には「過料」の制裁が課されます。

しかし、法務局に保管された自筆証書遺言については、この検認手続が不要とされました。すなわち、法務局に保管された自筆証書遺言は、その「遺言書情報証明書」を呈示すれば、それで不動産登記も銀行預金の払戻しも可能となります。

自筆証書遺言を法務局に保管してもらうには、「実費」程度の手数料がかかります。

この「自筆証書遺言の法務局保管制度」は、二〇二〇年七月より施行されることになっています。

公証人役場の公証人に作成してもらう「公正証書遺言」

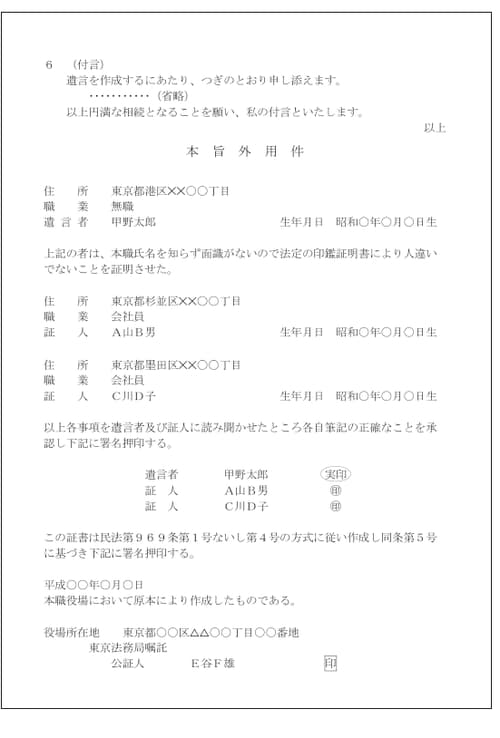

これに対して、公証人役場の公証人に作成してもらう「遺言書」が、「公正証書遺言」(図表3)です。

[図表3]公正証書遺言(見本)

「公証人」は、公務員であり、主に裁判官や検事を退官した方が就任しています。

「公正証書遺言」を作成してもらう場合、遺言者の他に、二人の「証人」の立会いが必要となります。遺言者の相続人や、その遺言で遺産をもらう受遺者等は、この「証人」にはなれません。

公証人に、どのような遺言を作成したいのかを説明すると、後は、公証人が適法な「遺言書」を作成してくれます。個々の遺産を明記せずに、「遺言者の全財産をその長男に相続させる」というような他の相続人の遺留分を侵害する「遺言」も作成してくれます。

自分で署名することができない状態になっている方でも、公正証書遺言を作成してもらうことができます。

公正証書遺言は、遺言者が証人二人とともに、公証人役場に出向いて行って作成してもらうのが通常ですが、遺言者が入院したり施設に入っている場合には、公証人に、そこへ出張してもらうこともできます。作成してもらう際には、遺産の額によって異なりますが、数万円の費用がかかります。

作成に費用がかかりますが、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するものであり、その有効性が担保されていますし、公証人役場にその原本が保管され、その存在・内容が明確です。

公正証書遺言だと、その「遺言書」があるだけで、銀行もその内容に従った預金の払戻しに応じてくれますし、法務局(登記所)も、その内容に従った相続登記をしてくれます。

「公正証書遺言」を作成した後の日付で、内容の異なる「自筆証書遺言」が発見された場合には、後の日付の「自筆証書遺言」の内容が有効となります。

久恒三平

久恒三平法律事務所 所長

弁護士