配偶者や子は、被相続人の財産の二分の一が「遺留分」

第5回、第6回で述べたように、私たちは、「遺言」を作成して、誰に、何を相続させるかを、自由に決めることができます。

しかし、民法は、兄弟姉妹以外の相続人については、被相続人がどんな「遺言」を作成しようが、「自分の遺留分を確保したい」と申し出れば、その分は取得できるということになっています。この法定相続人の取得が保障されている分を、「遺留分」と言います。妻(夫)や子については、被相続人の財産の二分の一が「遺留分」になっていますが、父・母のみが相続人の場合は、「遺留分」は被相続人の財産の三分の一となっています。

この「遺留分」は、主として、被相続人が「遺言」を書いた場合に問題となるのですが、それに限らず、「遺言書」はなくとも、被相続人が、生前に、多大な贈与をしてしまい、そのせいで、相続する遺産が少なくなったという場合でも、生前贈与を受けた人に対して、「自分の遺留分を確保したい」と言うことができます。

では、「遺留分」がいくらになるかはどのように判断するのでしょうか。

被相続人の死亡時に、遺産がプラスマイナスでいくらになるのかということに加えて、その被相続人が死亡する前一年間になした贈与の分も加えて、遺留分の対象財産とすることができます。さらに、相続人については、被相続人から、その相続人の一人が、生前に、特別な贈与を受けていた場合(後述する「特別受益」にあたる場合)には、今までは無限定に遺留分の対象となっていましたが、改正法は、相続開始前一〇年間に限定して、それらの贈与の額も加算できるとしました。

このようにして、被相続人の死亡時の財産プラス生前の贈与分を加えた総額から被相続人の負債を引いたものに対して、その被相続人の財産の二分の一(相続人が父母のみの場合は三分の一)に対する法定相続分が「遺留分」ということになります。

遺留分の確保は、各自が個別に申し出る必要がある

この「自分の遺留分を確保したい」ということは、相続人各自が、個別に申し出なければなりません。この申し出を「遺留分侵害額請求」と言います。「遺留分侵害額請求」を行使しない相続人については、その遺留分を取得できません。「遺留分侵害額請求」の申し出(意思表示)は、その相続人の遺留分を侵害している受遺者(遺言で遺産をもらい受けることになっている人)あるいは、受贈者(生前に財産をもらい受けた人)に対して行わなくてはなりません。自分の「遺留分」を確保するためには、まず受遺者に対して請求し、それでも「遺留分」に足りなければ受贈者に対して行います。何件かの生前贈与がなされている場合には、後の受贈者に対して侵害額請求していかなくてはなりません。

被相続人から不動産や株式を承継した者に対して、相続人から「遺留分侵害額請求」がなされた場合、今までは、その不動産や株式は、承継した者と侵害額請求した者との「共有」となるとされていたのですが、改正法では、侵害額請求した他の相続人は、受遺者等に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求ができるのみとしました。すなわち、「遺留分減殺請求権」ではなく「遺留分侵害額請求権」が発生するに過ぎないとしたのです。中小企業の経営者から自社株を遺贈された者は、侵害額請求者に対して承継した株式を共有することなく相当額の金銭を支払えばよいことになったことから、「中小企業の事業承継」がより円滑になったと評されています。

なお、侵害額請求された者が、直ちに侵害額を支払えない場合には、裁判所に申し出れば、一定の期間、支払を猶予してもらえることになりました。

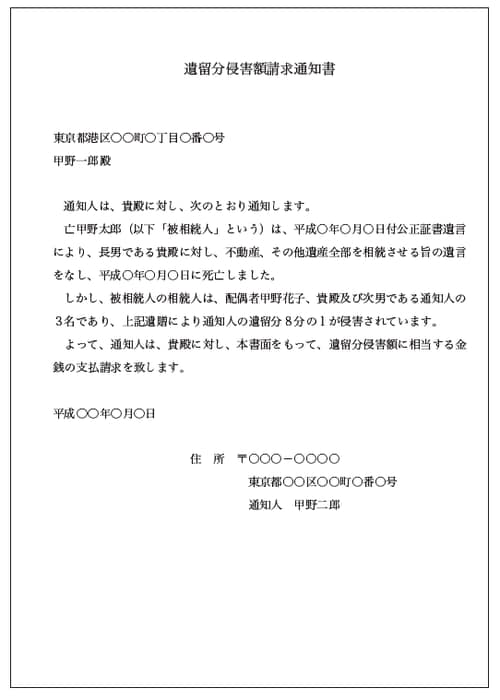

遺留分の侵害額請求の申し出(意思表示)は、相続が開始し、自分の遺留分が侵害される遺贈や生前の贈与があったことを知った時から一年以内に行使しなくてはならないことになっています。この申し出は、明確を期すためには書面ですべきです(図表1)。

[図表1]遺留分侵害額請求通知書

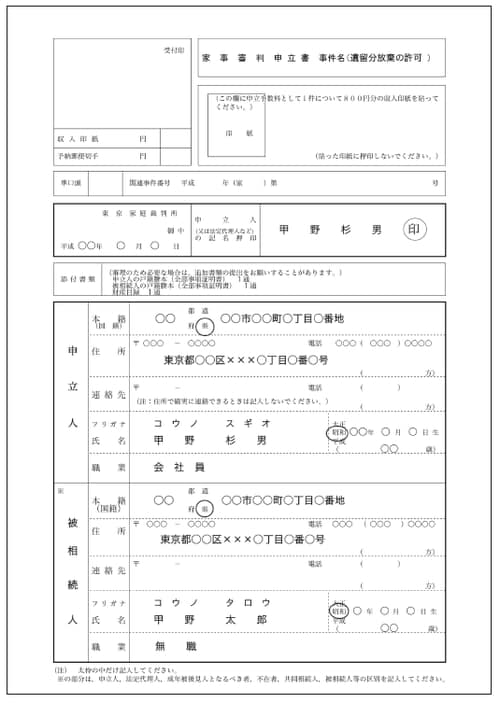

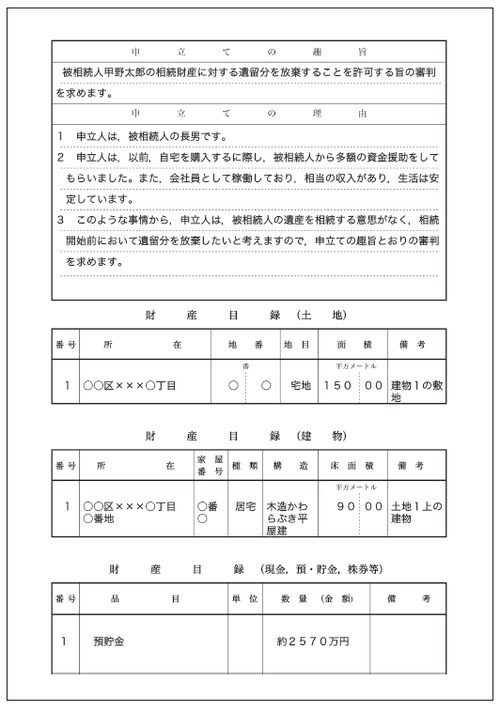

相続人が、被相続人の死亡後に、自分の遺留分を放棄することは自由にできますが、被相続人の生前に、この遺留分を放棄するには、家庭裁判所の「許可」が必要です。被相続人とすれば、自分の相続人たちに、生前に、遺留分を放棄してもらって、「遺言」を書けば、完全に有効な遺言となり、相続対策になりますが、それには、家庭裁判所の許可を受けなくてはなりません(図表2)。

[図表2]家事審判申立書 事件名(遺留分放棄の許可)

なお、前述しましたように、「自分の全財産を〇〇に相続させる(遺贈する)」という遺言も有効であり、この内容で、公証人に公正証書遺言を作ってもらうこともできます。

そして、公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言の場合、裁判所の検認を経なくとも、銀行や法務局は受理して、その内容で処理してくれます。

しかし、後に他の相続人たちが自分たちの「遺留分」が侵害されていることを知ったら、その時から一年間は、「遺留分侵害額請求」を受けることになります。

久恒三平

久恒三平法律事務所 所長

弁護士