今回は、被用者年金の「一元化」の概要等について見ていきます。※本連載では、特定社会保険労務士の三宅明彦氏、三平和男氏、深澤理香氏の共著『年金・医療保険・介護保険のしくみがわかる本〔第2版〕』(法学書院)の中から一部を抜粋し、平成27年に一元化された年金、そして医療保険・介護保険のしくみや手続きの基礎知識を解説します。

一元化後の厚生年金の被保険者種別は4種類

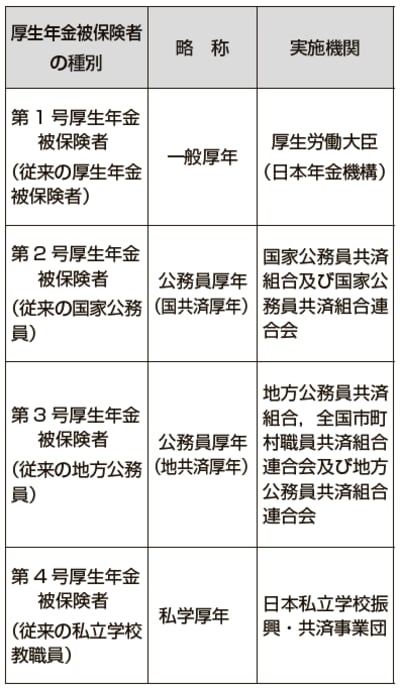

一元化後の厚生年金は、各共済組合からの移行者がいるために、4種類の被保険者種別(第1号~第4号)に分けて、区別をすることになりました。また、国民年金の被保険者種別(第1号~第3号)と混同しないように略称が付けられています。以下に、その区別等を一覧表で記します。

[図表1] 厚生年金の被保険者種別

なお、地方公務員の夫に扶養されている妻は、正確には「第3号厚生年金被保険者の国民年金第3号被保険者」ということになり紛らわしいですが、略称を使えば「地共済厚年の国民年金第3号被保険者」となります。

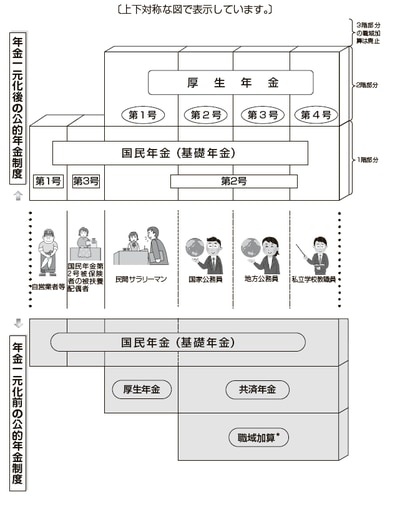

[図表2] 公的年金制度の体系~一元化の前と後~

被用者年金一元化の内容

厚生年金に統一

厚生年金に公務員及び私立学校教職員も加入し、2階部分(報酬比例部分)は厚生年金に統一されました。

保険料率の統一

共済年金の1・2階部分の保険料率は厚生年金に揃えます。厚生年金と同様に毎年0.354%ずつ引上げ、公務員は平成30年に、私立学校教職員は平成39年から18.3%になります。

例外

遺族年金等の給付要件の差は、原則として厚生年金に揃えることになりますが、一部共済年金に揃える事項があります。

退職等年金給付

公的年金としての3階部分(職域加算)を廃止し、退職金制度として新たな3階部分の年金が導入されました。新たな3階部分の年金は、労使折半の拠出による「年金払い退職給付(退職等年金給付)」で、半分は有期年金・半分は終身年金になります。

社会保険労務士

法政大学社会学部卒業後、サラリーマンを経て、1992年に社会保険労務士資格を取得し開業。各金融機関や社会保険労務士会にて年金セミナー・年金研修・年金相談講師を主に行い、企業の労務管理や雑誌の執筆も行っている。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載老後に損をしないための「年金・医療保険・介護保険」の基礎知識

社会保険労務士

明治大学法学部卒業後、銀行勤務を経た後、社会保険労務士事務所に勤務し、1990年社会保険労務士資格を取得。1993年独立開業。2012年には、明治大学大学院経営学研究科博士前期課程修了。現在、全国社会保険労務士会連合会代議員、東京都社会保険労務士会常任理事で研修委員長を務める。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載老後に損をしないための「年金・医療保険・介護保険」の基礎知識

社会保険労務士

東京理科大学大学院理学研究科修士課程(応用物理学専攻)修了後、研究開発職に従事。2004年社会保険労務士資格取得。中小企業の労務管理、個人や行政機関での年金相談の他、社会保険労務士総合研究機構(全国社会保険労務士会連合会)にて労働や社会保障に係る研究テーマに取り組む。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載老後に損をしないための「年金・医療保険・介護保険」の基礎知識