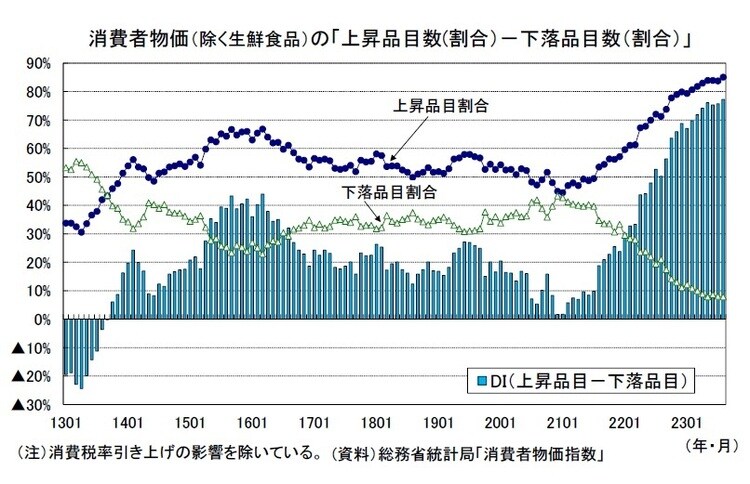

2.物価上昇品目の割合は8割越えが続く

消費者物価指数の調査対象522品目(生鮮食品を除く)を前年に比べて上昇している品目と下落している品目に分けてみると、8月の上昇品目数は444品目(7月は437品目)、下落品目数は41品目(7月42品目)となり、上昇品目数が前月から増加した。

上昇品目数の割合は85.1%(7月は83.7%)、下落品目数の割合は7.9%(7月は8.0%)、「上昇品目割合」-「下落品目割合」は77.2%(7月は75.7%)であった。

3.コアCPI上昇率は9月以降、2%台の推移が続く見込み

ガソリン、灯油等に対する燃料油価格激変緩和措置の補助率は6月以降、段階的に引き下げられ、9月末には終了する予定となっていたが、円安、原油高の再進行を受けて、政府は同措置の延長を決定した。

ガソリン店頭価格は9/4には1リットル当たり186.5円(全国平均、レギュラー)と過去最高値を更新したが、補助率の見直しにより9/19には182.0円となり、10月中には175円程度まで低下する見込みとなっている。

また、23年2月から実施されている電気・都市ガス代の激変緩和措置は、10月(9月使用分)に値引き額が半減されることが決まっていたが、これも年末まで延長された。

足もとのガソリン店頭価格は、補助金がなければ1リットル当たり200円を超えており、円高、原油安が大きく進まない限り、年末でも175円を大きく上回る。

また、補助額が一定となっている電気代、都市ガス代は、燃料価格の上昇を反映し今後は上昇することが見込まれる。年末までとなっている激変緩和措置は年明け以降も継続される公算が大きい。

このため、エネルギー価格は当面政策的に抑えられるが、コアコアCPIが5ヵ月連続で4%台の伸びとなるなど、基調的な物価上昇圧力は依然として強い。

3ヵ月連続で前年比二桁のマイナスとなっている輸入物価は、足もとの円安・原油高を受けて上昇に転じる可能性が高い。前年の伸びが高かったこともあり、財価格の前年比上昇率は鈍化することが見込まれるが、そのペースは緩やかなものにとどまるだろう。

また、サービス価格は前年比2.0%と、23年のベースアップと同程度の伸びとなったが、長期にわたって価格が据え置かれてきたこともあり、上昇ペースがさらに加速する可能性が高い。

コアCPI上昇率は、エネルギー価格の下落率拡大を主因として9月に3%を割り込んだ後、23年度中は2%台で推移することが予想される。

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】