「川の氾濫が起きるような場所」に人が住み始めたワケ

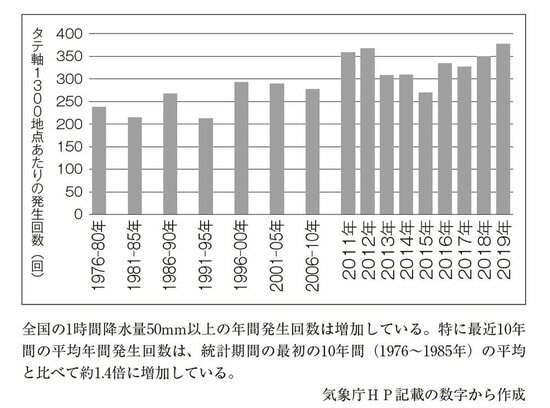

大雨による洪水災害がここ数年全国でひどくなってきている。気象庁のデータでは、「滝のように降る」とされる1時間降水量が50ミリ以上の雨の平均年間発生回数が、国内で2010~19年は統計を取り始めた1976~85年の約1.4倍に増えている[図表1]。

ただし過去にもこのような天候が「荒れる」ことや、逆に日照りが続き干ばつが続いたりしたことは、古今東西記録には多く残されている。

だから地球の歴史から言えば、このように「荒れる」ことの方が通常状態で、逆に高度成長期と言われていた戦後の何十年かが、地球や日本列島では例外的な、安定していた時代だったのかも知れない。

しかし被害が大きくなったのは人口が増え、人の住むエリアが広がったことや、狭い地域に過密な状態で住むようになったからでもある。

そもそも人も住まず田畑もないようなところならば川が氾濫しても土砂崩れがあっても被害はない。川の氾濫が起きるような場所には、すなわち自然災害リスクの高い所には人間は住まないものだったが、今はそうではない。

なぜそのようなところに住むようになったのだろうか。

ひとつはもともと安全だと思われていたところが危険になってきたケースで、河川や潮流による浸食が長い年月続くことで徐々に地盤が沈下したり脆くなるなどの自然の変化によるものがある。

また人が自然に手を加えることによって危険になったものもある。地下水汲み上げによる地盤沈下がその最たるものだが、ダム建設や河川改修などといった、農地の確保や灌漑、洪水調整などを目的に行った自然改良も、地域によっては逆にリスクが高まったということもある。さらに近年、地球温暖化による海面上昇で、高潮などのリスクが高まったこともある。

そしてもうひとつは、近年最初からリスクのあったところに人が住むようになったことだ。

人口が増え、核家族化が進み、大勢の人が新たに住む場所を見つけなければならなくなったときに、手ごろなコストで住居を定めようとすると、自然災害上危険なところにも住まなければならなくなることもあった。

戦後の高度成長期には、たまたま気候も安定していて大きな自然災害が少なかったせいか、あまりそのことに考慮が払われなかったのかも知れない。