円高・円安は、消費者にとってどのような影響を与えるのでしょうか。いままで通り頑張って働いているのに生活が苦しくなってきた会社員の「円やすお」氏と、エコノミストの「永濱利廣」氏とともに、円高・円安が日本経済に与える影響について見ていきましょう。

円安の効果は、「1年遅れ」でやってくる

やすお:日本経済全体から見ると、円高・円安どちらのほうが良いんでしょうか?

永濱:マクロ経済全体で考えれば、円安になったほうが良いですね。GDPも増えやすいし、税収も増えやすいからです。

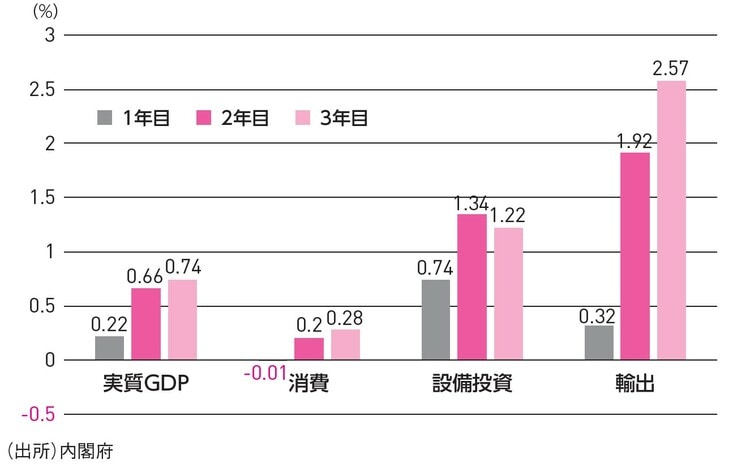

それを計算したのが、以下のグラフ([図表1])です。

やすお:これは…?

永濱:内閣府が公表している最新のマクロ経済モデルです。いろんな変数が動いたときに、どれだけ経済に影響が及ぶかを計算したものです。

そのうち、2016年までの長期の時系列データをもとに、円安が10%進むときの影響を計算したのが、[図表1]です。

ここからわかるのは、まず円安はGDPにはプラスに働くことです。1年目で0.22%のプラス、2年目で0.66%、3年目で0.74%と増えていきます。

やすお:なぜ、このように増えていくのですか?

永濱:ちょっと内訳を見てみましょうか。

一番わかりやすいのが輸出です。2年目に1.92%、3年目に2.57%とかなり増えていますよね。

実は円安になっても、すぐに輸出が増えるわけではありません。まず、円安になって最初に何が起きるかというと、輸入品の値上がりです。その後、日本が海外に売るモノが安くなることで輸出の量が増えるのですが、少しタイムラグがあり、1年ほど遅れます。

これを「Jカーブ効果」といいます。

やすお:円安になると、国内の設備投資も増えていますね。

永濱:なぜかというと、円安の場合は、海外で作るよりも国内で作るほうが国際競争力は高まるからです。だから国内の設備投資が増えやすくなります。

やすお:グラフを見ると、消費は微増かな。

永濱:円安になると食料やエネルギーの値段が上がるので、1年目はマイナスになりますが、2年目以降はプラスに転じます。GDPがプラスになると、輸出関連企業を中心に企業も儲かりやすくなりますし、物価上昇で賃上げも進みやすくなります。その結果、収入が増えていきます。

すると消費が増やせるので、2年目以降は個人消費がプラスになるのです。