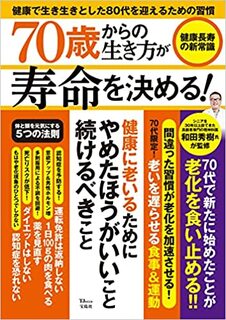

日頃の薬や毎年の健康診断、当たり前と思っておいたことを一度振り返ってみると意外なことがわかるかもしれません。健康的な老後を過ごすために、70代ですべきことを「こころと体のクリニック」院長の和田秀樹氏が健康的な老後の過ごし方について解説します。※本連載は和田秀樹氏の共著『70歳からの生き方が寿命を決める!健康長寿の新常識』(宝島社)から一部を抜粋し、再編集したものです。

75歳以上の4割、5種類以上の薬を服用

高齢になると複数の持病を持つ人が増加。それにともない、薬局で処方される薬の種類と量も多くなります。

75歳以上では、5種類以上の薬を服用している人が4割以上にも達しています。これを「多剤服用」といい、多剤服用によって副作用などの有害事象を起こすことを「ポリファーマシー」と呼び、近年、問題になっています。

たとえば血圧や血糖値を下げる薬を処方されたとき、薬で正常値まで下げてしまうと、体がだるくなったり、頭がぼーっとしたりすることがあります。降圧剤や血糖降下薬を飲むことで将来的に心筋梗塞や脳梗塞を予防することにはなりますが、日本人の死因1位はここ40年ほどがんです。

心疾患、脳血管疾患の多い欧米に倣って、がんのリスクの高い日本人が、体の不調を我慢して降圧剤や血糖降下薬を飲み続けるのには疑問がつきまとうといえます。

とはいえ、専門家である医師に「薬をやめたい」と言うのは勇気がいるもの。いま自分が飲んでいる薬に少しでも不安や疑問を感じているのであれば、まずは「薬の量を半分に減らしたい」と相談するところから始めてみましょう。

また、つい忘れがちなお薬手帳には重要な情報が満載なので、お薬手帳を活用して、それぞれの薬に対して自分の体がどのように反応したのかを把握。また、自己判断で薬を減らしたり、中断するのはなるべくやめましょう。

毎年、健康診断を受けるのは世界でもめずらしい

日本では年に一度、健康診断を受けるのが通例となっていますが、欧米では公的に健康診断を実施している国はほとんどありません。基本的には、体調不良やけがなどがあったときに個人で医療機関の診療を受けるのが常です。

日本の健康診断の始まりは1912年

当時、問題となっていた結核や赤痢などの感染症の拡大を防ぐ目的で導入されました。その後、徐々に検査項目が追加され、いまでは50~60にも上る検査が行われています。

その中には、現在では激減している結核を調べる胸部X線検査もいまなお行われています。そして胸部X線検査は、肺がんの発見率は極めて低いことが報告されています。はたして、これらの検査は本当に毎年受け続ける必要があるのでしょうか。

日本人の死因1位…「がん」の検診

現在、国が推奨しているがん検診は、胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がんの5つ。これらはほとんどの市町村で公費によってまかなわれており、一部の自己負担で受けられるようになっています。

すべて受ける必要はありませんが、自分が気になっているものだけを受けてみるのは有益でしょう。また、予測できない突然死を防ぐためにおすすめしたいのは、心臓ドックと脳ドックです。この2つは保険適用にはなりませんが、3年に一度受けておくことで、心疾患、脳血管疾患のリスクはぐっと減らせるでしょう。

精神科医

1960年生まれ。1985年東京大学医学部卒業。

精神科医、臨床心理士、受験アドバイザー、映画監督、ラジオパーソナリティ、YouTuberなど多くの顔を持つ。

著書に、『80歳の壁』(幻冬舎新書)、『受験は要領 たとえば、数学は解かずに解答を暗記せよ』(PHP文庫)ほか数々のベストセラーがある。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載70歳の危機を乗り越える、健康的な老後の過ごし方