【関連記事】全財産が吹き飛び、返しきれない負債まで…「1Rマンション・一棟アパート投資」失敗の恐怖

トラブルを起こさない入居者は「意外と少ない」

毎月の家賃をきちんと支払い、室内はいつも清潔に保ち、住人間のトラブルも起こさない…。そんな賃借人が賃貸物件オーナーの理想像ではないでしょうか。しかし、そんな好条件をすべて兼ね備えた優等生はなかなかいないのが実情です。多くの賃借人が何かしらの問題を起こし、オーナーを悩ませるものです。

家賃滞納のトラブルは入金チェックですぐに気付けますが、賃借人が賃貸住宅内で日々どのように暮らしているかまでは、なかなか読み取ることができません。

たとえば真夜中にTVやオーディオを大音量で視聴している、賃貸借契約で「禁煙」と取り決めしている室内で常習的にタバコを吸っている、慢性的に体調が悪く毎日寝込んでいるなど、隣室の入居者からの指摘やクレーム、最悪は事件・事故が起こってからでないと発覚しないケースがほとんどです。そういったトラブルの代表的なものが「騒音」「火災」そして「孤独死」です。

下記、対応と注意点について見ていきましょう。

「騒音」のクレーム…オーナーの対応は?

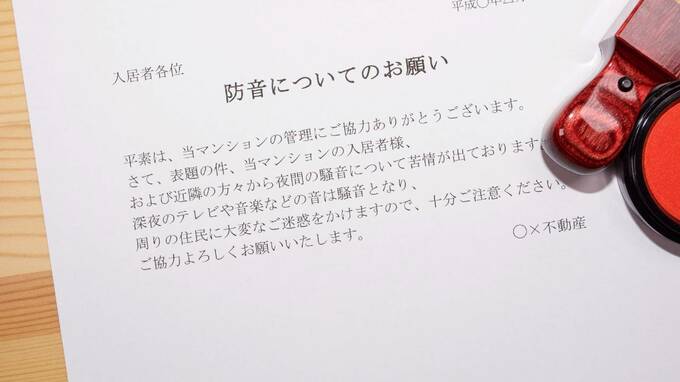

ある不動産オーナーが所有する1棟アパートの入居者(賃借人A)からクレームが入りました。その内容は「隣の住人(賃借人B)が夜中に大音量でTVを観ている」というものでした。それを受け、オーナーはアパートのエントランスに「入居者各位 夜間のTV等の音量は控えめに…」といった趣旨の警告文を貼り出しました。

しかし、その後も騒音は収まりません。そのためオーナーは騒音を出していると思われるBのポストへ注意喚起の書面を投函しましたが、相変わらず改善は見られませんでした。このような場合、次にオーナーが打つべき手は何なのでしょうか?

1棟アパート・マンションの場合

騒音源の賃借人がはっきりしており、その賃借人に対してオーナーから再三警告したにもかかわらず生活態度を改善しない場合、その行為が「賃借人の用法遵守義務違反」に当たるとみなされれば、オーナーはこの賃借人との賃貸借契約を解除し、退去を要請することができます。

区分マンションの場合

自ら所有する区分マンションに住む賃借人が、他の所有者の賃貸住戸からの騒音に悩まされている場合、オーナーはまずマンションの管理組合へ連絡を取り、騒音減の住人や住戸の所有者に向けて注意喚起してもらえるよう依頼することが賢明です。

騒音対策の注意点

マンションなどの共同住宅の場合、騒音が、どの住戸から出ているのかの特定は難しいものです。当初は隣住戸からの騒音と思いこんでいたものが、実は上階の住戸から壁や天井を伝って響いていたというケースもあります。住人同士の信頼関係を壊さないよう、注意喚起は慎重に行う必要があります。

また賃借人から騒音のクレームを受けたにもかかわらず、オーナーが何の対策も講じることなくこの状況を放置した場合、オーナーは「不作為に対する不法行為責任」を負うとみなされ、被害を被った側の賃借人に対して損害賠償のペナルティを課せられることもあります。