(※写真はイメージです/PIXTA)

(※写真はイメージです/PIXTA)

「きょうだいリスク」が氷河期を追い詰める

就職氷河期世代は、経済的な理由で結婚や子を持つことをあきらめざるを得ないケースが少なくないことを踏まえると、自分が高齢を迎えた際に支え手となることが考えられる配偶者や子どもといった家族がそもそもいないという事態もありうる。そこで支え手になる可能性として挙げられるのは、自身のきょうだいである。

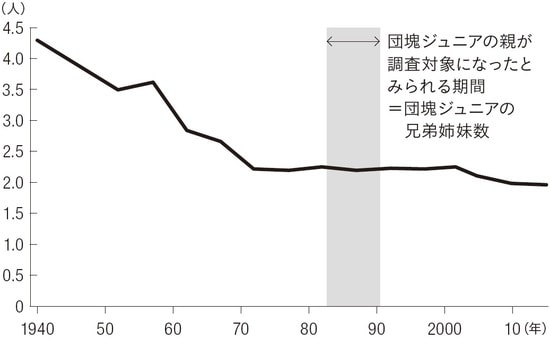

しかし、きょうだいの人数はかつてと比べて減っている。国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」によれば、結婚持続期間15〜19年の初婚同士の夫婦を対象にした最終的な平均出生子ども数をみると、1940年には4人を超える子どもを持つことが一般的だったが、その後、1970年代前半にかけて減り続け、2000年代前半までは2人程度と横ばいで推移している([図表1])。

就職氷河期世代の親がもうける子どもの数、すなわち、就職氷河期世代のきょうだいはおおむね2人が平均的であるといえる。同世代では、一人っ子というケースも珍しくないだろう。

また、少ないながら、きょうだいがいる場合でも、助けによって就職氷河期世代が抱える問題が好転するかというと難しい面が少なくない。きょうだい自身に余裕がなければ、親との同居で生活をしていた就職氷河期世代にあたる別のきょうだいを支えるどころか、共倒れする恐れも十分に考えられるからだ。

こうした状況に陥る問題は「きょうだいリスク」とも呼ばれている。2015年の『AERA』の特集を機に、翌年、社会学者の平山亮氏とノンフィクションライターの古川雅子氏による共著で書籍化された『きょうだいリスク無職の弟、非婚の姉の将来は誰がみる?』で、きょうだいに関連した問題が注目された。

家族である兄弟姉妹を「リスク」に位置付けることにせつなさを感じる部分もあるが、一方で、背景にある格差問題や社会が抱える課題の根深さを表しているといえよう。

きょうだいリスクは、就職氷河期世代と大きく関わっているといえる。同世代は非正規雇用や長期無業者が多いほか、ひきこもりが続く人も少なくない。そして、経済的理由から結婚をあきらめざるを得ない、親と同居しているといったケースが多いのも特徴だ。

就職氷河期世代当事者のきょうだいからすれば、親が介護を必要としたり、亡くなったりした際には、代わって親の介護にあたるだけでなく、同居する親に支えられることで生活が成り立っていたきょうだいの面倒もみる必要に迫られる可能性がある。

ところが、きょうだいはほぼ同じ世代、就職氷河期世代を支えるきょうだいもまた、就職氷河期世代である可能性は高い。

同世代のなかにも、正規雇用者として働いている人はそれなりにいる。しかしながら、正規雇用に就いているからといって、生活を送るうえで十分すぎる収入を得ているというわけでもない。自分の家族のことだけで精一杯というケースが多いのだ。そうした状況で、負担が急増すれば担いきれずに潰れてしまうことが十分考えられる。