妻や子どもの世話にはなりたくない・・・

今回の事例における家族の課題は次のとおりです。

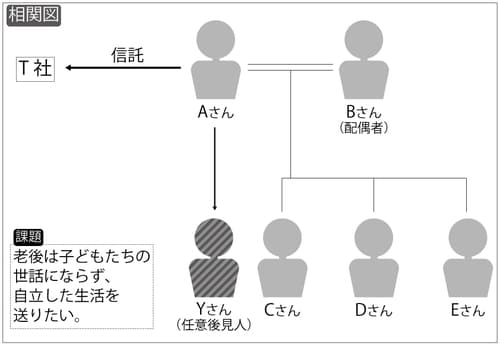

Aさんは、多数のマンションを所有し、賃貸経営をしています。Aさんには配偶者Bさんと3人の子どもCさん、Dさん、Eさんがいますが、いずれの子どもも独立して遠隔地に住んでいます。

Aさんは、最近体調がすぐれず、入退院を繰り返していました。ただ、今後、自分の判断能力(事理弁識能力)が不十分になったとしても、できるだけ妻Bさんの負担となりたくないと考えており、ましてや子どもたちの世話にはなりたくないと思っています。

実際問題として子どもたちは遠隔地に住んでおり、それぞれに仕事を持っているため、Aさんの介護はもちろん、賃貸経営には手が回らない状況です。一方で施設に入居するとしても、Bさんが訪ねてくる場合の便宜を考え、自宅に近い施設で、かつ個室への入居を希望しています。

こうした生活上の自立、妻、子どもに負担をかけずに賃貸経営を続けていくための手段として、Aさんは不動産信託と任意後見契約を併用し、老後も自立して子どもの世話にならずに生活していこうと考えています。

このケースで信託を利用するメリット

①Aさんの判断能力が低下した場合であっても、その後の財産管理方法を不動産信託で事前に定めておくことで、Aさんが不動産管理をしなくても収益を継続的に受け取り、介護費用に利用することができます。

②任意後見契約を併せて利用することで、身上監護についても委託者であるAさんの意思を十分尊重することができ、あらかじめ希望していた施設に入居したり、個室を利用したりといった、きめ細やかで満足のいく介護を受けられるようになります。

③妻Bさんや子どもたちはAさんの介護に縛られることなく、これまで通りの生活を送ることができます。Aさん自身も妻、子どもたちに負担をかけるなどと心を煩わせずに済みます。

④妻Bさん、子どもたちはAさんの死後もマンションを売却することなく、その管理を信託会社に委ねたまま、安定した収益を受け取ることができます。

信託を実行すると・・・

①不動産信託契約締結

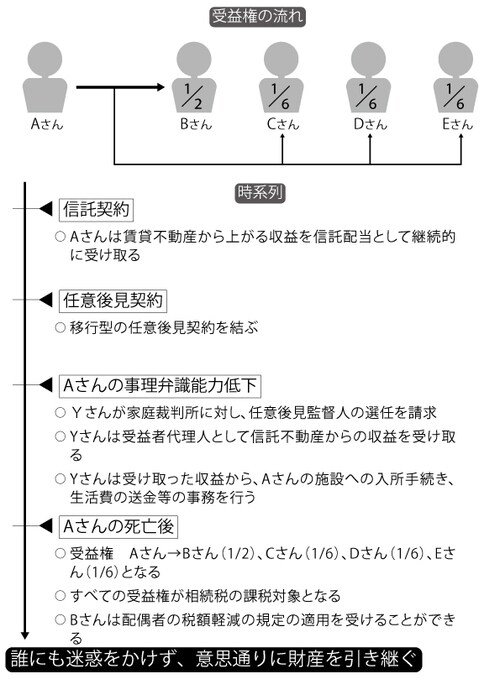

委託者兼受益者としてAさんと信託会社T社が不動産信託契約を締結します。経営するマンションの所有権はT社に移転します。マンションの管理はT社が行い、収益はAさんが受領することになります。また、各入居者との賃貸借契約はT社との間で結ばれることになります。

②任意後見契約締結

不動産賃貸契約と同時に任意後見契約を任意後見受任者(契約発効後は任意後見人)Yさんとの間で結びます。このとき、あらかじめ、Yさんとの間で委任契約を締結し、任意後見契約が効力を生じた時に当該委任契約が終了するという移行型の任意後見契約を結んでおくとより安心です。

契約の際には、Aさんが事理弁識能力が不十分になった場合の生活、身上監護及び財産の管理に関する事務を公正証書の形で残すことになりますが、できるだけ具体的かつ詳細に指示しておくことが大切です。

任意後見人については前述したように、妻や子どもなど親族が就任しても構いませんが、相続時にトラブルになる可能性などもありますので、できるだけ第三者で、法律等の専門知識のある個人あるいは法人を指定するのが賢明です。

③Aさんの事理弁識能力低下

任意後見受任者(契約発効後は任意後見人)Yさんが家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任を請求します。任意後見監督人が選任された時点で任意後見契約の効力が生じます。

任意後見契約の効力が生じた後は、任意後見人はあらかじめ契約の定めるところにより、受益者代理人として信託財産(賃貸不動産)からの収益を受領します。この受け取った収益から、任意後見契約の定めるところに従い、施設への入所手続き、生活費の送金等の事務を行います。

④Aさん死亡後

Aさん死亡後は受益権の2分の1を妻Bさんに与え、残りの受益権は子どもC、D、Eに3分の1ずつ与えます。Bさんと子ども3人が取得した受益権は相続税の課税対象になりますが、Bさんには相続税の配偶者の税額軽減規定が適用されます。