遺留分割合はどのように算定するのか?

前回の続きです。遺留分の割合を算定するもととなる基礎財産は、①相続開始時の被相続人の財産と②生前贈与(原則1年以内。ただし、相続人への特別受益分は1年の期間制限なし)の合計から、③相続開始時の被相続人の負債を控除して算定します。

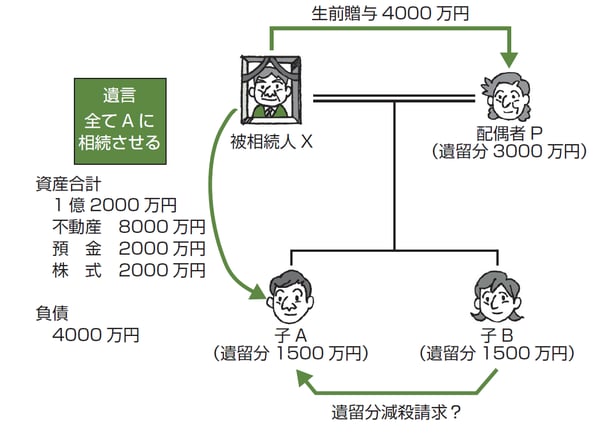

例えば、前回の冒頭の例で、①死亡時のXの遺産総額が1億2000万円、②PがXから4000万円の生前贈与を受けており、③Xの負債が4000万円残っていたとすると、遺留分算定の基礎財産は1億2000万円(=遺産総額1億2000万円+生前贈与4000万円‐負債4000万円)となり、総体的遺留分は6000万円(1億2000万円×総体的遺留分2分の1)、個別的遺留分はP3000万円(=6000万円×法定相続分2分の1)、A・B各1500万円(=6000万円×法定相続分4分の1)です。

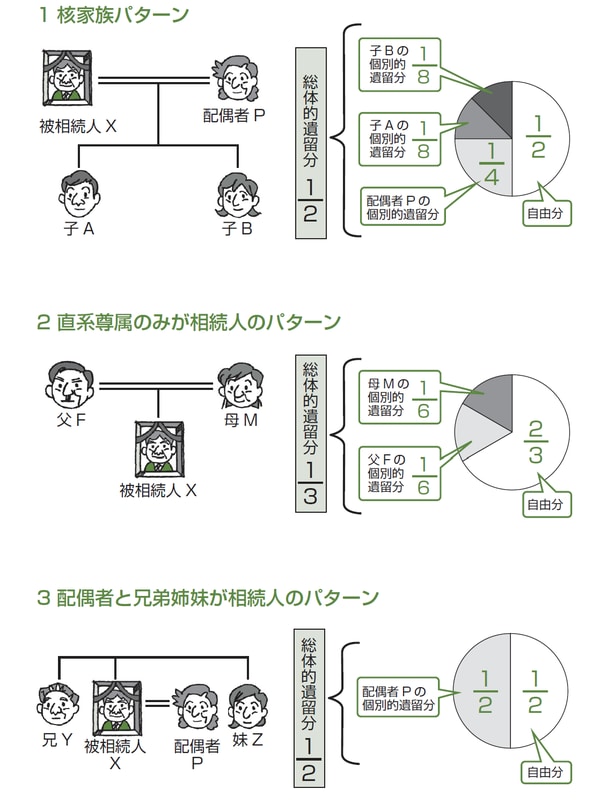

[図表1]遺留分の割合の例

イラスト/momonga

遺留分が侵害されたら「遺留分減殺請求」で取り戻せる

各相続人には個別的遺留分が保障されているとはいっても、遺言や生前贈与などによって、遺留分が侵害されることはよくあります(被相続人の財産を引き継いだ分が、その人の個別的遺留分に満たない状態のことを「遺留分が侵害されている」と表現します)。先の例では、Bには生前贈与も遺言による相続もなく、1500万円の遺留分が侵害されています。

遺留分を侵害されている相続人には、①そのような被相続人の財産処分を尊重して遺留分侵害状態を受け入れる、②遺留分を確保するために「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」をする、という二つの選択肢があります。

「遺留分減殺請求」は、遺言や生前贈与を受けることでほかの人の遺留分を侵害している人(先の例のA)がいる場合に、遺留分を侵害されている人(同B)が、問題の遺言などの効力を必要な範囲で失効させ、その財産を取り戻す行為をいいます。遺留分減殺請求の対象となる遺言などの順番は決まっており、遺贈(「相続させる」旨の遺言も含む)、生前贈与の順です。

先の例で、Bは「相続させる」旨の遺言を受けているAに対して遺留分減殺請求することになります(Pの生前贈与は対象になりません)。

遺留分減殺請求により、Bは遺留分1500万円の分についてAが相続することを否定して、自分の権利を確保することができます。

もちろん、遺留分減殺請求を行わない選択もあり(上記①)、その場合は、遺言通り、Aが全ての遺産を相続します。

行える期間に制限がある「遺留分減殺請求」

遺留分減殺請求は、自分の遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内に行わなければ、それ以降は行えなくなります(消滅時効)。相続開始から10年経過したときも同じです。

遺留分減殺請求をするために訴訟などを起こす必要はありません。遺留分を侵害している人(先の例ではA)に対して遺留分減殺請求をすると意思表示すれば足ります。その際、後日、きちんと期限内に遺留分減殺請求を行ったことを立証できるように、配達証明付きの内容証明郵便を送っておくのが通常です。

[図表2]遺留分減殺請求をする例

イラスト/momonga

◆まとめ◆

兄弟姉妹以外の相続人には最低限取得し得る権利として「遺留分」が認められています。遺留分は基礎財産(=遺産総額+生前贈与-債務)の一定割合として算定されます。遺留分侵害に対しては、1年以内に遺留分減殺請求をすることができます。