相続税をめぐる環境の変化に伴い、相続税調査の状況も刻々と変化しています。本記事では、国税OBの税理士が、税務調査官の視点から指摘を受けやすい事項について詳細かつ具体的に解説します。※本記事は『税務調査官の視点からつかむ 相続税の実務と対策~誤りを未然に防ぐ税務判断と申告のポイント~』(第一法規)から抜粋・再編集したものです。

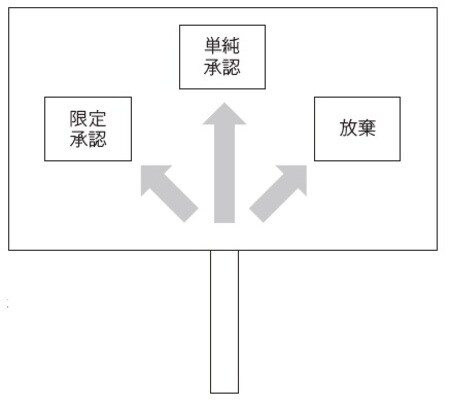

相続人の選択肢は「限定承認」「単純承認」「放棄」

相続人は相続を承認するか、放棄するかを選択できます。また、承認する場合でも、単純承認(特に手続は必要ありません)のほかに、相続人が相続で得た財産の範囲内で被相続人の債務や遺贈の義務を負担することを留保して相続の承認をする限定承認(民法922条)があります。

なお、限定承認、放棄はともに相続開始後3か月以内(「熟慮期間」)に家庭裁判所に申述しなければならず、この手続をしない場合は単純承認となります。

ここでは、相続について限定承認がされた場合を取り上げます。

負債が資産を上回り、相続人全員が限定承認した事例

被相続人Xは、土地建物を所有し、借入金も大きく、経営不振に陥っていた甲株式会社の借入金の保証もしていたことから、相続人全員で限定承認をしました。債務額が土地建物など積極財産の価額を大きく上回っていることから、相続税の申告を含む税務上の手続は何も行っていません。

【税務調査官の指摘事項】

被相続人Xは土地等を有していたことから、相続人は土地等に係る譲渡所得を含めて被相続人に係る準確定申告をしなければならない。

【解説】

相続、贈与により資産が移転しても通常、その時点で譲渡所得の課税はありませんが、限定承認による相続や法人への遺贈や贈与の場合には、資産の譲渡があったものとみなされます(所法59条1項1号)。

これを本事例にあてはめますと、限定承認がされたことにより、土地建物は、被相続人から相続人に譲渡したものとみなされますから、相続人はこれらの譲渡所得も含めて被相続人Xの準確定申告(所法120条、125条1項)を相続開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までにすることとなります。

なお、この準確定申告により確定した所得税は、被相続人Xの債務として相続税法上は債務控除の対象となります(相法13条2項1号、14条2項)。

税理士

大分県出身。東京国税局採用。

東京国税局国税訟務官室、国税不服審判所(本部)、国税庁資産税課、国税庁資産評価企画官室、麻布税務署副署長、東京国税局査察部、調査部、杉並税務署長、東京国税局資産課税課長などを歴任。

熊本国税局長を最後に2016年に退官。2016年8月税理士登録。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載税務調査官の視点からつかむ「相続税の実務と対策」

税理士

山形県出身。仙台国税局採用。

国税庁徴収部管理課補佐を経て、国税不服審判所副審判官、税務大学校研究部教授を歴任。仙台、関東信越及び東京国税局徴収部(特別整理部門統括官、納税管理官、主任訟務官)、杉並税務署副署長、大曲税務署長及び東村山税務署長歴任。2014年に退官し、同年税理士登録。

その後、大学院客員教授、地方公共団体の徴収指導員、セミナー講師を務める。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載税務調査官の視点からつかむ「相続税の実務と対策」

税理士

大阪府出身。大阪国税局採用。

伊丹・尼崎税務署資産課税部門統括官、国税訟務官室総括主査、資産課税課補佐として主に相続税、譲渡所得に係る課税事務に従事。また、特別国税徴収官として大口の滞納整理事務に従事。西脇税務署長、大阪国税局徴収課長、同徴収部次長、堺税務署長を歴任。

2015年に退官し、同年に税理士開業。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載税務調査官の視点からつかむ「相続税の実務と対策」

税理士

熊本県出身。大阪国税局採用。

大阪国税不服審判所において審判部及び審理部国税審査官を9年、大阪国税局課税第一部国税訟務官室において訴訟担当及び異議担当国税実査官を5年、堺税務署、神戸税務署及び下京税務署の審理専門官(資産税担当)を7年など、長年にわたり国税不服審査、税務争訟、調査審理に携わる。

大阪国税局課税第一部審理課国税実査官を最後に2016年に退官し、同年税理士開業。2017年4月近畿大学法学部大学院非常勤講師(相続税法研究)

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載税務調査官の視点からつかむ「相続税の実務と対策」