日本史上最長の古典文学「南総里見八犬伝」もこの時代

次の文章を読みながら、【①】~【⑤】を埋めましょう。答えはページ下部を参照(PCの場合は【 】内部をマウスでドラッグしても参照可能です)。

18世紀末から19世紀初期、11代将軍家斉(いえなり)の頃の文化を【①化政(かせい)】文化と言います。元禄(げんろく)文化は、上方(かみがた〔大阪・京都〕)中心で、商人と言っても豊かな商人中心であったのに対し、【①】文化は、江戸中心、そして庶民が文化の担い手でした(元禄文化については、前回の記事『現代では考えられない…江戸時代「経済が急成長を遂げた」背景』参照)。

<【①】文化の文学>

●滝沢馬琴(たきざわばきん/曲亭〔きょくてい〕馬琴)

儒教的な考え方をもとに、善い行いを勧め、悪をこらしめる『南総里見八犬伝(なんそうさとみはっけんでん)』を書いた。

●十返舎一九(じっぺんしゃいっく)

弥次さん、喜多さんの2人が、東海道を江戸から大阪へ向かう様子を、各地の名物を取り入れながらおもしろおかしく書いた。

●与謝蕪村(よさのぶそん)

俳諧(俳句)で有名。「菜の花や 月は東に 日は西に」

●小林一茶(こばやしいっさ)

俳諧で有名。「雀の子 そこのけそこのけ 御馬が通る」

①化政(かせい)

ヨーロッパにジャポニズムを起こした「浮世絵」の数々

図表1は、【②喜多川歌麿(きたがわうたまろ)】の浮世絵です。彼は、美人画ばかりを描いたそうですが…、美人の基準は時代によって異なるようです。

みなさんはどう思いますか? ちなみに彼が描いたモデルは、たちまち江戸中で有名になったそうです。

図表2・図表3の絵は、一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。【③葛飾北斎(かつしかほくさい)】の代表的な風景画・浮世絵『富嶽三十六景(ふがくさんじゅうろっけい)』です。ちなみに、三十六景だから36枚の予定だったのに、あまりにも評判がよいので、10枚増やしたとか。

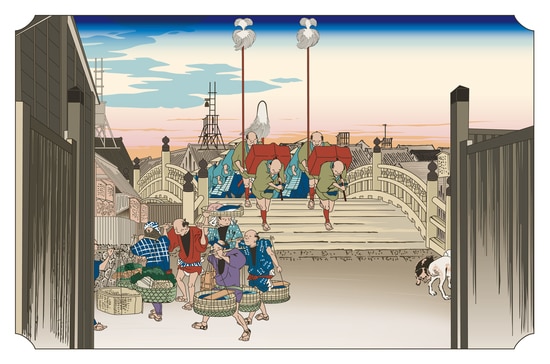

図表4は、【④歌川広重(うたがわひろしげ/安藤広重)】の『東海道五十三次(とうかいどうごじゅうさんつぎ)』の1枚です。図表5は、東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)の浮世絵。写楽は1年足らずでたくさんの浮世絵(錦絵〔にしきえ〕)をつくった後、姿を消した謎の絵師として知られています。

【ポイント】

『富嶽三十六景』『東海道五十三次』は元禄文化ではなく、化政文化の作品です。 2つの文化の違いを復習しておきましょう。

②喜多川歌麿(きたがわうたまろ)

③葛飾北斎(かつしかほくさい)

④歌川広重(うたがわひろしげ/安藤広重)