悪化傾向にあるアジアの格差

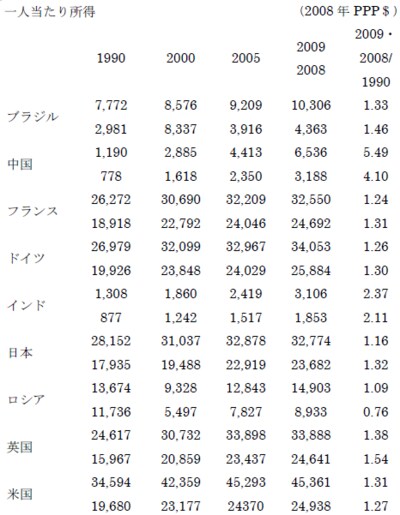

<参考>でふれたように、ジニ係数で調整した一人当たり所得(いわゆるセンの修正社会厚生指数)は、所得分配が不平等である分だけ、一人当たり所得で示される社会厚生水準が割り引かれるように定式化されている。購買力平価(PPP)で見た一人当たり所得の国際比較(調整前)を見ると、多くの先進国で緩慢な伸びを示しており、特に日本は1990年から2009年にかけ、「失われた10年、20年」を反映して、わずか16%と最も低い伸びとなっている。しかし米国以外の絶対水準はほぼ同じで、日本のパフォーマンスが突出して悪いというわけでもない(下図参照)。

ジニ係数で調整した水準で比較すると、データの制約から、直近の国際比較は困難だが、5つの先進国の社会厚生水準は各国であまり変わらなくなってくる。米国は調整前の所得は突出して高いが、同時に先進国の中では格差も比較的大きいことが影響している。

新興国の中では、特に中国とインドの伸びが著しいが、両国は調整前も後も急速に社会厚生水準は改善しているものの、その程度は調整後では、格差拡大を反映して大きく割り引かれる。ロシアは調整前の数値では、ソ連崩壊後の経済停滞から回復してきているように見えるが、調整後の社会厚生水準では、崩壊後格差が急速に拡大したことから、なお90年の水準には達していない。新興国の中で珍しく高成長の中で所得格差があまり拡大してこなかったブラジル(注)は、社会厚生改善の程度は調整前と後であまり変わらない。

ADB(アジア開発銀行)の調査では、アジアの所得分配の不平等度は、一般的に水準としてはサブサハラやラ米地域に比べ低いが(平均ジニ係数はアジアが0.28-0.51に対し、サブサハラは0.30-0.66、ラ米は0.45-0.60)、アジア以外の途上地域ではラ米も含め、不平等度に改善傾向が見られるのに対し、アジアの格差は悪化傾向にある。

(注)ブラジルで、高成長の過程でむしろ格差が縮小した要因については、もともとジニ係数が0.6を超えるという極端な所得格差が存在していた状況下、2003年以降の労働党政権下で、最低賃金の引き上げ、貧困世帯への生活扶助制度の導入等の所得政策が採られてきたことが指摘されている。

本連載の要約

(1)貧困削減に資する経済成長、pro-poor growth概念を理論的にどのようなものとして捉えるのか、現状確たるコンセンサスは認め難い。特に、絶対的貧困の削減を重視するのか、相対的貧困の削減、言い換えれば所得分配の平等化を重視するのかで、アプローチが大きく分かれる。

(2)経済成長が所得分配に与える影響は理論的には不明瞭である。経済成長が絶対貧困の削減には資するが、相対貧困はむしろ拡大させる(あるいは逆に、相対貧困の改善を重視すると高成長にならず、絶対貧困の削減につながらない)というディレンマが想定されることになり、なんらかのプライオリティを付けた政策判断が必要となる。

(3)ただし経験的には、中国も含め多くの途上経済で、経済成長率が高いほど所得格差が拡大する傾向が広く認められる。

(4)他方、所得分配状態が不平等であるほど、同じ経済成長率でもその貧困削減効果が小さくなることは、理論的にもまた実際面でも明らかである。したがって、真の社会厚生水準を見るためには、例えば一人当たり平均所得を所得格差の程度で調整することが有益である。

(5)中国のケースは、多くの新興・途上経済において、貧困問題への対応が貧困層の絶対所得水準を上げるだけでなく、相対的に裕福な層から貧困な層へ富を再分配する等で相対貧困を削減することが益々必要になっている(あるいはなってくる)という政策上の問題を提示している。